紀念林入口處

淮南有兩層意思:從廣義上講,淮南是指地跨蘇皖兩省,東至高郵,西到瓦埠湖,南臨長江,北到淮河的淮河以南區域。抗戰時期,新四軍二師在這一廣大區域里建立了抗日根據地,在淮南人民的支持下,英勇抗擊日本侵略者,立下了豐功偉績。從狹義上講,淮南是今日被譽為“五彩淮南”——黑色煤炭的富集地、紅色火電的輸出地、藍色生命的起源地、白色豆腐的發源地、綠色生態的宜居地的淮南市。

早就聽說在淮南市的上窯山下坐落著一片廣闊的園林——新四軍紀念林,以一種獨特的綠色方式,攜手先賢烈士,銘記新四軍歷史,澤被后代。

今年元月初,我在合肥參加皖南事變70周年座談會之后,冒著小雪到淮南,目的就是一睹新四軍紀念林的豐姿。

新四軍八年抗戰創偉業 紀念林八載耕耘結碩果

新四軍和全國人民一道打擊日本侵略者,用了八年時間。紀念林的建設,至今也正好用了八年時間。

從開始時一紙倡議,兩手空空,地無一分,錢無一文,發展到現在30多個綠化區,面積達2000多畝的紀念林景區。

紀念林呈十字型結構,依山傍水,景區內有樹文化,栽有銀杏、松柏、廣玉蘭、香樟、桂花、紅楓、五針松等名貴樹木100多種三萬余棵。不忘先輩革命精神,緬懷先烈英雄事跡,他們用紀念樹的方式為新四軍主要領導人葉挺、項英、陳毅、劉少奇等各植一棵樹,樹身掛上他們的名字,計169棵;有石文化,鐫刻著新四軍的重大戰役、重要事件,以及古今中外名人名言的奇石156塊,其中包括了紫金石、濟南石、太湖石、靈璧石、漢白玉等;有水文化,他們本著愛水、惜水、蓄水的精神,開挖了荷池、翠竹池、柳池、秀水池、雙擁潭等,面積35畝,常年不枯;有路文化,除北上大道、東進長廊外,還修了貫穿景區東西南北的柏油路9000多米,林間修了鵝卵石、青石曲徑小道7300多米;有建筑文化,建有一閣(銀鷺閣)、兩館(陳列館、思源茶館)、三廊(紫藤廊、紅葉廊、永青廊)、九橋、十亭,以及80多幢經濟實用又美觀的小康型住宅——思源新村。多種功能,精彩紛呈,引人入勝,成為全市十大景區之一、聞名遐邇的紅色旅游區。先后榮獲中共淮南市委、市政府,中共安徽省委、省政府授予的“愛國主義教育基地”和省政府、省軍區授予的“國防教育基地”等。

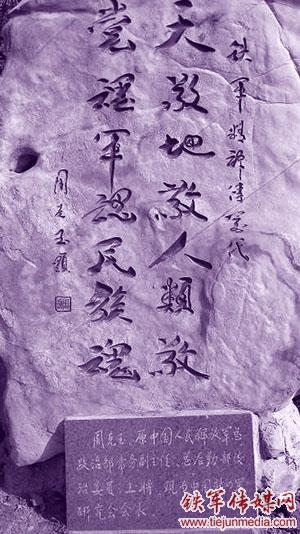

周克玉上將為紀念林題詞

2002年,在林業部門的支持下,淮南市新四軍研究會選中上窯森林公園一處60多畝的荒崗禿嶺建設紀念林,同時,千方百計籌集資金近百萬元,一邊規劃設計、采購樹苗,一邊挖洞打穴,趕在下雪上凍之前抓緊栽植,另一邊建路網和灌溉管網、撰寫碑文、選石鐫刻,環環緊扣。戰勝寒冬臘月,抵抗“非典”肆虐,承受大雨滂沱,忍耐酷暑炎熱,經過八個多月的艱苦努力,一個林為體、碑為魂的紀念林終于建成,于2003年7月1日舉行了揭碑儀式。

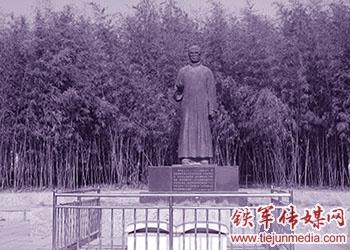

“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。”在紀念林的影響帶動下,全淮南市離退休老同志在林園周圍建起了30畝“夕陽林”和“晚霞亭”,寓意“夕陽無限好,為霞尚滿天”。之后,教育界又創建以教育家陶行知銅像為特色的80畝“學子林”,林中除栽植各種樹木外,還鐫刻數十塊古今中外教書育人的格言名句,成為學生素質教育的第二課堂。加上宣傳部門和新聞工作者建設的“記者林”,形成了“一林帶三林”的格局,一文一武,一老一少,彼此呼應,相得益彰。

緊接著,建林之風大盛。由“一林帶三林”發展為十幾、二十幾個綠化區,人事部門、市人大代表、水利局、國稅局、園林局、市政法系統、市政協等和銀鷺集團捐資興建“銀鷺閣”,現在義務植樹的綠化區、點已達三十多個。2005年淮南市將紀念林與綠化區融為一體,統稱為紀念林景區,整合后,景區東西長3.7公里,面積達2000余畝,綠化覆蓋率達90%以上。

紀念林位于景區中央,綠化區分布四周,猶如眾星拱月,又似綠葉配紅花,被襯托得分外亮麗,真所謂“一花獨放不是春,萬紫千紅春滿園”。

飲水思源 居安思危 銘記歷史 珍惜現在

隨著紀念林景區的日益擴大,景點日益增多,人們在參觀紀念林后,很需要一個休息、座談的場所。2005年,市財政局在建綠化區時,除職工捐款外,還爭取到國家財政部和省財政廳的支持,開發了500多畝竹園,修建近4000米的鵝卵石曲徑小道,開挖了“翠竹池”,建了一座“思源茶館”,供游人休息、品茗、暢談,啟示人們飲水思源,居安思危。

“思源茶館”是典型的徽派建筑,11個廳按照新四軍建立的八塊抗日民主根據地和三處軍部名稱命名的——淮南廳、淮北廳、皖江廳、鄂豫皖廳、蘇北廳、蘇中廳、蘇南廳、浙東廳、云嶺廳、鹽城廳、黃花塘廳,每個廳都用文字、圖片介紹該根據地的創建情況、根據地新四軍部隊伍領導人照片。

銘記歷史,珍惜現在,集中體現在陳列館上。900平方米陳列館的布展以國歌為序曲,長城為背景,新四軍華中抗戰為主線,銅像為特色,圖文并茂,形象生動地講述了新四軍抗日斗爭的輝煌歷史。

進入陳列館,迎面墻上紅底銀字書寫的是淮南市新四軍歷史研究會撰寫的《新四軍頌》和中國新四軍研究會周克玉會長總結出的《新四軍精神》。全館分為五個展室,第一展室主題是:抗戰有功,馳名中外。概述新四軍的功勛,室內矗立著毛澤東、周恩來、葉挺、項英、劉少奇、陳毅七尊栩栩如生的全身銅像,“統帥陜北,運籌帷幄,決勝千里之外;將領華中,縱馬馳騁,軍民奮勇殺敵”。第二展室主題是:英勇殺敵,血灑疆場。著重講勝利來之不易,展示黨和國家領導人為英烈的題詞,有華中軍民抗戰八年做出重大犧牲的史料。第三展室主題是:淮礦內外,奮起抗日。展現日寇侵華在淮罪行和淮南人民與新四軍共同抗擊日寇的史實。第四展室主題是:將軍揮毫,千里寄情。陳列各種題字、題詞。第五展室為多媒體放映室。

“學子林”中的陶行知塑像

為了教育下一代,永遠銘記歷史不忘過去,許多新四軍老戰士把珍藏多年的戰爭文物捐到這里。淮南市新四軍研究會會長單星把解放戰爭時期負傷時穿的一件血衣也捐了出來。在感動淮南“十佳事跡”頒獎典禮上,市廣電局記者問他為什么把那件負傷時穿的上衣捐給陳列館,他說:“這是告訴后人,戰爭是殘酷的,今天的幸福生活是革命先輩們用鮮血和生命換來的,教育后代永遠不要忘記先烈,激勵青少年奮勇向前,為建成小康社會而拼搏!”

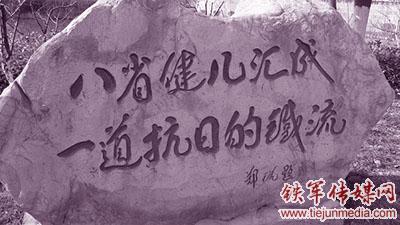

陳列館外建有兵器廣場,停放著由中國人民解放軍饋贈的高射炮、榴彈炮、坦克和殲六型飛機;建有南方八省健兒三年游擊戰爭紀念園,圍繞柳池畔,寓意八省健兒如柳樹般生命力頑強,以及“楊柳依依思先輩,情意濃濃頌鐵軍”。

這樣,紀念林與陳列館形成了姊妹篇,一個露天,一個室內,林碑結合,內外結合,碑刻史料與銅像、畫面結合,文字與實物結合,使愛國主義教育、國防教育的內容更加豐富。

“建了一個林,上了一堂課”

建紀念林的過程,就是學習新四軍歷史,弘揚鐵軍精神,教育群眾的過程。倡議建紀念林時,他們可以算是一無所有。靠什么來建林?靠的就是新四軍的旗幟,正因為建紀念林代表了廣大新四軍戰士的心聲,倡議一發出就得到市內外老同志的贊賞和支持,得到全市機關、團體、學校、企事業單位的積極響應,紛紛捐款捐物,出人工、技術支援建設。實踐證明:“建了一個林,上了一堂課。”

面對籌資,新四軍老戰士、市黨政軍領導帶頭捐款,涌現出許多可歌可泣的感人事跡。86歲的新四軍老戰士、原老市長段金波行動不便,派女兒來捐款;86歲離休老干部吳祥禎,拄著拐杖到幾里外的淮南礦業集團新四軍研究會捐款;劉兆福、蘇長遠兩位新四軍老戰士病危住院,得知要建新四軍紀念林時,硬是讓家屬來捐款,兩位老人不久便離開了人世。

紀念林吃的是“百家飯”,具體來講,是“百、千、萬”,即有一百多個機關、團體、企事業單位,有一千多名新四軍老戰士和各級領導、干部、職工,有數萬名教職工和中小學生捐款捐物建起來的,其中中小學的捐款中,僅硬幣就達幾十公斤,所謂“聚沙成塔萬人功”!

教育出成果,建好后的紀念林再次為民造福。紀念林建在上窯林場,為林場職工的第二次創業和民生的改善做出了重大貢獻。改造棚戶區,采取“三統一自”(即統一規劃、統一設計、統一設施、自籌資金)的辦法,建設小康型住宅思園新村。每戶職工一幢兩層樓,面積有240多平方米,不僅改善了住房條件,而且騰出了土地130多畝。第一批建成63套,向國慶60周年獻禮,去年又建成20套,預計今年可全部改建完畢。建了一個林,救活一個場,林場職工普遍反映,如果不是新四軍紀念林,林場早就破產,就不會有今天的樓房和好日子。不少人參觀后感嘆:“深受教育,不虛此行。”

中國新四軍研究會周克玉會長在參觀紀念林時,多次稱贊“淮南模式”好,堅持研究歷史與服務現實相結合,堅持領導與群眾相結合,堅持說與做相結合,堅持研究機關與職能部門相結合。周克玉會長說:“我們宣傳新四軍,弘揚新四軍精神,就是要為現實服務,為老百姓辦實事,為群眾謀福利。你們用新四軍精神發展生產,改善家園,做得好。”

“咬定青山不放松。”如今,紀念林仍在不斷擴大規模,向鄰近的西山(又名快活嶺)進軍。開發荒坡60余畝,栽植石楠、紅楓、桂花1200多棵,取名“石楠園”,修建“松泉亭”、“銀鷺閣”、“紅楓園”。

紅色景區、古鎮上窯、高塘湖泊、滔滔淮河,厚重的歷史、精粹的文化、綠色的鐵軍,在這里一一闡釋。

新四軍老戰士、安徽省新四軍研究會常務副會長鄭銳在紀念林題詞