朱生豪

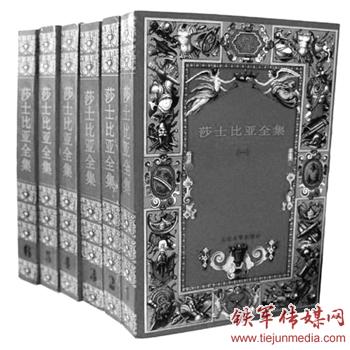

世人對于朱生豪的了解,是因為那部中文版的《莎士比亞戲劇全集》——他是譯者;

世人對于朱生豪的不了解,也是因為那部中文版的《莎士比亞戲劇全集》——為了完成這一浩大的工程,他獻出了自己年僅32歲的生命。

1944年的4月,已是重病在身的朱生豪,提前為這部即將完工的譯著,寫下了一篇《自序》:

余篤嗜莎劇,嘗首尾研誦全集至十余遍,于原作精神自覺頗有會心。……雖貧窮疾病,交相煎迫,而埋頭伏案,握筆不輟。凡前后歷十年而全稿完成。夫以譯莎工作之艱巨,十年之功,不可云久,然畢生精力,殆已盡注于茲矣。

的確,就如同傅雷之于巴爾扎克、葉君健之于安徒生、草嬰之于托爾斯泰一樣,朱生豪亦將自己的一生與莎士比亞緊緊地連在了一起——

1935年,開始著手準備,搜集莎劇的各種版本以及注釋本和資料達一二百種,并與上海世界書局正式簽訂了出版合同。

1936年夏,成功地譯完第一個劇本《暴風雨》,并為之寫下《譯者題記》。

1937年上半年,譯完《仲夏夜之夢》《威尼斯商人》《溫莎的風流娘兒們》《第十二夜》等多個喜劇劇本,計劃中的第一分冊指日可待;8月,日本侵略軍進攻上海,所有譯稿毀于炮火之中。

1938年夏,由老家浙江返回孤島上海,重新搜集有關資料,從頭開始翻譯工作。

1941年11月,太平洋戰爭爆發,孤島淪陷,第二次的譯稿及重新搜集的資料再度丟失。

1942年底,將《暴風雨》等九個喜劇劇本第三次補譯完畢。

1943年初,于貧病之中翻譯完畢《羅密歐與朱麗葉》《李爾王》《哈姆萊特》等八個悲劇劇本及十個雜劇劇本。

1944年春,抱病譯完《約翰王》《理查二世》《亨利四世上篇》《亨利四世下篇》等多個史劇劇本,并為即將完工的《莎士比亞戲劇全集》寫下《譯者自序》,以及第一、二、三輯的《提要》;12月26日,終因病情加重,無錢醫治而去世,至此37個劇本中譯完了31個半,尚有5個半史劇不及完成。

——這,便是朱生豪與莎士比亞結下的“生死之緣”。

它讓讀者清楚地明白了:為了翻譯莎士比亞的戲劇,朱生豪不僅獻出了自己最為寶貴的青春年華,而且獻出了自己剛剛綻放的年輕生命;

它讓讀者仍然不明白的是:究竟是什么原因讓朱生豪選擇了這項工作?又究竟是什么力量讓他能夠如此的一如既往、百折不回?

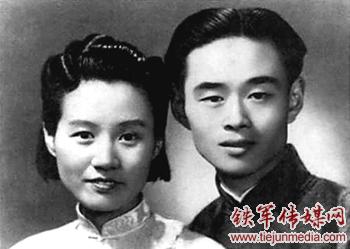

朱生豪與妻子宋清如

選 擇

有關第一個問題,朱生豪本人曾在《譯者自序》中做出了回答:“(民國)廿四年春,得前輩同事詹文滸先生之鼓勵,始著手為翻譯全集之嘗試。”——然而,這只是一個表面的原因,抑或稱作“媒介”而已。至于朱生豪之所以選擇譯莎工作為其畢生的事業,為其終生的目標,真正的動因還得從歷史的背景以及譯者本身的思想進行分析。

1935年,這在新文化運動的發展史上,被稱之為“翻譯年”。由于民族矛盾的日益加劇,由于國民黨實行“攘外必先安內”的政策,進步的文化事業面臨著巨大的危機,面臨著一次又一次的“圍剿”。上海的出版戰線不得不采取“以退為進”的策略,即大力翻譯外國的文學作品,以此來打破國民黨當局的文化封鎖。該時曾生活于上海并與魯迅有著密切接觸的黃源,這樣回憶道:

就在朱生豪著手翻譯莎士比亞全集的前夕,魯迅于1934年一連寫了三篇《莎士比亞》《又是莎士比亞》和《論莎劇〈裘力斯·凱撒〉》。在首篇《莎士比亞》中,一開始便說:“嚴復提起過‘狹斯丕爾’,一提便完;梁啟超說過‘莎士比亞’,也不見有人注意;田漢譯了這人的一點作品,現在似乎不大流行了。到今年,可又有些‘莎士比亞’‘莎士比亞’起來。”……可惜魯迅真不知道他所期待的人,這時已經在為譯述莎劇作準備,并立志要為中華民族譯出莎士比亞戲劇全集。他就是當時尚未聞名的朱生豪。

的確,此時的朱生豪實在是太不出名了——1933年的夏天,他剛剛由浙江大學國文系畢業,承蒙老師的推薦,于世界書局覓得了一個英文編輯的飯碗,并參與了編纂《英漢四用辭典》的工作。他的夫人宋清如曾這樣寫道:“他文學上的天才,在中學時期就有驚人的表現。可是他太謹慎,自己的標準太高,直到大學畢業后,還不愿把作品輕易問世。實際他特長的詩歌,無論新舊體,都是相當成功的。尤其是抒情詩,可以置之世界名著中而無遜色。”如果說夫人的介紹未免會有溢美之詞的話,當年之江大學的老師夏承燾同樣對他稱贊不已:“閱朱生豪唐詩人短論七則,多前人未發之論,爽利無比。聰明才力,在余師友之間,不當以學生視之。”進入世界書局之后,朱生豪的才華同樣很快便顯露了出來,該時英文部的負責人、《英漢四用辭典》的主編詹文滸,如同伯樂般地發現了他,并大膽地將翻譯《莎士比亞戲劇全集》的任務交給了這位靦腆的寡言少語的年輕人。

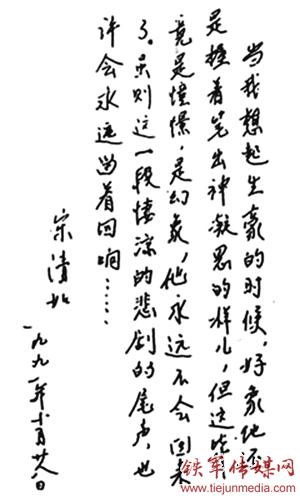

宋清如憶朱生豪

此時朱生豪畢業才剛剛兩年,他的志向并不是當翻譯,他在給妻子的信中這樣寫道——

我真想做一個詩人,直到大學三年級為止,我根本不曾想到我會干(或者屑于)翻譯。可是自到此來,每逢碰見熟人,他們總是問,你在做些什么事,是不是翻譯?好像我唯一的本領就只是翻譯。對于他們我的回答是:“不,做字典。”當然做字典比起翻譯來更是無聊得多了,不過至少可以讓他們知道我不止會翻譯而已。

年輕氣盛的學子尚未懂得翻譯工作的重要,也尚未懂得翻譯工作的不易。那么,又是什么原因讓朱生豪改變了初衷?讓朱生豪不止是深深地愛上了翻譯事業,而且為了它奉獻出了自己的一切?他的胞弟朱文振曾有過這樣一段回憶:“那些年里,日本帝國主義氣焰囂張,譏笑中國文化落后,連莎氏全集都沒有自己的譯本。所以我認為,他決心譯莎,除了個人興趣等原因外,為中華民族爭一口氣,大概是其最主要的動力。”朱文振用的是“大概”一詞,但他的猜測沒有錯——在一封寄給宋清如的信中,朱生豪控制不住激動的心情,寫下了這樣的話:

你崇拜不崇拜民族英雄?舍弟說我就將成為一個民族英雄,如果把Shakespeare[即莎士比亞——引者注]譯成功以后。因為某國人曾經說中國是無文化的國家,連老莎的譯本都沒有。我這兩天大起勁。

由此可見,為中華民族爭氣,做一個“民族英雄”,這正是朱生豪選定這一工作的真正動力。然而他也并非沒有“自知之明”,以他個人的資歷以及當時的條件來說,這無疑是一項舉鼎絕臏的工程,但是他沒有任何的猶豫,借著“翻譯年”的強勁東風,借著世界書局的充分信任,他一往無前,堅定不移。那是1936年的秋天,信心百倍的他為自己制定出了詳細的翻譯計劃——1937年的春天,完成第一分冊,即包括《仲夏夜之夢》《威尼斯商人》《第十二夜》等等在內的九部喜劇;1937年的下半年,完成第二分冊,即包括《羅密歐與朱麗葉》《哈姆萊特》《奧賽羅》等等在內的全部悲劇;第三分冊為莎士比亞的史劇,第四分冊為他的雜劇,一并于1938年底前完成……

這時的朱生豪正處于熱戀之中,他將自己在翻譯過程中所嘗受到的酸甜苦辣,一股腦地寫信告訴了宋清如:

昨夜我做了九小時的夜工,七點半直到四點半,床上躺了一忽兒,并沒有睡去。《仲夏夜之夢》總算還沒有變成《仲秋夜之夢》,全部完成了。

……校對過了三次的樣稿,拿到我手里仍然要改得一塌糊涂,其實偷懶些也不妨事,可是我又不肯馬馬虎虎。

——這是他在訴說翻譯中的辛苦。

我已把一改再改三改的《威尼斯商人》正式完成了,大喜若狂,果真是一本翻譯文學的杰作!莎士比亞能譯到這樣,很是難得,那樣俏皮,那樣幽默,我相信你一定沒有見到過。

——這是他在抒寫翻譯中的快樂。

真的,只有埋頭于工作,才多少忘卻生活的無味,而恢復了一點自尊心。我以夢為現實,以現實為夢;以未來為過去,以過去為未來;以nothing為 everything,以everything為nothing……

——這是他在品味翻譯中的所得。

朱生豪在信中所說的,譯莎一事使他“恢復了一點自尊心”,這并非虛言。在此之前,初涉塵世的他迷惘過,彷徨過,甚至寫出過這樣的文字:“一切興味索然,活下去全無指望,恨起來簡直想把自己狠狠地糟蹋一陣。”“如果到30歲還是這樣沒出息,我非自殺不可。”——因此可以這樣說,翻譯《莎士比亞戲劇全集》的工作,不僅使他增強了民族的自尊心,而且使他尋找到了自己的力量,尋找到了生活的目標與方向。

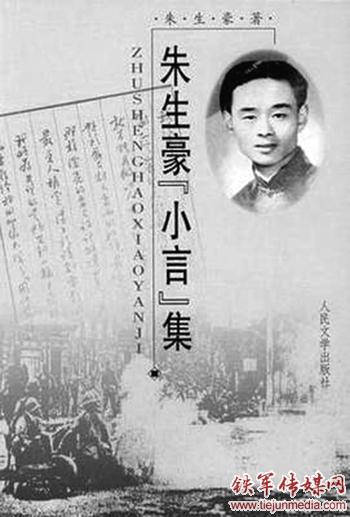

朱生豪部分作品集

劫 難

關于第二個問題——朱生豪在翻譯的過程中屢遭不幸,但他為什么能夠百折不撓、始終不渝?這一問題的答案同樣隱藏在他的心靈深處。

談到遭遇,談到打擊,朱生豪似乎是最為不幸者,戰爭給他帶來的損失已經無法用數字來統計——按照他最初的計劃,這一翻譯工作最多只需要兩年的時間;但是侵略者的炮火卻先后兩次將他的心血毀于一旦,以致前后八年仍未得以完成。

1937年的8月13日,朱生豪遭遇到第一次劫難。——其實早在一年之前,戰爭的陰影就開始盤旋在上海市民的頭頂上了。華人區的居民只要有條件的,全都紛紛向租界遷移,朱生豪嘲笑他們:“謝天謝地我沒有老婆。要是在這種風聲鶴唳的時節,小雞膽子嚇得渾天糊涂,忙著要搬家逃難,豈不把人活活麻煩死?”不承想,就是因為這次的“膽大”,朱生豪付出了沉重的代價——如果他也能早些搬遷的話,起碼不會遭到那么慘重的損失。

8月13日那天的情景,朱尚剛在《詩侶莎魂——我的父母朱生豪、宋清如》一書中作了詳細的補述:“半夜里日軍突然在虹口一帶開炮登陸,匯山路附近正是首當其沖之地。父親從驚慌中醒悟過來時,已經到處是炮火震天了。他只得在半夜中倉皇出走,什么都來不及清理,只帶出了一只小藤箱,里面裝著一本牛津版《莎士比亞全集》、少量稿紙和幾件衣服。第二天曾打算冒險回去取一些日常用品,特別是想試圖尋找已經交給書局的幾本譯稿,但是虹口一帶已經是一片混亂,根本無法通行。設在大連灣路的世界書局總部,也被日軍占領并且放火燒過。父親一年多來的大部分譯稿以及千辛萬苦收集起來的各種版本的莎劇、參考資料及其他書籍用品等,全部毀于一旦。”

朱生豪遭遇到的第二次劫難,是在1941年的12月8日。——前一天太平洋戰爭爆發,第二天日本軍隊即向上海市區的租界發起了進攻。朱生豪所供職的《中美日報》,由于長期以來堅持誅討敵偽,當日凌晨便首當其沖地遭到查封。一群荷槍實彈的軍人氣勢洶洶地沖進報館的大門,慌亂之中,剛剛下了夜班正在樓上睡覺的朱生豪來不及穿戴,也來不及收拾,便一頭混進排字工人的隊伍里,兩手空空地逃了出來……這一次的損失要比上一次的更為慘重——那些存放在辦公桌里的書籍和資料,幾乎都是第一次劫難后的重新搜集;那些一字一句翻譯出來的書稿,更幾乎都是第一次劫難后的重新補譯。

九死一生的朱生豪總算把命給保住了,但是作為一名翻譯工作者,他幾乎喪失了所有的工具以及必備的條件。宋清如回憶道:“那時他僅有的工具書,只是兩本字典——《牛津辭典》和《英漢四用辭典》。既無其他可以參考的書籍,更沒有可以探討質疑的師友。”更何況,朱生豪對于自己的翻譯質量有著極為嚴格的要求,這更增加了他于工作中的難度:

余譯此書之宗旨,第一在求于最大可能之范圍內,保持原作之神韻,必不得已而求其次,亦必以明白曉暢之字句,忠實傳達原文之意趣;而于逐字逐句對照式之硬譯,則未敢贊同。凡遇原文中與中國語法不合之處,往往再四咀嚼,不惜全部更易原文之結構,務使作者之命意豁然呈露,不為晦澀之字句所掩蔽。每譯一段竟,必先自擬為讀者,察閱譯文中有無曖昧不明之處。又必自擬為舞臺上之演員,審辨語調之是否順口,音節之是否調和,一字一句之未愜,往往苦思累日。

作為災難,戰火所摧毀的是朱生豪的心血——這是看得見的;但是還有許許多多看不見的——諸如貧困、疾病等等,則又進一步地將朱生豪推入了死亡的邊緣。

戰前,朱生豪在世界書局的工資,每月70元,后來雖說降到了50元,但是養活一家五口,還是能夠周轉得開的。然而,太平洋戰爭爆發以后,他失去了工作,失去了固定的收入,全家的生活只能依靠他那微薄的稿費來維持——雖說世界書局付給他的稿酬已由1942年的千字5元增加到了后來的10元,但是物價的飛漲又豈能與之形成比例?以大米為例,1942年每石為300元,等到1943年的秋天,則已漲到了1000元!

離開了《中美日報》的朱生豪,一時竟窮得連買稿紙的錢都沒有了。他不得已向世界書局求助,對方的回答是:給,可以給,但一定要節約使用。于是乎,他正面寫了寫反面,中間寫了寫旁邊,500字一頁的稿紙足足擠進了1000個字!再往后的日子里,朱生豪幾乎沒有用過牙膏——刷牙時湊合著以鹽代替;幾乎沒有進過理發店——頭發長了則由妻子代為修理。家里買不起鐘表,便以天色為準;屋里點不起電燈,便充分利用白天的時間,一直寫到辨認不出字跡為止……

此時的朱生豪為什么沒有像大多數人一樣撤往大后方?畢竟那里有中共南方局文委的領導,有中華全國文藝界抗敵協會的關照。一說,他也曾托人向母校之江大學打聽過,希望能作為他們的一名成員隨之一同遷徙,但回答卻是經費緊缺,無法再增加新的人員;又一說,他也曾四處籌集路費,準備由海路轉移,但因船班取消,未能如愿……

這兩種說法,指的都是客觀原因,如果從朱生豪本人的性格來分析,似乎更能尋找到真正的原因。——認識他的人都知道,他不愛講話,不愛交際,就連他自己也這樣總結道:“一年之中,整天不說一句話的日子有一百多天,說話不到十句的有二百多天,其余日子說得最多的也不到三十句。”為此,他每每離群索居,更每每游離于文藝主潮之外。宋清如是最了解自己丈夫的,她這樣分析道:“生豪的為人,太偏于內向。唯一的原因,是幼失父母,無邪的天真被環境剝奪得太早了,養成了耿介自愛、沉默寡言的性格。”因此對于這樣的一種性格,什么才是最好的選擇?無疑,打造出一個屬于自己的天地!——這,便是全神貫注地翻譯莎士比亞,一如既往地生活在莎士比亞的精神世界里,正如宋清如所形容的:“不知有莎翁或劇中人物或自己的分別。”

就這樣,他能夠在譯稿一毀再毀的情況下,繼續翻譯出第三個稿本來;他能夠在貧病交困的情況下,從未動搖過自己的信念——病重之際,他后悔的是“早知一病不起,就是拼著命也要把它譯完”;昏迷之時,他口中吐出的仍然是莎士比亞戲劇作品中的臺詞;他的最大遺憾,是還差五個半劇本沒有翻譯完;他的最后遺囑,是希望家人能夠繼承他未竟的事業……

《莎士比亞全集》朱生豪等譯

動 力

對于“篤嗜莎劇”的朱生豪來說,這確實是他百折不回的動力,更何況早在抗日戰爭爆發之前,他就發誓要作一位“民族英雄”。為此當自己的民族承受著巨大壓迫與蹂躪的時候,在他心底所迸發出來的無疑是更為強大與雄勁的動力。

那是1938年的8月,朱生豪在上海的《紅茶》雜志上發表了幾首詩作。這對于一向不愿拋頭露面的他來說確實是個特例,而詩詞中所流露出來的思想,更是一反其以往的心態。——“屈原是,陶潛否。”面對民族的危亡,國家的災難,他在《滿江紅》里寫下了這樣的句子。他不再迷戀陶淵明的高蹈出世,而是以鮮明的對比和截然的取舍,肯定了前者的以死赴國,否定了后者的明哲保身。

如果以此為線索,繼續去探尋朱生豪的心路歷程,亦即他那不屈不撓的動力的真正源頭,那么自1939年的冬天起,他為《中美日報》的國內新聞版所撰寫的諸多“小言”,則是有關他的最好的“心理檔案”。

朱生豪去《中美日報》工作,同樣是受到其總編輯詹文滸的聘請。“小言”者,關于時政問題的短評也。這便是朱生豪每天的工作任務。在前后700多天的時間里,他一共寫下了1141篇,多達40萬字。曾與他一同在《中美日報》工作的范泉這樣評價道:“把這些‘小言’順序編刊,可以看出我國抗日戰爭前期的某些戰役的戰況、在中國人民視角下的當時國際形勢、以及淪為‘孤島’的上海人民與日偽搏斗的英雄氣概。朱生豪從一些側面,為馳騁在敵后第一線抗日反汪的‘孤島’新聞工作者譜寫了一曲壯麗的頌歌。”“小言”的作用確實不可小覷,但是就在這一千多篇文章里,還有這樣的一些文字同樣不可忽略,它們清楚地記錄著作者的人生態度與立場——這不僅是朱生豪心路歷程的詳細檔案,也是他的“屈原是,陶潛否”的精神抉擇的全面注釋:

——這是他寫的《馬相伯先生的精神》:“抗戰軍興,他老人家以垂暮余年,翊贊政府,松柏之志,老而彌堅。……給我們留下了一個良好的榜樣,教我們怎樣做一個堂堂的人。”

——這是他寫的《悼程振章先生》:“他們以不屈不撓的精神,與惡勢力相抗爭,任何威脅,在所不顧,以往如是,今后亦仍必如是。死了一個同志,不僅不能使他們膽寒,反而因為感到自身責任的加重,而倍增其奮斗的勇氣。”

——這是他寫的《悼孤軍營謝晉元團長》:“他的壯烈的生平,他的領導孤軍死守四行倉庫的戰績,他的盡忠全節光明磊落的操守,將因此而益為國人所銘刻不忘,且將因此而益深孤島人民對于罪惡勢力的痛恨。”

……這都是些悼念性的文字,其悼念的對象無一不是令朱生豪真心敬佩的人物。因此這些文章也正是朱生豪的表態,而這些表態也正是朱生豪百折不回翻譯《莎士比亞戲劇全集》的動力之所在。——為此他寧愿閉門不出,也不愿在鬼子的刺刀下接受檢查;寧愿饔飧不繼,也不愿去拜訪“榮升”為教育局長的同窗。他的回答是:“讓我到日本人手下討飯,餓死也不從!”

朱生豪就這樣死了——他是讓戰爭折磨死的,是讓生活逼迫死的!那一年宋清如和他結婚剛剛兩年半,那一年他們的孩子朱尚剛也才滿13個月。宋清如用顫抖的筆寫下了一篇《譯者介紹》,她希望中國的讀者在閱讀《莎士比亞戲劇全集》時不要忘記為了它而獻出自己生命的譯者——

……(民國)33年6月1日,他突然肋骨疼痛,發起高熱,而且有手足痙攣的現象,診斷的結果,說是結核性胸膜炎,加有肺結核、腸結核合并癥。“像我這樣的人不患肺病,哪有更合適的患者?”他苦笑著說。我知道痛苦嚙著他的心,正如嚙著我的一樣。……然而可惡的潮熱,一天都不停地損害著他。藥物、針劑,都毫無效力。延至11月,病情驟然加重。終于在12月26日下午未正,無可奈何地棄我而逝。

他的死是那樣的凄涼——沒有人知道,沒有人送行,更沒有人為他獻上一只小小的花圈。但是他,卻讓全世界知道了中國人自己也能譯出莎士比亞;但是他,卻讓全世界知道了中華民族同樣熱愛人類所共同創造出的優秀的文化遺產!

臺灣學者虞爾昌說:“1947年秋,我國首次出版的《莎士比亞戲劇全集》譯作三輯傳到海外,歐美文壇為之震驚,許多莎士比亞研究者簡直不敢相信中國人會寫出這樣高質量的譯文。”大陸學者羅新璋說:“朱生豪譯筆流暢,文詞華贍,善于保持原作的神韻,傳達莎劇的氣派,譯著問世以來,一直擁有大量的讀者。”1978年人民文學出版社以朱生豪的譯本為主體,又加上方平等人補譯的六個劇本以及莎士比亞的全部詩歌,終于出齊了中文版的《莎士比亞全集》……

然而,這一切朱生豪都已聽不見,也看不見了。在生命的最后時刻,他留下了一封信,是寫給遠在重慶的弟弟朱文振的:

這一年來,尤其是去年9月以后到現在,身體大非昔比。因為終日伏案,已經形成消化永遠不良的現象。走一趟北門簡直有如爬山。幸喜莎劇現在已大部分譯好,僅剩最后六本史劇。不管幾時可以出書,總之已替近百年來翻譯界完成了一件最艱巨的工程。

——朱生豪就這樣走了,走時才滿32歲!他“替近百年來翻譯界完成了一件最艱巨的工程”,但是當年卻沒有多少人知道他的名字……