錢穆

錢穆,字賓四,江蘇無錫人,著名的“七房橋”的后代;1895年出生,1990年去世。他被人們稱之為中國的“最后一位國學大師”;他學識淵博,著作等身。按照中國傳統的分類法,他的學問兼涉經、史、子、集,為傳統國學的通儒之學;按照現代學科的劃分,他的治學范圍廣及文、史、哲,在人文學科中當屬百科全書式的學者。

當年,他的學生們曾這樣描述他的形象:“一副金屬細邊眼鏡,和那種自然而然的和藹,使人想到‘溫文’兩個字,再配以那件常穿的灰布長衫,這風度無限地雍容瀟灑。向例他上課總帶著幾本有關的書;走到講桌旁,將書打開,身子半倚半伏在桌上,俯著頭,對那滿堂的學生一眼也不看,自顧自地用一只手翻書。翻,翻,翻,足翻到一分鐘以上,這時全堂的學生都坐定了,聚精會神地等著他,他不翻書了,抬起頭來滔滔不絕地開始講下去。越講越有趣味,聽的人也越聽越有趣味。”

北大學子柳存仁,曾將當年的北大教授分成了“動態”的和“靜態”的兩類——前者包括胡適、陳獨秀等人;后者則以錢穆、孟心史為典型。“動態的教授們常常在北平正陽門車站發表一篇對新聞記者的談話,然后趕著火車到南京去參加中央研究院的評議會;靜態的教授們則至多到北平故宮博物院的文獻館去搜集檔案或到琉璃廠、海王村一帶去搜羅舊書。……錢賓四先生,就可以算是靜的方面的代表。他寧可在校內自出心裁地編著一本中國通史講義,也不希望出席教育部的史地教材的編審委員會;他寧可作一篇西周地理考在《禹貢》上面登載,也絕不愿大張旗鼓的領導或抨擊一種新的學術運動,或寫一篇中華民族起源于東南沿海說。”

今天的學者,也曾將錢穆與陳寅恪放在一起進行比較——他們二人的年齡相差不多,戰爭中的經歷也相差不多,而且同在西南聯大歷史系任教。那是1939年的寒假,錢穆隱居在距離昆明70余千米處的宜良巖泉寺中,靜心撰寫《國史大綱》。一日陳寅恪來訪,見此情景,不禁慨然而嘆:“如此寂靜之境,誠所難遇,兄在此寫作真大佳事。然使我一人住此,非得神經病不可。”——錢穆于“靜態”者中又屬頂尖極的人物。

“讀書人”錢穆

錢穆的一生,可用兩句話概括:地地道道的書生,心靜如水的學者。他除了教書便是寫書——從小學教到中學,從中學教到大學;從目光炯炯寫到兩眼昏花,從兩眼昏花寫到雙目失明……他這一生從未步入過政壇,也從未加入過政黨;西南聯大的風風雨雨與他沒有絲毫的關系,大后方的民主浪潮對他沒有任何的影響。但他卻對自己的老師呂思勉說過這樣的話:“學生自讀書懂事以來,就深知要愛國愛民族,愛國素不后于人。”

的確,誕生于中日甲午戰爭第二年的錢穆,可謂與中華民族的憂患命運相始相終——

1904年,年僅9歲的他,第一次從果育學校錢伯圭老師那里聽說了“我們的皇帝不是漢人”,聽說了《三國演義》中所云之“合久必分,分久必合”并非社會發展的正確道路,他“如巨雷轟頂”,“全心震撼”。直至晚年,他依然無比感激地說道:“余自幼即抱民族觀念,同情革命民主,亦由伯圭師啟之。”

1910年,年方15歲的他,偶得譚嗣同《仁學》一書,日夜讀之,手不釋卷。他在文章中寫道:“屢思書中言,世界人類發分四型:一全留加冠,乃中國型。全剃空頭,乃印度型。剪短,乃西方型。剪前額,其余留后,垂如一豚尾,乃滿洲人型。余晨起,乃一人赴理發室,命理發師剪去長辮,大得意,一人獨自歡樂。……翌年,辛亥革命,人人皆不留長辮,而余則已先一年去之。”

1911年的春天,錢穆轉學至南京鐘英中學。時值日俄戰爭后不久,中國處于主權喪失、領土瓜分的境地之中。每天清晨院外那“環城四起之軍號胡笳聲,以及腰佩刺刀街上邁步之陸軍中學生”,深深地吸引住了年方16歲的錢穆,他油然而生從軍之念——“最所希望乃能出山海關,到東三省,與日本俄國兵對壘,那是一件何等痛快之事。”為此,他學會了騎馬,并成為“每星期最主要之一門功課”。

1912年,《東方雜志》舉辦征文比賽,題目不限。錢穆揮毫寫下《論民國今后之外交政策》,既全面論述了英法侵犯我東南海疆、日俄霸占我北方邊陲的嚴峻局勢,告誡廣大民眾不可掉以輕心,又認真分析了“民國今后之外交政策”,他認為道路有二,一可謀和,一必交戰。經過專家們的評選,錢穆的文章獲得三等獎,獎金25元。

1930年,經顧頡剛的推薦,只有中學學歷的錢穆受聘于燕京大學。他不僅沒有“受寵若驚”,反而是充滿厭惡。其一:“初聞燕大乃中國教會大學中之最中國化者,心竊慕之。及來,乃感大不然。入校門即見M樓、S樓,此何義?所謂中國化者又何在?”其二:“學校發通知,每用英文。余乃學校所聘一國文老師,無必要識英文,何以在中國辦學校必發英文通知?”一年之后,錢穆即辭職他往。

錢穆并非狹隘的民族主義者,致使他做出這一系列舉動的無疑是強烈的愛國主義情懷。這樣的“抗議”一直持續到抗日戰爭爆發以后,仍在不斷進行。一次是在上世紀40年代初,錢穆時為齊魯大學國學研究所主任。

作為洋人創辦的教會學校,每逢圣誕必定放假一天,但是他這位堂堂的主任,卻偏偏不在布告中寫上“圣誕節”三個字,只言“循例”,為的是這天并非中國人自己的節日。

又一次是在1943年,國學研究所停辦,同為教會學校的華西大學前來聘邀,錢穆沒有回絕,但條件卻有一個:“聞該校中國教授的宿舍均在華西壩四圍附近,而西籍教授卻住在壩內南端的四五棟洋樓中,條件顯有高下不同。倘適壩內南端洋樓有空,余愿前往……”不為別的,只求:“俾開中西教授平等待遇之先例。”

1932年,錢穆動筆撰寫《中國近三百年學術史》。此時正值九一八事變之后,東北淪陷了,華北岌岌可危,最后竟連北平的上空亦連連出現敵國的飛機。全書完稿后,他于《自序》中寫下這樣的文字:“……斯編講義,正值九一八事變驟起。五載以來,身處故都,不啻邊塞,大難目擊,別有會心。”為此,他大力提倡應該弘揚以天下興亡為己任的宋學精神,堅決反對不問世事、埋首書齋的習氣與學風。

——這,便是“靜態”的教授錢穆;這,便是錢穆的“愛國素不后于人”。

“教書人”錢穆

錢穆不會打仗,也從未去過前線。作為一介書生,尤其是一介以“靜態”方式生活的書生,他的長項是教書,他的“武器”也是教書。

1937年七七事變爆發之前,錢穆是北京大學歷史系的教授,他先后開設了中國上古史、秦漢史、中國近三百年學術史、中國政治制度史、中國通史等一系列的課程,深受學生們的歡迎。然而戰爭卻殘酷地破壞了這一切,故都北平不僅放不下一張平靜的課桌,也放不下教授們精心鉆研學術的書桌了。

據史料記載,1935年當日本軍隊陰謀策劃“華北自治”時,錢穆即與姚從吾、孟心史、顧頡剛、錢玄同等100多名教授聯名上書政府,要求條陳上下,集中力量,一致對外,反對日本干涉中國的內政,促請南京政府確定抗日的大計。

據北大教授羅常培回憶:“從(1937年)7月15日到月底,教職員一共在松公府大廳(現在的孑民紀念堂)集了三次會:第一次是在15日下午4時,議決通電表明態度。第二次是20日下午6時,公推錢端升、曾昭掄和我起草宣言。第三次是31日下午3時,那時北平淪陷已經三天,大家在凄涼慘痛的氛圍中仍舊主張鎮靜應變,共維殘局。”這樣的集會,錢穆全都在內。

據清華學生胡嘉回憶:“7月28日,29軍宋哲元部撤離北平,我只好從清華園暫時遷進城里,住在琉璃廠北新書局,但是他們不敢存放我從清華帶出的筆記、照片和講義等。不得已裝滿大柳條箱,送到錢(穆)師家里,請求寄存。錢師收下了,他說:北平淪陷了,首先要設法離開這里,回到南方去。”

……就這樣,為了不做亡國奴,錢穆不得不忍痛告別了北京,告別了已經工作與生活了整整七年的校園。

對于錢穆的教學,師生們一致評價為“北大最叫座的教授之一”。就連著名的學者顧頡剛也說過這樣的話:“我所能教之功課他無不能教也,且他為學比我篤實,以我有流弊而他無流弊也。”至于眾多的學子們,更是難以忘懷錢穆的授課風采:“二院大禮堂,足有普通大課室的三倍,當他開講中國通史時,向例是坐得滿滿的。課室的大,聽眾的多,和那一排高似一排的座位,襯得下面講臺上的賓四先生似乎更矮小些。但這小個兒,卻支配著全堂的神志。”此時此刻,也正是錢穆最為陶醉的時候。他曾這樣形容自己于講課中所獲得的愉悅:“一登上講壇,發言講論,講到得意處,不但不見下面有大群人,也渾忘天地人世,連自己都忘記掉了;只是上下古今毫無顧忌地任性盡情地發揮。淋漓盡致,其樂無比。”

然而,戰爭卻使他失去了這一切——包括熟悉的教室、熟悉的面孔、熟悉的氛圍、熟悉的令他“其樂無比”的心情。

錢穆的老家在蘇南,他本可以挈婦將子一同回鄉的,但是他最終卻選擇了長沙,他要去追趕自己的同事,去追趕已經在那里重新組建的“臨時大學”。錢穆是于1937年的10月中旬與湯用彤、賀麟結伴上路的。行前他著實地準備了一番:在隨身攜帶的木箱內悄悄地安裝了一個夾層,外面放上幾件平時穿著的衣物,里面則藏匿著他的寶貝——多年來不斷補充不斷修改的講稿,足有厚厚的六大本。于是他拋妻別子匆匆上路了:由北京而天津,由天津而香港,由香港而廣州,由廣州而長沙……一路風塵,一路顛簸,哪知到達目的地不久,臨時大學卻再次搬遷了;于是再上路:由衡陽而桂林,由桂林而柳州,由柳州而南寧,由南寧而河內,由河內而昆明……

錢穆終于又回到了他所熟悉的講臺——西南聯大、齊魯大學(成都)、武漢大學(樂山)、浙江大學(遵義)、華西大學、四川大學……他不辭辛勞地四處奔波,四處授課,目的只有一個——“自念萬里逃生,無所靖獻,復為諸生講國史,倍增感慨。”

這是西南聯大學生們的回憶——

其他大學的學生、中學的教師以及社會上有志于史的人們,皆來聽講,以致教室雖甚寬敞,仍不能使人各得其所。一張兩人并用的課桌,總是三個人擠著坐。椅子坐滿了,許多人便席地而坐;地上坐滿了,便坐到窗臺上。有的人連窗臺也擠不上去,便倚墻而立。常見許多同學上課時,都拿著一張報紙,為的是用以代席。這種狀況,自開學以迄學年結束,始終一樣,真是猗歟盛哉!

這是浙江大學學生們的感受——

文學院史地系、師范學院史地系同學全部選修,外系同學來旁聽的更超過本系學生,總共一百多人,……只見賓四師目光四射,卷起衣衫,手執粉筆,開始宣講,教材內容深入淺出。每講一小時,起承轉合,自成段落。無錫官話,聲調起伏有節,憂傷激昂,其聲如空谷佳音,巖瀑奔騰。舉手投足,各種表情,尤引人入勝,課后有余音繞梁之感。

錢穆的課為什么能夠獲得如此的歡迎?產生如此的反響?——就連他自己也忍不住寫道:“余需從學生課桌上踏桌而過,始得上講臺。”“墻邊窗外,駢立兩小時不去者復常一二十人。”——這除了他一貫具有的誨人不倦的態度、一絲不茍的精神外,更重要的便是他那“愛國素不后于人”的激情深深地感動了臺下的莘莘學子。

當年曾在西南聯大聽過錢穆課的何兆武這樣總結道:“和其他大多數老師不同,錢先生講課總是充滿了感情,往往慷慨激越,聽者為之動容。”——這,正是錢穆作為教師的第一個特點:他將自己的激越情感、慷慨情緒,傳播于、感染于在座的每一位學生,以激發起他們的愛國情懷以及民族的自信心。以他的“開場白”為例,便不同于一般的教師只是介紹課程的內容、參考的書目、考試的要求等等,而他則是一篇講演,一篇充滿激情的令人無不以自己的祖國有著如此輝煌的歷史而感到驕傲與自豪的講演。李埏這樣寫道:“回憶先生作此講演時,感情是那樣的奔放,聲音是那樣的強勁而有力,道理是那樣的深切著明。那時正是國難方殷,中原陷沒,學校播遷甫定,師生們皆萬分悲憤之際。因此,先生的講演,更能感人動人,異乎尋常。兩個小時的課,自始至終,人皆屏息而聽,以致偌大一個教室,人擠得滿滿的,卻好像闃無一人。……我們不僅具體地、活生生地看到了中國歷史的可敬可愛之處,而且從先生講授時所表現的、所流露的對國史的無限深情和崇高敬意,看到了榜樣,感到了更大的感染力。”至于每章每節的內容,就更是如此了,無一不充滿著鼓舞人心的史料,不飽含著光明必將戰勝黑暗的堅定信心。據吳沛瀾回憶,有一次錢穆忽然將話題一下子拉到了眼前——“你們不要以為現在抗戰了,就如何如何;要知道在將來的歷史上,現在的這段時期是一個空白!”吳沛瀾說,錢師的這番話“給我思想上以很大的震動,直到數十年后不能忘記。”是啊,這樣的“震動”是為告誡在座的每一個人:抗日戰爭的歷史將由你們自己去撰寫,這段“空白”將由你們自己去填充。

錢穆授課的第二個特點,是他始終強調學以致用。嚴耕望是錢穆的研究生,他曾記下錢穆對他說過的一席話:“我們讀書人,立志總要遠大,要成為領導社會、移風易俗的大師,這才是第一流的學者;專守一隅,做得再好,也只是第二流。”在錢穆的眼中,“一流”與“二流”的區別無疑是能否為現實服務,能否影響于社會。他在對西南聯大學生李埏的一番教導中,“致用”的意思就更加明確了:“學史致用有兩方面,一是為己,二是為人。為己的意思,是自己受用;為人就是為國家、為社會。近世史學界崇尚考訂,不少學者孜孜矻矻,今日考這一事,明日考那一事,至于為何而考,則不暇問。”錢穆批評了不知“為何而考”的考訂家們,他自己又是如何身體力行的呢?又是如何“學以致用”于抗日戰爭的現實的呢?錢穆在他的回憶錄中提到過這樣一件事情——當年他在昆明教書時,有一聯大學生即赴湘鄂前線,臨行前來求贈言。他點撥道:“首當略知軍事地理,隨身盼攜帶顧祖禹《讀史方輿紀要》一書,就湖南江西兩章細加閱讀。”錢穆不是軍事家,但他卻斷言在侵華日軍當中“必有熟此書者”。因為:第一,他們在天津集兵,卻不沿津浦鐵路線行進,而是改道破涿州,以切斷平漢線,將北平置于包圍之中;第二,他們占領上海后,也不徑直沿滬寧鐵路線西進,而是廣備船筏,直渡太湖以犯廣德,從而插至南京肘腋間。此二例,皆屬“攻我軍之不備”,也皆屬從《讀史方輿紀要》一書中獲得了“要害之所在矣”。不曾想,錢穆的這一席話,竟使這部清人的著作于書肆中頻頻告罄,而學校方面亦一再邀請他為學生開設軍事地理課程。無獨有偶,當年的戰地記者曹聚仁,竟然也是攜帶著這部《讀史方輿紀要》奔波于前線的各個戰區,真可謂“英雄所見略同”!

——這就是一名謙謙學者為抗戰所做出的貢獻。不是在戰場,而是在講臺;不是用兵器,而是用知識。他送走了一批又一批的學生,也播下了一顆又一顆蘊藏著愛國主義精神的火種。

“寫書人”錢穆

作為一介書生,一介以“靜態”方式生活的書生,錢穆除了教書之外,便是購書、讀書、寫書……他與書結下了難以割舍的情緣:他通過書感悟歷史與社會,也通過書傳達思想與追求。

如果沒有戰爭的爆發,他可謂世界上最幸福的人——“北平如一書海,游其中,誠亦人生一樂事。……余前后五年購書逾五萬冊,當在二十萬卷左右。歷年薪水所得,節衣縮食,盡耗在此。嘗告友人,一旦學校解聘,余亦擺一書攤,可不愁生活。”然而,戰爭卻讓他失去了這一切——整整二十多箱的珍藏,還有他的樂趣,他的慰藉,他生命中不可或缺的伴侶。

沒有了藏書,只能去借書——顛沛流離之中,他最關心的就是哪里有圖書館:在衡山,即長沙臨時大學文學院的所在地,每逢星期六的清晨,他必定要下山直奔南岳市,不為別的,那里有座圖書館,圖書館里有商務印書館新近出版的《四庫珍本初集》。在宜良,即西南聯大所在地昆明的近旁,每逢星期天的下午,他必定要下山去縣城,不為別的,縣立中學有座圖書館,圖書館里藏有“二十五史”和“十通”……

戰前,錢穆于學術上的成果已非同小可了——《論語要略》《孟子要略》《劉向歆父子年譜》《國學概論》《先秦諸子系年》《中國近三百年學術史》……無一不在學術界引起強烈的反響。然而,殘酷的戰爭同樣毀掉了這一切——安靜的書齋、從容的研究,代之而來的是轟炸、逃難、貧病、不安……然而,錢穆并沒有放下手中的筆,就在他“既苦書籍之未備,又恨精神之不屬”的情況下,一部令世人刮目的《國史大綱》殺青了!

提起該書的寫作,錢穆總是忘不了他的同事陳夢家教授。那還是在西南聯大成立后不久,文學院暫棲蒙自之時。一天陳夢家來找錢穆,鼓動他親筆來寫一部中國通史。錢穆頗感為難,一則工作量太大,二則自己所知有限,如果動筆也只能效仿清代學者趙翼所著之《二十二史札記》,“就所知者各造長篇暢論之,所知不詳者付缺如。”陳夢家表示反對:“此乃先生為一己學術地位計,對于有志治史學者,當受益不淺。但先生未為全國大學青年計,亦未為時代急迫需要計。先成一教科書,國內受益者其數豈可衡量?”此話頗令錢穆震撼,但考慮到目前尚在流亡中,他又猶豫起來:“俟他日平安返回故都再試為之吧。”陳夢家再次反對:“先生只就平日課堂所講,隨筆書之,豈不駕輕就熟,而讀者亦易受益耶?”就這樣,這部名聞遐邇的《國史大綱》,便因“為全國大學青年計”,“為時代急迫需要計”,而正式動筆了。

那是1938年的5月,錢穆開始了他的著述,“祖本”就是那批珍藏在箱子夾層中的講義。有關這段時期的寫作背景,錢穆沒有留下當時的記載,但是與他同在蒙自聯大文學院教書的吳宓卻有日記如下:“陰雨連綿。直至6月下半月始間有晴時,7月下半月始常有晴日。而8月則全月又大雨不息矣。……而5月20日上午11:00,正對宓教室門前之大樹忽倒,聲如巨雷,壓斃數鳥。……誠以陰雨連綿,人心已多悲感。而戰事消息復不佳,5月19日徐州失陷。外傳中國大兵四十萬被圍,甚危云云。”除了天氣的郁悶、戰局的危重外,更有著頻繁的令人不得安寧的空襲,為此吳宓不得不深嘆“人心已多悲感”,而錢穆恰恰就是在這樣的環境下開始了他的寫作。

9月,秋季開學之后,文學院遷回昆明,為了尋求安靜,錢穆在宜良縣的北山中覓得一寺廟“隱居”了起來,也就是后來陳寅恪來訪時大呼“使我一人住此,非得神經病不可”的地方。其實,要說“隱居”,也并非準確,此時的錢穆仍在西南聯大擔負著重要的課程。為了能夠將寫作的時間集中,他請學校把他的課安排在周四、周五和周六的晚上。于是每到周四的中午,他便乘火車前往昆明,每到周日的早晨,再乘火車返回宜良。他已經很滿足了:畢竟還有三個整天的時間可以關起門來寫作。——1939年的6月,《國史大綱》終于完稿了!全書共計30多萬字,花費了整整13個月的時間。在該書的國難版(重慶)的扉頁上,錢穆寫下了這樣一行字:獻給“前線抗戰為國犧牲之百萬將士”!——這就是他著述的宗旨和目的:他將其視為“武器”,視為對抗戰所奉獻的力量。

中國史籍的編纂方法,不外乎通史與斷代兩種,錢穆推崇的是前者。他贊賞司馬遷的《史記》和司馬光的《通鑒》,因為唯有“通”,才能“積極的求出國家永久生命之泉源”,才能“消極的指出國家民族最近病痛之癥候”。當年,是他在北大首次一人獨開“通史”課;如今,又是他采用這一方法“貫通”其《國史大綱》——“今日所急需者,厥為一種簡要而有系統之通史,與國人以一種對于以往大體明晰之認識,為進而治本國政治、社會、文化、學術種種學問樹其基礎,尤當為解決當前種種問題提供以活潑新鮮之刺激。”為了達到這一以古鑒今的目的,他撰寫的重點也一反以往的史書多偏重于社會政治的介紹,而是將政治制度、學術思想、社會經濟作為三大基本內容,并從中探尋它們于不同歷史時期的發展與變化。

《國史大綱》的史學地位究竟如何?《錢穆傳》的作者陳勇評述道:

《國史大綱》是錢穆學術生涯中最重要的代表作,它是本世紀中國史壇中“最成功的史學名著”(臺北中國文化大學教授程光裕語),“至今還是最有見解的一部書”(余英時語)。該書一經出版發行,便被當時的國民政府教育部指定為全國大學用書,風行全國,在20世紀中國史學界中產生了極大的影響。

誦甘是當年武漢大學的學生,他從內心發出了這樣的慨嘆:“一位熱愛自己祖國歷史文化的中國學者,在30年代目睹日軍侵凌日盛一日,終至全中華民族奮起抗戰,一決存亡,而他正在對自己民族的歷史文化作一番親切的考察和深刻的反思;當他淵然以思、憬然以悟的時候,其精神之感奮、激昂,將為何如?人們在這場空前偉大的民族解放戰爭中,讀了先生這部書,得以重新認識自己祖先所創造的歷史文化價值之所在,一下豁然開朗的時候,其精神之感奮、激昂,又將為何如?所以,此書之出版,真是適逢其時;它對鼓舞愛國精神,提高抗戰信念,是有所貢獻的。”此話不虛,而錢穆的目的也正在于此——他在該書的引論中這樣寫道:“欲其國民對國家有深厚之愛情,必先使其國民對國家以往歷史有深厚之認識。欲其國民對國家當前有真實之改進,必先使其國民對國家以往歷史有真實之了解。……尤在將國史真態傳播于國人之前,使曉然了解于我先民對國家民族所已盡之責任,而油然興起慨想,奮發愛惜保護之摯意。”據說,當年該書問世之后,在淪陷區的北平,竟有人整本地抄錄,且言:“讀此書倍增國家民族之感。”——這足可見其一斑了。

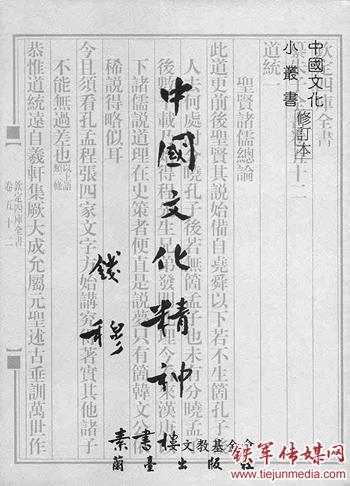

抗戰期間,錢穆的著作除《國史大綱》外,還有《文化與教育》《中國文化史導論》等等。他自己曾經說過:以《國史大綱》為界,此前多以歷史研究為主,此后則轉向文化研究,以復興和弘揚中國文化為己任。無疑,這一研究方向的轉變,同樣是源于他那對于民族前途的深刻思考——所謂民族的爭存,歸根到底是一種文化的爭存;所謂民族的力量,歸根到底也是一種文化的力量。無文化,便無歷史;無歷史,便無民族;無民族,便無力量;無力量,便無存在。因此要想獲得抗戰的勝利,必須要讓廣大的民眾對于自己的民族文化具有一個全面的認識,并讓這一民族文化的潛力獲得最為充分的發揚。也就是說,他要通過對于民族文化的研究,去尋找抗戰救國的文化資源,并從中培養國人的民族自信心,凝聚國人的民族向心力,重鑄國人的新的民族精神。

“愛國素不后于人。”——這是錢穆曾經的誓言。他將這種“愛”深深地融入了自己的書里,融入了那一頁頁、一行行的文字當中。

“世內人”錢穆

進入耄耋之年后,錢穆在回憶自己的一生時寫下了這樣一段話:“余昔在北平,日常杜門,除講堂外,師生甚少接觸。除西安事變一次以外,凡屬時局國事之種種集會與講演,余皆謝不往。每念書生報國,當不負一己之才性與能力,應自定取舍,力避紛擾。但自抗戰軍興,余對時局國事亦屢有論評,刊載于報章雜志。學生亦遂不以世外人視余。”

由“世外人”變成了“世內人”,這正是錢穆于戰爭之中發生的最大變化。尤其是自1941年起,他開始大量地為《思想與時代》雜志撰稿,先后達數十篇之多。戰爭結束后,他將其中有關時政方面的文章集成《政學私言》一書,并在序言中這樣寫道:“偶得數十分鐘閑,握筆排悶,隔月旬日,亦成篇幅。……檢點成稿,凡獲七章,其所論刊,皆涉時政,此為平生所疏,又不隸黨籍,諳于實事,洛陽少年,見譏絳灌,老不知休,更可慚恥。……風林之下,難覓靜枝;急湍所瀉,無遇止水,率本所學,吐其胸臆。”就這樣,從不過問政治的書生開始議政了,從不介入政壇的學者開始指點河山了。

錢穆“不議則已,一議驚人”,至于議論的范圍,更是廣泛無邊:建國路線、地方自治、教育改革、法律觀念、民主精神、元首制度、青年與文化、軍人與文化、政治家的風度、東西方政治精神的異同……他積極地為國家獻計獻策,更大膽地提出自己的意見和批評。那是1944年,日本軍隊為了打通中國大陸的交通線,舉兵進犯湘桂,頃刻間桂林、柳州失守,陪都重慶告急。在此危難之際,國民政府號召知識青年從軍,提出“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”的悲壯口號。為了表示自己的態度,并鼓勵學生們奔赴前線,錢穆寫下了長及萬言的《知識青年從軍的歷史先例》,發表在當年11月《大公報》上——

國事艱難,大家應該踴躍以赴。古人云英雄造時勢,時勢造英雄;又云識時務者為俊杰。今日知識青年從軍,正是俊杰識時務者之所為,這個時勢是極需要英雄的了,只看英雄如何不辜負此時勢。我們很盼望在此知識青年從軍的大潮流里,再出幾個楚霸王與霍驃姚,或是再來幾個周公瑾與諸葛孔明,或是再有幾個李英公(李勣)與李衛公(李靖),或是再有幾個岳武穆與王文成。此乃國家民族前途禍福所系,全國知識青年其速奮起。

史學家的筆下仍然是歷史,愛國者的筆下仍然是抗敵救國。但是這樣的文章已經很難讓人相信是出自于錢穆之手了——抗戰之初,西南聯大有兩位學生赴延安,他堅決表示反對,認為學生的任務就是讀書,前線的事情自有前線的人去負責。然而僅僅幾年的時間,錢穆的思想便發生了180度的大轉變!——他的確是變了,他似乎從“靜態”的書生變為了“動態”的學者。

……但是錢穆仍然還是錢穆,他不可能像聞一多——曾經與他同住一個教師宿舍的聞一多那樣,于青天里爆出一聲霹靂,于暴政下拍案而奮起。他仍然堅守著他的講壇,仍然堅守著他的書桌,他諄諄告誡人們的也仍然是這樣的一句話:

中國人自己不知道中國事,如何能愛中國?不愛中國的人,如何算得是一個真正的中國人?

……若使我們空喊一個民族,而不知道作為民族生命淵源的文化,則皮之不存,毛將焉附。目前的抗戰,便是我民族文化的潛在力量依然旺盛的表現。

——一位地地道道的書生,一位實實在在的文人,一位令世人仰慕的“國學大師”,一位“愛國素不后于人”的大學教授!