記不清有多少回,

車輪碾著英雄的足跡,

伴著他們偉大的身影,

從竹溝這塊土地上走過。

聆聽那些永遠盤桓在天際的聲響,

無疑每一次,

都是靈魂的洗禮,

都是思想的涅槃。

——陶秉禮

這是描寫豫南名鎮竹溝的一首現代詩中的第一段,讓第一次踏上竹溝這片土地的我深感共鳴。

竹溝位于河南省駐馬店市確山縣城西30公里處,是中國共產黨民主革命時期的一塊重要根據地,具有光榮的革命斗爭史。竹溝又是中原地區的革命搖籃,中國共產黨在這里通過舉辦培訓班等形式,培養了大批黨政軍干部和其他骨干力量。從這里先后走出了劉少奇、李先念兩任國家主席,60多位省部級領導,100多位將軍,竹溝真是名副其實的紅色土地!

漫山遍野的簧竹

一個人口不到千人的小鎮,周圍是國民黨頑固派的駐軍和政權,鎮里也有國民黨的聯保組織,但經過竹溝訓練,從這里產生了新四軍第二師、第四師、第五師的部分骨干,以及大批根據地的干部。這是何等神奇!懷著無比崇敬的心情,記者來到竹溝,探尋革命前輩的蹤跡。

確山竹溝革命紀念館

竹溝,因溝溝坡坡長滿豐茂的簧竹得名。正如蘇軾在《於潛僧綠筠軒》中所描述:“寧可食無肉,不可居無竹。無肉令人瘦,無竹令人俗。”竹子是竹溝的象征,這里的半山坡上、村頭河沿,到處是一簇簇的翠竹。正值初夏時分,各種花兒都開了,遠遠望去,竹溝的山巒仿佛披上了盛裝,就像鑲嵌在大自然中的一顆璀璨明珠。

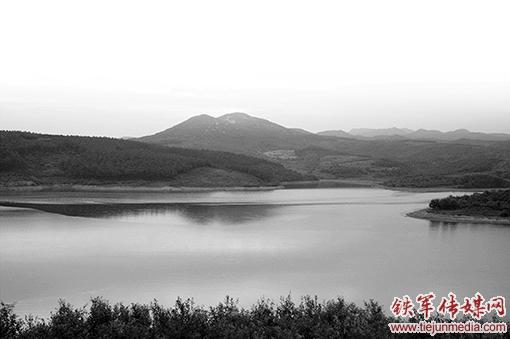

竹溝是伏牛山、桐柏山余脈東向交會處形成的一個小盆地,銀練般的大沙河自北向南繞城而過。竹溝三面環山,一面靠水,地勢險要,是確山通往南陽的要道,歷史上就是汝寧地域的關隘之一。這里有清波漣漪的河水,嵐煙氤氳的山巒,是個清風徐徐、天朗氣清的好地方。竹溝周邊的十萬群眾,更是革命的原動力。當年的民謠唱道:

伏牛山,桐柏山,

竹溝就在兩山間。

竹溝的水,竹溝的山,

養育了子弟兵萬萬千,

人民稱她“小延安”。

確山竹溝革命紀念館舊址復原區

從確山縣城出發,沿著334省道一路西行,不消半小時,便抵達了本次采訪的第一站——確山竹溝革命紀念館。該館籌建于1956年,1958年開館,是我國最早的革命紀念館之一,1988年8月,被國務院批準為全國重點文物保護單位,1997年5月,被河南省委、省文物局等部門聯合命名為河南省愛國主義教育基地。

走到紀念館大門前,門匾上“確山竹溝革命紀念館”九個俊秀的金色大字映入眼簾,這是建館時周恩來總理題寫的。此刻,紀念館門口擠滿了人,原來是幾家單位組織他們的員工到這里參觀學習,重溫入黨誓詞。

“竹溝是咱們河南革命的重要紀念地,來這里參觀可是大好的學習機會!”“早就想來這里了!”……游客們一邊排隊等候進館參觀,一邊議論紛紛。在講解員的帶領下,記者跟隨一個從南陽來的團隊從舊址復原區開始參觀。

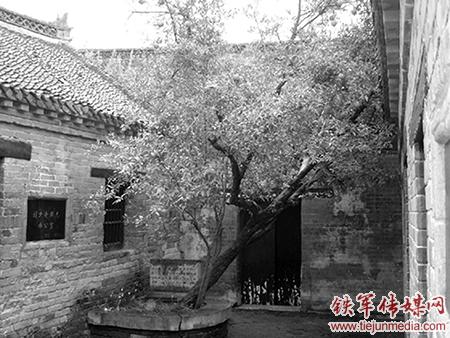

這是一幢清代咸豐年間的民居式建筑,青磚小瓦,重梁起架,屋山起脊,四角雕花,每三間為一單元,每四單元組成一院落,為四合院式庭院。聽講解員介紹,紀念館所在地就是中共中央中原局舊址。抗日戰爭爆發后,國共第二次合作,1938年新四軍第四支隊第八團在這里改編。后來,中共六屆六中全會決定,撤銷長江局,建立中原局,中原局機關就設在這里,對外稱“八團留守處”。劉少奇由延安來到這里任中原局書記,化名“胡服”,領導大別山地區的抗日工作。

劉少奇辦公室及有著傳奇故事的石榴樹

步入館內,濃郁的山村氣息撲面而來,樸素而自然,令人倍感親切。沿著方磚鋪墊的小路向西走,依次是劉少奇、郭述申、李先念的辦公室。整個院落布局整齊,錯落有致,小而不擠,樸素而不單調。

走進劉少奇的辦公室,一張桌子,兩把椅子,一個盆架。里間是個小臥室,有簡單的書架和床鋪,書桌上擺放著一盞油燈。還有一本線裝的《列寧全集》,書頁已經發黃,磨損得棱角都不分明了。最為吸引記者的是院落里的一棵石榴樹,枝葉茂盛。講解員向我們介紹說:這棵石榴樹是劉少奇當年親手種植的,“文革”期間曾被連根拔起,橫遭劫難,因為劉少奇蒙冤受屈成了“叛徒”、“內奸”、“工賊”,他種的樹自然成了“大毒草”。竹溝人悄悄從樹上剪下枝條,在自家院子里栽活,直到為劉少奇平反昭雪后又重新種植在原來的地方。這是一棵延續著竹溝革命精神的石榴樹,一串串石榴花如同戰場上的沖鋒號,雖經血雨腥風,但依然生機盎然。

中原局五位委員劉少奇、朱理治、朱瑞、鄭位三、彭雪楓雕像

1997年2月至1998年10月,紀念館新建了一座建筑面積780平方米的展廳,為青磚小瓦仿古建筑,基本內容為《竹溝革命斗爭史陳列》,全面、準確地反映了竹溝革命根據地形成的過程和抗戰時期中共中央中原局在竹溝領導中原人民發揮的重要歷史作用。館藏文物近800件,藏品類別主要是近現代文物,特別是中共中央中原局在竹溝時期遺留下來的革命文物,如劉少奇曾戴過的棉皮帽和新四軍第五師確山縣民兵總隊關防木印等。

伴著講解員的解說,記者看到了當年彭雪楓金戈鐵馬,帶領新四軍第四師馳騁在豫西大平原的威武身姿;看到了當年為組建新四軍第五師,盡快打開武漢外圍敵后抗戰的局面,李先念在竹溝北的一座土窯里凝眉靜思的面孔;看到了被譽為“中國的夏伯陽”、河南的“農民領袖”、受人敬重的“王老漢”王國華;看到了“女中豪杰”陳少敏以及危拱之的颯爽英姿;看到了當年八團留守處參謀長張震同志……每一個人物都有一段閃光的歷史,每一個人物都是一道亮麗的風景。哪位畫家,能畫得出這一幅幅陣容龐大、氣勢恢宏的不朽長卷?哪位作家能寫得盡老一輩無產階級革命家為國家、為民族所創造的光輝歷史。

竹溝革命烈士陵園

“烏云之中見青天,竹溝就是小延安。一聲號令震天響,千軍萬馬上前線。”參觀中,講解員飽含深情地為我們朗讀了這篇竹溝民歌。是啊!竹溝,無愧于被譽為革命志士的“搖籃”!

竹溝革命烈士陵園

竹溝的重大革命作用,引起了國民黨頑固派的極端仇恨。1939年11月11日,國民黨反共勢力重兵突襲竹溝,殺害抗日軍民200多人,制造了震驚中外的“確山慘案”。一時間,山水哭泣,蒼穹嗚咽,整個竹溝籠罩在白色恐怖當中。據講解員介紹,烈士們犧牲在一個大河灣處,如今那里已是綠水悠悠,微波蕩漾。

為了永遠記住這些革命烈士,1958年冬,中共河南省委、省人民政府在竹溝鎮北1.5公里處建立了竹溝革命烈士陵園,收集上千件文物、資料和圖片,辦起了兩個陳列室,和革命紀念館遙遙相對;1987年,投資興建了竹溝革命紀念碑,國家主席李先念親自題寫碑名,并建立了革命烈士公墓和碑林。竹溝革命烈士陵園,1986年經國務院批準為全國第一批重點烈士紀念建筑物保護單位,被河南省政府確定為全省中小學德育教育基地和首批愛國主義教育基地。

革命烈士紀念碑

離開紀念館,記者一行驅車到達烈士陵園。陵園大門為一座牌樓建筑,門楣上方鑲嵌著“竹溝革命烈士陵園”幾個大字,這是國防部原部長張愛萍題寫的。走進陵園大門,兩側是隨山勢起伏的圍墻。陵園依山而建,園內樹木蔥郁,寂靜無聲。登上一級級臺階,筆者不禁心在沸騰,血在翻涌。紀念碑前的石階上,擺滿了一束束五顏六色的鮮花。銀白色的紀念碑矗立在正中間,碩大的紅五星如同燃燒的革命火焰,在陽光的照射下熠熠生輝。整個陵園靜謐而莊重,烈士們那忠貞不渝的信念、錚錚鐵骨、革命豪氣,永存于天地間。

碑后是革命烈士公墓和悼念英烈的碑林。陵園的管理人員說,幾十年來,全國各地來此瞻仰憑吊者,年均超過兩萬人。正說著,陵園大門處傳來聲音,附近一所小學的數百名孩子,在老師的帶領下,有秩序地行進到紀念碑周圍,好像在為烈士們默哀祈禱。青山綠水間,高高聳立的紀念碑就像屹立在后人心中的一座燈塔,鼓勵著人們奮勇前進。

在烈士陵園附近,有一座1995年復建而成的中型水庫——竹溝湖,碧水青山,如詩如畫,泛舟湖中可領略到“山如碧玉簪,水似綺羅帶”的意境。山水盡頭,有一個叫做鳳凰棚的小山村,竹樹環合,民風古樸,宛如遠離塵囂的世外桃源。竹溝湖邊還有駐馬店市海拔最高的自然村——黃石頭莊和頗具神秘色彩的黃狼溝神仙洞。游客們把到竹溝觀光旅游概括為“體味紅色之旅,感受自然風情”。竹溝鎮鎮長劉冬梅告訴記者:發展竹溝,就是要立足紅色資源,做大做活紅色旅游這塊蛋糕,在全省、全國叫響竹溝這一品牌,通過發展紅色旅游,造福竹溝的父老鄉親。

小山羊闖出大市場

竹溝鎮轄15個行政村,2.8萬人口,總面積185平方公里。隨著改革開放、市場經濟體制的逐步完善,竹溝人的市場經濟意識不斷增強,形成了“市場要啥,我就生產啥”的市場觀。竹溝鎮黨委、鎮政府為群眾提供各種商品市場走勢情況,使群眾由盲目生產轉變為按照市場需求科學生產。確山縣的半枝蓮、白花蛇舌草、金銀花等中藥材占全國市場的比重很大,銷路好的時候,竹溝鎮種植面積上萬畝;市場需求不旺,價格走勢低的時候,全鎮種植也有4000畝;近年來市場形勢有所好轉,種植面積也隨之擴大。

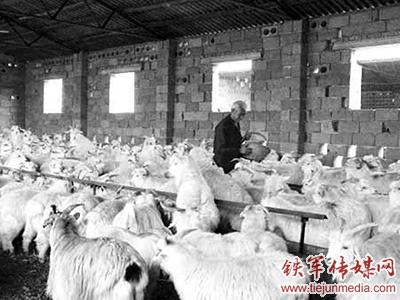

竹溝鎮黨委書記張保紅向記者介紹,如今從東北、西北往廣州販羊、梳羊絨,成了竹溝鎮經濟發展的一大支柱產業。人家都說竹溝人發了羊財,這話一點兒也不假,全鎮光從事販羊的群眾就有六七百人,梳羊絨的群眾達三四千人。為加快這個致富項目順利開展,鎮里還購置了梳絨機,新建了羊絨加工廠。每年立冬至次年三月,河北等地加工羊絨衫的客商,就在竹溝等著收羊絨。最先從事這項產業,同時也是做得最好的,是四棵樹村。2009年,四棵樹村被授予“河南省特色經濟發展示范村”。

村民在喂養羊

記者在劉冬梅鎮長的引領下,先后參觀了兩個大的山羊保養場,每個保養場存有山羊2000只,雇傭保養員十幾人。四棵樹村販羊從頭年的10月份一直持續到次年的5月份,從北方買來的羊要先在這里保養一段時間,刷刷絨、養養膘,然后再拉到廣州賣。全村建有20多個保養場,需要大量的人力,消耗大量的飼料,不但解決了勞動力閑置的問題,而且解決了秸稈的處理問題。全鎮的玉米、花生秸稈全部以每斤8分錢的價格賣給保養場作為飼料,本鎮的秸稈不夠用,還要到附近的鄉鎮收購。在保養場,記者見到了兩個身有殘疾的村民,一個正在喂羊,一個在打掃衛生。用他們自己的話來說,保養場包吃住,每月還有1000元的工資,這是做夢都沒有想到的好事。看著他們忙碌地工作著,臉上綻放出開心的笑容,我們都被感動了。現在四棵樹的能人們又有了新的打算,準備上肉類分割、冷凍項目,把羊產業進一步做大做強。真是“小山羊闖出大市場”!

如今的竹溝鎮,不但有販羊村,還有旅游村、中藥材村、養殖村等,基本形成了“一村一品”的產業格局。有著多年中藥材種植歷史、食用菌種植歷史和黑豬養殖歷史的竹溝鎮,還是河南省農業結構調整示范鄉鎮、河南省十大中藥材種植基地、確山有機黑豬生產基地。

有著紅色旅游資源優勢和自然風景優勢的竹溝鎮,先后獲得了中國歷史文化名鎮、特色旅游景觀名鎮、河南省十佳名鎮等殊榮。這些,為竹溝全面推進跨越崛起,打造“人文竹溝、文明竹溝、生態竹溝、富裕竹溝”奠定了堅實基礎,使竹溝走上了一條科學發展、良性循環、前景光明的道路。

老區發展新畫卷

走在竹溝鎮古樸厚重的延安街上,煥然一新的面貌讓記者眼前一亮,昔日的茅草土坯房,變成如今的連體別墅式樓房,崎嶇的泥土小路變成筆直寬闊的柏油馬路,整潔的街道縱橫交錯,臨街門面房整潔有序,市場活躍,商販云集。大沙河兩岸花香四溢的游園,紀念館展廳旁寬敞廣闊的練兵場,還有新復建的竹溝東寨門、寨墻,使這里成為集紅色旅游、生態旅游于一體的旅游基地,成為竹溝人民安居樂業的嶄新家園。

時光在一年年流逝,可關于激情和理想的紅色記憶卻絲毫沒有褪色。隨著歷史冊頁的不停翻動,竹溝在人們的記憶中歷久彌新,更加光彩奪目。70多年前抗戰時期竹溝的烽煙歲月屬于歷史,但竹溝的精神已作為一種文化產業被發揚光大,成為竹溝人民現在和將來永恒不變的信仰,成為竹溝人民發展奮斗的力量源泉。竹溝的面貌發生了翻天覆地的變化,特別是近三年來,全鎮工農業年總產值達到6.02億元,財政一般預算收入541萬元,農民人均純收入4157元,鎮域經濟連續五年以兩位數的速度遞增,集鎮面積也擴展了一倍。

看著一天比一天富裕的農民,竹溝鎮黨委、鎮政府審時度勢,不但要讓農民富錢袋,還要富腦袋。鎮黨委、鎮政府經常邀請省市農業、畜牧業方面的專家為農民講課,傳授種植、養殖技術;編印了通俗易懂的《竹溝鎮農民讀本》,向全鎮農民發放,以致富帶頭人的先進事跡鼓舞群眾創業致富,以發生在農民身邊的典型案例教育群眾知法守法。富起來的竹溝農民,眼光更長遠,精神更富有,開始關注教育竹溝的下一代。他們自發為村小學捐資建起了圖書室,購買了電腦和圖書,使村里的孩子不出村就能了解外面的世界。

離開竹溝,我乘車上了公路,而我的思緒卻依然在飛揚。望著眼前一望無際的田野,望著連片建設的開發區,我感慨萬千。今天,無數先烈和老一輩革命家的宿愿終于得以實現。在新的時代,竹溝人民繼承革命傳統,在邁向小康社會的征途上不甘落后。

愿竹溝的簧竹更加茂盛,愿竹溝人民在這塊美麗的土地上,描繪出更加美好的新畫卷!