1949年的秋天,一位年輕的詩人寫下了他人生最美的詩《花》,從重慶渣滓洞鐵窗流出后,被廣泛傳誦,上個(gè)世紀(jì)50年代曾被收入小學(xué)語文課本。詩的前兩段如下:

盛開著美麗的矯健的百花。

花是永生的啊!

在南京大學(xué)校史上,1949年底以前像白深富這樣為中國革命事業(yè)獻(xiàn)出寶貴生命的烈士有47位(包括有或有過南京大學(xué)學(xué)籍、在南京大學(xué)旁聽過課者、在南京大學(xué)任教或工作過的教職員),這個(gè)數(shù)字或許還會(huì)增加。根據(jù)南京大學(xué)現(xiàn)存可以稽查的烈士檔案,他們中有1位隸籍兩江師范學(xué)堂,6位隸籍南高師,11位隸籍國立東南大學(xué),5位隸籍私立金陵大學(xué),其中一位是金陵大學(xué)農(nóng)場的工人,24位隸籍國立中央大學(xué),其中一位是旁聽生;最年長者49歲,最少者才17歲,犧牲時(shí)平均年齡不到29歲;47位烈士分布于中國革命的各個(gè)階段,6人犧牲于大革命時(shí)期,17人犧牲于土地革命時(shí)期,9人犧牲于抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,16人犧牲于解放戰(zhàn)爭時(shí)期。47位烈士來自全國16個(gè)省市,他們中有35人是中國共產(chǎn)黨黨員,3位是中共黨員兼民主黨派人士,2位是青年團(tuán)員;3位女烈士,分別為呂國英、劉慧馨和胡南。

南京高等師范學(xué)校及其演變而成的東南大學(xué)與北京大學(xué)雙峰并峙;金陵大學(xué)是中國最好的教會(huì)大學(xué)之一,與美國紐約大學(xué)、康奈爾大學(xué)學(xué)分互認(rèn),國立中央大學(xué)則是全亞洲最頂尖的大學(xué)。國民政府成立不久,中國公學(xué)校長兼文理學(xué)院院長胡適在國立中央大學(xué)召開的一次全國教育會(huì)議上演講時(shí)說,“南高以穩(wěn)健保守自持,北大以激烈改革為事”,這一說法影響甚廣,穩(wěn)健保守似成為南高、東大的文化標(biāo)簽。“文化保守”的大學(xué)校園又何以走出如此之多的革命烈士?胡適所指穩(wěn)健保守是指學(xué)術(shù)風(fēng)氣,尤指反對“打倒孔家店”的學(xué)衡派,并不代表青年學(xué)子思想保守或守舊。南京大學(xué)百廿校史上從不缺少壯懷激烈的革命者,47位烈士舍生取義、可歌可泣的壯舉,是南京大學(xué)校史最鮮紅的底色。

南京大學(xué)一直有敢為天下先的求變求新文化傳承。100余年前,南高師校長郭秉文在全國高校中第一個(gè)創(chuàng)辦暑期學(xué)校,率先引入學(xué)分制、選課制,最早實(shí)行男女同校,最早創(chuàng)辦體育專修科,最早創(chuàng)辦商科大學(xué);南高師是中國最早傳播馬克思主義的高等學(xué)府。1919年,南高教員、馬克思主義教育理論家楊賢江,與李大釗、毛澤東、鄧中夏、惲代英等人一起參加了“少年中國學(xué)會(huì)”,并當(dāng)選為南京分會(huì)的書記。他曾說:“我的理想,在把全人類的生活,要都能夠有幸福,故不滿意于現(xiàn)代的財(cái)產(chǎn)制度。”一語道出了他投筆革命的思想動(dòng)因。1920年夏,南高教員、留美歸來的楊杏佛在南高首屆暑期學(xué)校作“馬克思傳略”和“馬克思學(xué)說與中國勞工問題”的演講,介紹馬克思的生平思想,探討從馬克思的理論中尋求解決中國勞工問題的路徑與方法。楊賢江、楊杏佛既是南高傳播馬克思主義思想的教員,也是沖鋒陷陣的革命戰(zhàn)士,他們以言傳身教在馬克思主義傳播史上留下了南大人最扎實(shí)的足印,在南京大學(xué)校園植入了最強(qiáng)的紅色文化的基因。

中國共產(chǎn)黨早期青年運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)人惲代英是南京大學(xué)進(jìn)步師生最直接最重要的思想引領(lǐng)者。1921年7月1—4日,惲代英在南京高師梅庵參加“少年中國學(xué)會(huì)”第二次年會(huì),曾擔(dān)任會(huì)議主席,圍繞會(huì)議宗旨及主義等問題展開了激烈的爭論,與鄧中夏、高君宇、劉仁靜等具有共產(chǎn)主義思想的知識(shí)分子主張,少年中國學(xué)會(huì)應(yīng)成為具有共同主義的學(xué)會(huì),這個(gè)主義就是馬克思主義。這是南高校園崇奉馬克思主義社團(tuán)組織最早的胚芽。1923年8月21日,在東南大學(xué)召開了中國社會(huì)主義青年團(tuán)第二次全國代表大會(huì),毛澤東代表中共中央親臨大會(huì)致辭,號(hào)召青年要與群眾接近,團(tuán)員要到群眾中間去,要關(guān)注民眾痛苦癥結(jié)之所在,從事腳踏實(shí)地的工作。8月23日上午,毛澤東繼續(xù)作報(bào)告,指出在當(dāng)時(shí)的歷史條件下,“中國人民處此外國資本帝國主義和國內(nèi)軍閥兩層壓迫之下。除國民革命外,無第二種方法可以解放出來”;社會(huì)主義青年團(tuán)應(yīng)該完全服從中國共產(chǎn)黨的指導(dǎo)。大會(huì)一致通過該報(bào)告。8 月25 日大會(huì)閉幕,毛澤東代表中共中央發(fā)表了演說。毛澤東同志全程參加了在國立東南大學(xué)召開的中國社會(huì)主義青年團(tuán)全國第二次代表大會(huì)。鄧中夏致開幕詞,瞿秋白受馬林委托代表共產(chǎn)國際、惲代英等代表地方出席會(huì)議。南高學(xué)生謝遠(yuǎn)定是出席社會(huì)主義青年團(tuán)第二次全國代表大會(huì)的29位代表之一。毛澤東、瞿秋白、鄧中夏、惲代英等多位中共領(lǐng)袖人物齊聚一所大學(xué)召開全國性的青年政治會(huì)議,在近代中國是不多見的。南京大學(xué)也成為20年代初期南方革命思想活躍的重鎮(zhèn)。會(huì)議最重要的決定,一是團(tuán)員可以和共產(chǎn)黨員一樣,以個(gè)人身份加入國民黨,二是接受中國共產(chǎn)黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線方針,在統(tǒng)戰(zhàn)政策方面與黨在思想上、行動(dòng)上完全一致。1925年2月21日,惲代英在《中國青年》第67期上,發(fā)表《東南大學(xué)的前途》一文,指出廣大學(xué)生應(yīng)該將注意力從關(guān)注郭秉文校長去職轉(zhuǎn)移到東南大學(xué)的前途問題上來,特別要關(guān)注東南大學(xué)學(xué)生以后在中國社會(huì)上,是否會(huì)發(fā)生比較好的影響。同期《中國青年》雜志有惲代英另外一篇指導(dǎo)青年學(xué)生思想方向的文章《糾正對于馬克思學(xué)說的一種誤解》,批評了部分青年“不了解中國共產(chǎn)黨引導(dǎo)被帝國主義壓迫的中國民眾,與世界先進(jìn)的無產(chǎn)階級合作,這恰恰適合于馬克思所指示的途徑”。同年4月18日,惲代英在《中國青年》第75期發(fā)表《再論東大問題》,號(hào)召廣大學(xué)生團(tuán)結(jié)聯(lián)合起來,為自己的利益而斗爭。1925 年7 月19 日晚,惲代英在東南大學(xué)禮堂作“五卅運(yùn)動(dòng)”演講,指出“凡屬專以政治、經(jīng)濟(jì)、文化、侵略壓迫、欺騙中國人民的帝國主義者,我們一定要排斥他們出中國;我們要達(dá)到真正的平等自由,就只有赤化的流血革命方能成功。”演講歷時(shí)兩個(gè)半小時(shí),“聽者擠滿禮堂”,贏得廣大青年學(xué)生的同情與熱烈鼓掌。

惲代英

南京高師學(xué)生謝遠(yuǎn)定烈士在武昌中華大學(xué)附屬中學(xué)讀書時(shí),惲代英既是他的學(xué)長,也是他的老師,1919年1月17日,惲代英與謝遠(yuǎn)定等3人談話說:“善人宜有才干,則有用于世。宜能助人,則有益于人。不然,皆所謂毫無用處也。”1919年10月,謝遠(yuǎn)定在惲代英的影響下,在中華大學(xué)啟智圖書室成立了“健學(xué)會(huì)”,開啟了邁向進(jìn)步與革命的步伐;吳肅烈士到南高后,結(jié)識(shí)鄧中夏和惲代英,并在他們的影響下加入了“少年中國學(xué)會(huì)”,吳肅成為南京地區(qū)最早的馬克思主義傳播者之一。國立東南大學(xué)學(xué)生宛希儼烈士早在武昌啟黃中學(xué)讀書時(shí),就在惲代英的指導(dǎo)下,開展新文化運(yùn)動(dòng),經(jīng)常聆聽惲代英演講,得到過惲代英贈(zèng)送的《共產(chǎn)主義ABC》等進(jìn)步書刊。1920年,17歲的宛希儼受惲代英的影響,在啟黃中學(xué)成立“人社”。宛希儼的同學(xué),國立東南大學(xué)體育系學(xué)生吳致民烈士與其在啟黃中學(xué)時(shí)一起加入惲代英組織的“互助社”,接受社會(huì)主義思想的熏陶。國立中央大學(xué)學(xué)生曹壯父烈士在武昌中華大學(xué)讀預(yù)科時(shí),與惲代英、蕭楚女是同學(xué),受他們的影響甚大,曹壯父也通過惲代英、蕭楚女閱讀了大量的進(jìn)步書刊,逐步確立起革命的理想。1921年10月23日,惲代英在重慶聯(lián)立中學(xué),演講馬克思主義,白深富后來在聯(lián)中讀書,受到進(jìn)步思想的感染,惲代英宣傳革命文化對后來者產(chǎn)生了潛移默化的影響。國立東南大學(xué)數(shù)理系學(xué)生黃祥賓烈士與惲代英是同鄉(xiāng),都是江蘇武進(jìn)人。惲代英在無錫開展革命活動(dòng)時(shí),黃祥賓認(rèn)識(shí)了來自家鄉(xiāng)的革命先驅(qū)。惲代英自此成為黃祥賓革命路上的領(lǐng)路人。鄧中夏、惲代英等中共早期領(lǐng)導(dǎo)人的思想引領(lǐng),引發(fā)了東南大學(xué)校園內(nèi)不同思想的交鋒。1922年,楊杏佛在東南大學(xué)作“馬克思主義和階級斗爭”以及“論馬克思的剩余價(jià)值”的演講。1925年,孫中山先生逝世后,中共南京支部負(fù)責(zé)人宛希儼在南京秀山公園組織了追悼孫中山先生的萬人大會(huì),惲代英、蕭楚女在會(huì)上發(fā)表演講,國立東南大學(xué)物理系學(xué)生烈士齊國慶、數(shù)學(xué)系學(xué)生烈士顧衡深受感染,思想觸動(dòng)很大,他們最終走上革命的道路。國立中央大學(xué)航空系學(xué)生趙壽先烈士,曾就讀于揚(yáng)州中學(xué)。1925年5月,惲代英曾在揚(yáng)州中學(xué)的前身江蘇省立第八中學(xué)和江蘇第五師范學(xué)校作“師范生與飯碗問題”的演講,教育青年學(xué)生不應(yīng)該為個(gè)人出路讀書,應(yīng)該為革命、為救國讀書,并介紹該校學(xué)生曹起潽加入中國共產(chǎn)黨。惲代英在揚(yáng)州中學(xué)播下的紅色種子在趙壽先烈士身上發(fā)芽開花,趙壽先早年在中學(xué)時(shí)代接觸到的進(jìn)步思潮奠定了他后來投身革命的思想基礎(chǔ)。

以惲代英為代表的中共早期領(lǐng)導(dǎo)人通過宣傳、演講、結(jié)社等形式,把馬克思主義帶進(jìn)講壇,攜入課堂,走向進(jìn)步青年的靈魂深處,武裝了一批南大青年學(xué)子,成為他們批判現(xiàn)實(shí)、刺向黑暗的武器,鑄就了他們的高遠(yuǎn)理想、無畏氣概和犧牲小我成全大我的奉獻(xiàn)精神。

國立東南大學(xué)學(xué)生文化震烈士早在家鄉(xiāng)時(shí),參加“少年貴州會(huì)”,接受了“以犧牲小我之觀念,明合群報(bào)國之大義”的思想。國立中央大學(xué)物理系學(xué)生程履繹烈士說:“我們所以困苦,就是把‘我’看得太重,須從‘小我’的圈子里解放出來,丟開自己來看自己,須在‘大我’‘小我’之間有所抉擇,才能在生死之際非常坦然”。曾經(jīng)組織“四一”學(xué)生游行的國立中央大學(xué)學(xué)生成貽賓烈士在其《人生之原理讀書報(bào)告》中說:“人生的理想何在?人生的理想即為社會(huì)服務(wù)。”烈士們關(guān)注的不是個(gè)人“小我”,而是國家民族之“大我”,他們明白,個(gè)人的前途命運(yùn)是和國家的前途命運(yùn)緊密聯(lián)系的。國家有希望,個(gè)人才有希望。為了國家“大我”,他們勇于犧牲“小我”。國立東南大學(xué)學(xué)生成律烈士在遺言中囑咐家人:用他名下的家產(chǎn)“每年資助兩名學(xué)生(一男一女)學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè);父母百年后,家產(chǎn)交出公管,妥為分配,每年送農(nóng)科大學(xué)(東大或湖南大學(xué))學(xué)生兩名(一男一女),以成吾志。”這種公而忘我,公而忘私正是中國共產(chǎn)黨人革命初心的寫照。

從南大校園走出的革命烈士中,楊賢江是南京高師教職員,也是杰出青年運(yùn)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)人,馬克思主義教育理論家。他與惲代英同年生(1895),同年死(1931),為傳播新思想、新文化和馬克思主義獻(xiàn)出了自己的生命。1918年5月29日,惲代英致函楊賢江,介紹以“群策群力,自助助人”為宗旨的互助社,言助人的五種理由,其中第五點(diǎn)說:“自助而不助人,不肖者無從自拔而就我,顧言自助即助人者,不盡然也。又就其就業(yè)經(jīng)驗(yàn),可知自由研究(閱課外書報(bào))、自由練習(xí)(作課外事業(yè))以補(bǔ)學(xué)校書本教育所不及之必要,又可知學(xué)生自動(dòng)庶幾易與外界適應(yīng)之必要,又可知學(xué)生與社會(huì)須常接觸,免方底圓蓋之必要。”這封信對楊賢江從事青年工作產(chǎn)生了影響。1923年11月,身為《學(xué)生雜志》主編的楊賢江就“關(guān)于學(xué)生參加政黨問題”,邀請惲代英答學(xué)生問,引導(dǎo)青年學(xué)生積極參加革命政黨。楊賢江后來成為惲代英革命事業(yè)的同路人。惲代英、楊賢江成為“少年中國學(xué)會(huì)”的骨干成員,矢志“求中華民族獨(dú)立,到青年中去”,一道與“少年中國學(xué)會(huì)”國家主義派展開爭辯,聯(lián)合撰文反對基督教運(yùn)動(dòng),一道出任中國濟(jì)難會(huì)宣傳工作,一道出任國民黨上海市特別黨部執(zhí)行委員與國民黨中央青年委員會(huì)顧問。

無論是求學(xué)少年,還是工作職員,惲代英之于南大革命烈士的思想影響班班可考。惲代英是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)知識(shí)青年走向革命的杰出代表。南京大學(xué)進(jìn)步師生投身求民族獨(dú)立、國家富強(qiáng)、人民自由的革命歷程,也是自覺接受中國共產(chǎn)黨引領(lǐng)與指導(dǎo)的光輝歷程。

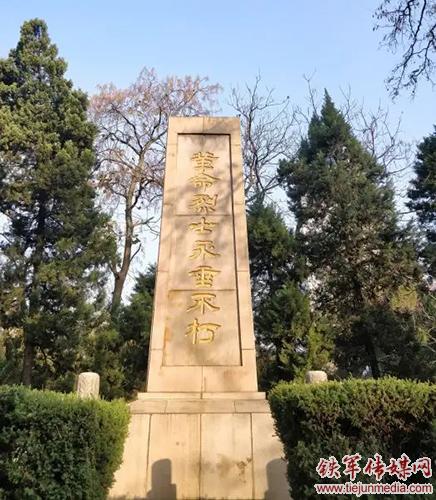

1982年80周年校慶前夕,南京大學(xué)在鼓樓校區(qū)大禮堂西北側(cè)豎立了一塊巍峨莊嚴(yán)的革命烈士紀(jì)念碑(見下圖),紀(jì)念南京大學(xué)所有為中國革命和社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)犧牲的烈士,碑身背面有3塊石板,鐫刻了以下諸位烈士的英名事略,他們是謝遠(yuǎn)定、吳肅、宛希儼、吳光田、成律、梁永、鐘天樾、文化震、劉崇民、齊國慶、王崇典、黃祥賓、陳景星、趙壽先、石璞、李林泮、陳朝海、孫明忠、程履繹、成貽賓、陳萬里,其中陳萬里烈士是新中國成立以后1952年為救火而壯烈犧牲的;1987年85周年校慶時(shí),南京大學(xué)在原金陵大學(xué)圖書館北側(cè)建立了“五二○紀(jì)念亭”,由無產(chǎn)階級革命家、中顧委委員江渭清同志題名,以紀(jì)念1947年中央大學(xué)學(xué)生發(fā)起的“反內(nèi)戰(zhàn)、反饑餓、反壓迫”“五二○”運(yùn)動(dòng)。紀(jì)念碑和紀(jì)念亭以建筑語言在天地之間寫下了烈士的偉大與不朽,但這種集體性敘事不能充分展現(xiàn)每一位烈士生命個(gè)體之燦爛輝煌。改革開放后,南京大學(xué)校慶逢“十”的大年,都會(huì)編修校史,但由于校史的書寫習(xí)慣和校史研究的興奮點(diǎn)的關(guān)系,一所大學(xué)犧牲的烈士被關(guān)注的程度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。2002年,南京大學(xué)百年校慶,華彬清、錢樹柏兩位前輩主編出版了《南京大學(xué)共產(chǎn)黨人(1922年9月—1949年4月)》(南京大學(xué)出版社2002年5月版)一書,共分三編,其中中編為“南京大學(xué)革命烈士傳略”,此為研究和傳播南大革命烈士群體之濫觴。

革命的時(shí)代漸漸遠(yuǎn)去,烈士的精神依然在我們這個(gè)時(shí)代的上空飄蕩。當(dāng)我們重溫他們的革命理想和英雄事跡,宛如看見在校園漫步,在教室聽課,在宿舍看書,在食堂用餐的你、我、他,仿佛他們從沒有離開過自己的校園一樣,一如白深富先烈詩中所說的“, 一朵花凋謝了,但是更多的花將要開放,因?yàn)樗炎兂?/span>下一代的種子。花是永生的!”

花是永生的。

47位南大英烈是神州大地上為祖國盛開的絢麗血紅之花!

(本文為《南大英烈》一書的序,該書即將由南京大學(xué)出版社出版)