緊鄰縣城的射陽縣經濟開發區張網村,過去環境臟、亂、差,行人幾乎都是掩鼻過。縣委、縣政府根據江蘇省和鹽城市的號召,在全縣開展環境大整治。張網村黨總支書記吳蘇雯不搞花架子,不走過場,在落實上使力氣,在細節上下功夫,帶領全村村民改“三缸”(“水缸”、“魚缸”、“糞缸”),被傳為佳話。如今的張網村,呈現出河暢、水清、岸綠、景美的和諧鄉村畫卷。前不久,被開發區評為“環境保護先進單位”。

改“水缸”:清凌凌的河水繞小村

張網村是遠近聞名的水村,村內有59 條河流,水的用處大,人人皆知,人們形容這些河流是村里的“水缸”。但在過去相當長的一段時間內,由于缺少管理,很多居民隨意往河里傾倒污水和垃圾,致使河水富營養化,水花生瘋長,清水河變成了污水河。環境整治中,村里盡管聲勢很大,轟轟烈烈,但流于形式的居多。全村50 多條河,宣布了近10 個河長。九龍治水治不得了水,有的推諉責任,說自己負責的河面原來是干凈的,是別的河道污水流入的結果。這引起了吳蘇雯的深思:落實上級指示和要求,不能大而化之,一定要在過細上下功夫。她主動擔起了“河長”的重擔,通過招投標,將全村的河道清理和管理交由一人全權負責。

吳蘇雯當“河長”,治“水缸”,不是掛名當甩手掌柜,而是經常檢查督促,幫助管水者解決遇到的難題。張網村5 組,有兄弟兩人,常年在住地臨河里養鵝鴨,多時達五六十只,糞便不僅污染河水,發洪水時圍網還影響泄洪。對此村民很有意見。河道管理者也曾上門勸告,卻被兄弟倆轟了出來:“我們養了多年鵝鴨,不養吃什么?再來啰嗦,就把你的腿往斷里打!”面對這個“釘子戶”,吳蘇雯迎難而上,一次又一次地上門做工作,講污水的危害,講河清的好處,講“水缸”的重要。道理講清了,還要解決兄弟倆的生計問題。她到縣城聯系相關單位,讓兄弟倆在農忙之余前往打工,有了固定收入,兄弟倆很快將鵝鴨處理掉,從而保證了家門前河水的清潔。

對河清感受最深的當數種田大戶周進偉,他承包了張網村流轉的1000 余畝土地,種植水稻,過去由于河水污染,水稻產量不高,收益也上不去。如今河水變清了,灌溉有利于水稻的生長,今年畝產增加300 多斤。他高興地說:“還是環境整治好啊,張網村的水成了咱的幸福水!”

改“魚缸”:水清魚躍好“張網”

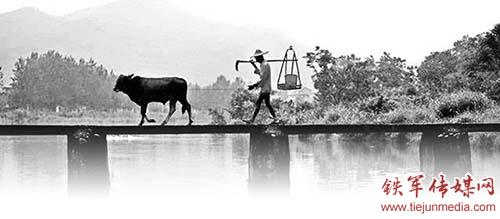

解放初期,張網這地方水多魚多,水清魚躍,“水缸”成了“魚缸”,村里漁民較多,他們只要張開網就能捕到魚,所以村名干脆就叫“張網”。

自打環境整治,村里的河水變清了,可魚兒卻少了。有不少城里人節假日興致勃勃地來張網垂釣,釣了半天,卻不見魚兒上鉤,原來是魚少了,甚至沒了。那情景真像一首古詩中說的,“可憐大地魚蝦盡,猶有垂竿老釣翁”。按說水清應該魚躍,魚兒哪去了呢?吳蘇雯在調查中發現,魚蝦都被人取走了。一是摸,村里有不少摸魚專業戶,他們是徒手摸魚的行家里手。二是電,村里有人用電器麻魚,這玩藝兒厲害,一通電大魚小蝦一齊昏沉沉地浮了上來,翻著白肚兒,讓取魚人取個干凈,這簡直是讓魚蝦斷子絕孫。三是用地籠捕。魚蝦進了地籠,休想出來。學過水產的吳蘇雯知道,魚蝦對水質有凈化作用,沒了魚蝦,河清也不能長久保持。在她的堅持下,村兩委做出決定:一律取消電麻和地籠取魚,不準摸魚和垂釣,村里還派出專人巡查,一經發現,立即禁止。

村里有個姓袁的老漢,已經60 多歲,靠地籠捕魚為生,至今已有30 多年。他說不讓地籠捕魚,不是斷了我的生計嗎?吳蘇雯想想也是,對捕魚戶不能一禁了之,還要解決他們的生計問題。在她的協調下,袁老漢將地籠賣給村里的養魚專業戶,獲得了數千元的收益,減少了損失。根據其有捕魚的一技之長,每當養魚戶需取魚的時候,介紹其當幫手,增加收入。此外,村里村外有零工可做時,吳蘇雯在袁老漢身體允許的情況下,介紹其打零工。有了收入,袁老漢不再捕魚了,還動員其他捕魚者放棄舊業,配合村里的環境治理。經過休漁,夏季張網村水清魚躍的情景重現,“水缸”又成了“魚缸”,不少人感嘆:如今只要張開網就能捕到魚,張網村名副其實了!

改“糞缸”:有錢花在刀刃上

“糞缸”又臭又臟,許多人避之不及,尤其是女孩子。可女支書吳蘇雯卻對村里的“糞缸”傾注心力,及時解決問題。

以往,張網村和其他村一樣,農民使用的是旱廁,即露天糞池,臭氣熏天,夏天如廁,還要帶上蚊香或驅蚊劑,很不方便。“廁所革命”的風暴席卷農村,縣里巨額投資,讓全縣的旱廁改為水沖廁。

水沖廁好是好,可吳蘇雯卻發現,村里的水廁使用率不高,一半還不到,這是為啥?原來村里的自來水管網因使用時間較長,老化嚴重,致使水流失。村民連生活用水都困難,更談不上用自來水沖廁了。有的上完廁所舀河水沖廁,時間一長,嫌舀河水沖廁麻煩,再加擔心用自來水花費大,于是干脆不用水廁,在廁所旁用木頭制一個小小的坐便凳,恢復了老樣子。

吳蘇雯深知,小廁所整改,是惠民大事情,所以要花“大心思”。她主持召開村兩委會,最終形成了3個決定:一是更新坐便器,村里拿出多年的積累,給每戶安裝了一臺節水坐便器;二是更換全村自來水管網。吳蘇雯上門與縣水務公司聯系,且舍得投入,將自來水管網全部換上新產品,并安裝到每戶廁所,保證流水暢通,方便沖廁。三是建立一支專職保潔隊伍,保證垃圾日產日清。投入20 多萬元,買了一輛保潔運輸車,定期清理垃圾和糞污,尤其是糞污,專程運到縣糞污處理中心,變廢為寶。三管齊下,全村改廁使用率達百分之百。雖然投入較大,但吳蘇雯卻一點不心疼。她說:“錢要用在刀刃上,惠民不能省錢!”