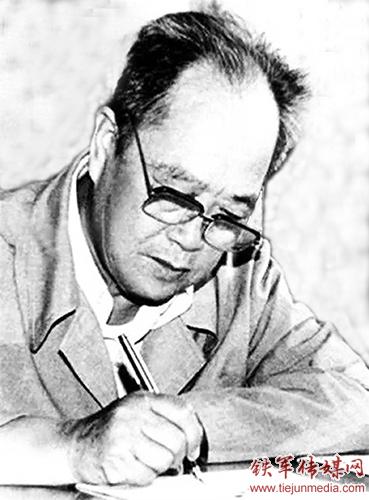

作家吳強

某年,曾到臨沂,盤桓數日,看了不少展覽,去了諸多地方,遙望了王羲之的墨池,沿著枋河行走,還去看了沂蒙紅嫂的院落,聽了臨沂黨校柴鷗林教授講解沂蒙精神,但縈繞心頭的,仍舊是當年孟良崮戰役的千鈞一發出奇制勝,耳邊回響的還是少兒時代在村子里看露天電影《紅日》插曲的旋律《誰不說俺家鄉好》,還有吳強的長篇小說《紅日》與當年的張靈甫之死。

1947 年5 月13 日至16 日,華東野戰軍在陳毅、粟裕指揮下,3 天之內,兵貴神速,于臨沂孟良崮進行了一場山地運動殲滅戰,全殲國民黨所謂“五大主力之首”的張靈甫整編第七十四師,一舉扭轉華東戰局,成為當時牽動朝野的一大新聞。話說1947 年3 月,國民黨實施“黃河戰略”,所謂重點進攻,目標就是陜北與山東。3 月19 日胡宗南部占領延安,毛澤東等轉戰陜北,繼而是保衛延安,彭德懷等指揮西北野戰軍粉碎胡宗南的一時囂張,扭轉西北戰局。山東方向,國民黨軍兵力有24 個整編師,總計45.5 萬人,華野共9 個縱隊和1 個特種兵縱隊,總計27 萬人。5 月3 日,華野電報中央,準備派3 個縱隊即第一、六、七縱分兵南下。5 月4 日,毛澤東復電華野:“敵軍密集不好打,忍耐待機,處置甚妥。只要有耐心,總有殲敵機會。”簡短回電,毛澤東諄諄強調“忍耐”“耐心”。5 月6 日,毛澤東再次電告華野:“第一不要性急,第二不要分兵,只要主力在手,總有殲敵機會。”5 月10 日,國民黨軍判斷華野“攻勢疲憊”,湯恩伯發布命令,以張靈甫第七十四師、黃百韜第二十五師為主攻,限令12 日直取華野總部所在地坦埠。其中,第七十四師居中,稍稍突出,第二十五師居左,李天霞第八十三師居右。

粟裕認為國民黨軍中間突破,直攻華野總部,雖然來勢兇猛,總體上華野處于劣勢,但七十四師正在華野正面,不需過多調整即可在局部對七十四師形成5∶1 的兵力優勢。粟裕決定采用“猛虎掏心”之法,出其不意,打掉第七十四師,即以陶勇和許世友的第四、第九兩個縱隊正面攻擊;以葉飛的第一縱隊插入第七十四師左翼,切斷七十四師與二十五師的聯系,阻擊李振第六十五師,從左側后攻擊第七十四師;以王建安的第八縱隊插入第七十四師右翼,切斷其與第八十三師的聯系,從右側后進行攻擊;隱蔽在魯南的王必成江渭清第六縱隊,晝夜飛兵急馳130 公里山路,北上襲占垛莊,堵敵南逃,完成合圍。陳毅斬釘截鐵地說:“我們就是要有從百萬軍中取上將首級的氣概!”粟裕則命令各縱隊“寧可放走黃百韜二十五師全部,不能放走七十四師一個連”。

華野與第七十四師一直是死敵,漣水之戰,張靈甫占了便宜,華野上下對該敵早有滅此朝食的強烈想法。在蘇北之時,粟裕曾兩次考慮圍殲第七十四師而未果。張靈甫突進輕敵,志驕氣傲,粟裕把他從國民黨軍進攻集團中“剜”出來釘在孟良崮,已經是第三次了。有人說張靈甫棄路上山,犯兵家大忌,否則可以突圍逃生。葉飛則認為,第七十四師上山出乎粟裕預料,干擾了粟裕的原定部署,第七十四師因此才得以多支撐兩天,否則按原定計劃,華野將運動中沒有防御陣地的第七十四師壓在孟良崮以北山谷下切割分段,居高臨下沖擊圍殲,最多不會超過5 小時。

5 月12 日,毛澤東致電華野:“敵五軍、十一師、七十四師均已前進。你們須聚精會神選擇比較好打之一路,不失時機發起殲擊。究打何路最好,由你們當機決策,立付施行,我們不遙制。”5 月13 日,粟裕決心集中主力殲滅第七十四師,14 日華野全線發起總攻。當日,毛澤東致電華野:“殲擊七十四師極為正確。”一夜之間,華野5 個縱隊像洶涌的怒濤一樣將第七十四師淹沒在重重圍困之中,而在外圍,國民黨軍又以10個整編師(軍)包圍華野,孟良崮戰場上呈現出不同尋常的危險態勢。若華野不能在預定的短時間內殲滅第七十四師,則有被國民黨軍圍殲的巨大危險。15 日13 時,華野各部下定最大決心,從四面八方向七十四師展開潮水般猛烈壓縮攻擊,彼此對決,血雨腥風,戰況十分慘烈。總攻時刻,為快速應變,粟裕命令前方各縱隊統一由葉飛指揮。16 日18 時許,華野六縱終于攻克大崮頂,擊斃張靈甫。經3 天激戰,華野全殲張靈甫第七十四師和李天霞第八十三師一個團,共計3.2 萬人。5 月17 日,毛澤東特發賀電:“殲滅七十四師,付出代價較多,但意義極大。”孟良崮戰役,粟裕以中央突破對敵之中央突破,以攻對攻,選擇第七十四師祭旗,大出敵軍所料,最終出奇制勝,震動全國。新華社特發表評論《祝蒙陰大捷》,予以激勵褒揚。

這是華東野戰軍在孟良崮戰役中順著山路插入敵人縱深

有一個叫汪大同者,是當時華野六縱王必成江渭清部隊中的一員,他親歷了漣水戰役、萊蕪戰役、孟良崮戰役,產生了創作沖動。他經過多年構思,反復琢磨,終于寫出了反映這一系列戰役的長篇小說,最初名字叫《最高峰》,最后還是確定喚做《紅日》。此汪大同,就是后來大名鼎鼎的作家吳強。

原名汪大同的吳強,出生于1910 年的江蘇漣水。其父汪玉琪粗通文墨,開辦過同茂草廠,當過槽坊雇員,以微薄的收入維系9 口之家。吳強聰穎好學,小學畢業后又考入離家百里的灌云縣板浦鎮上的江蘇省立第八師范,時在1924年。省立八師發生學潮,吳強涉入其中,被校方除名。回到高溝,吳強不得不跟隨祖父在鎮上東大街涌泉槽坊當學徒。站了一年多柜臺后,吳強又到淮陰清江中學補習英語、數學,借來宗兄汪藻香的初中畢業證,考入江蘇省立淮安中學。但吳強高中尚未畢業,又因參加反對江蘇省教育廳長周佛海的學潮而被迫離開淮安中學,來到灌云響水口中心小學當了一年多的教師,又因故被辭退再回到高溝小學謀生。時隔不久,吳強只身到上海滬西私立正風中學讀高三,兩年后又考取無錫省立教育學院民眾教育系。

不安分的吳強在少年時代就熱愛文學,對《西游記》《三國演義》《水滸傳》《三俠五義》等愛不釋手。在淮安中學,他曾寫下“楚城有客不勝愁,點點楊花撲小樓。夢里潺潺慈母淚,小船迷水下揚州”的詩句,他還和同學們湊錢從上海郵購《阿Q正傳》《滅亡》《反正前后》等書籍傳閱,創辦油印刊物《狂風》。在上海正風中學,吳強成為蒲風主持的“新詩歌會”和葉紫、陳企霞主持的“無名文藝社”成員。1933 年2 月,他參加中國左翼作家聯盟。1935 年9 月,吳強在陳望道主辦的《太白》雜志發表短篇小說處女作《電報桿》,同年以短篇小說《苦臉》獲《大晚報》征文獎。1936 年初,吳強考入國立河南大學。就讀河南大學期間,吳強還兼任一家小學的校長和《河南晚報》副刊編輯。他以吳薔、葉如桐等筆名在《大公報》和茅盾主編的《文藝陣地》上發表短篇小說《激流下》與散文《夜行》等。1937 年,吳強與王闌西、姚雪垠一起創辦《風雨周刊》。汴京兩載,吳強曾如此回憶道:“這段時間,作品寫得不算多,但在我的人生和文學創作道路上,卻是一個重要的里程,生活使我對人對社會有了進一步的了解和認識。”

抗戰爆發后,吳強投筆從戎。1938 年8 月15 日,他在皖南涇縣云嶺村參加新四軍,兩個月后加入中國共產黨。在戰火紛飛的年代,吳強用手中的筆反映部隊和根據地的火熱生活,寫下了獨幕劇《一條戰線》《激變》《皖南一家》等作品,創作了《葉家集》《小馬投軍》等中短篇小說。獨幕劇《皖南一家》的創作,他得到了在武漢參軍的女大學生尹卜甄的有力幫助。最終,吳強做通前妻孟氏的工作,兩人解除了包辦婚姻,吳強與尹卜甄結為夫妻。

解放戰爭期間,作為華東野戰軍六縱宣教部部長的吳強,親歷了第二次漣水戰役與萊蕪、孟良崮、淮海、渡江等著名戰役。1947 年5 月17 日,亦即孟良崮戰役勝利結束的第二天上午,吳強在駐地的村口,親眼目睹了張靈甫這位夢想“立馬沂蒙第一峰”的“天之驕子”“常勝將軍”,最終躺在一塊門板上被解放軍戰士從山上抬下來的情景,從此,他萌生了要把從漣水戰役到張靈甫死于孟良崮這個“情節和人物都很貫串的故事”編織起來寫出一部長篇小說的強烈愿望。

1949 年7 月,吳強作為華東野戰軍葉飛、韋國清第十兵團的宣教部長南征福建,進駐廈門,工作之余,他開始構思小說。上世紀50 年代初,吳強完成了8 萬余字的《紅日》故事梗概和人物簡表,爾后在南京、杭州等地潛心創作。江渭清、王必成等也不時給予勉勵,提出意見。1957 年4 月,經解放軍總政治部文化部審定,《紅日》被列為《解放軍文藝》叢書,同年7 月,由中國青年出版社出版發行。1961 年,《紅日》先后被譯成英、法、俄、日、德等十多種文字在國外出版發行。十年癲狂歲月,吳強遭受挫折,曾到奉賢農場擔水澆菜,去市文聯下屬的印刷廠糊過信封,到上海外輪碼頭當過裝卸工。盡管如此,他稍有空暇仍在撰寫小說《堡壘》。1978 年,吳強被平反昭雪,又找回被抄走的《堡壘》上部殘稿,補寫散佚文字,40 萬字的《堡壘》上部終在歷盡20 年厄難后得以完成。此間,吳強還創作了大型話劇《黃橋決戰》,于黃橋決戰勝利40 周年之際在南京公演。1990 年的清明剛過,吳強從美國探親歸來,4 月10 日,吳強病逝,得年80 歲。

小說《紅日》中有后來犧牲的團長劉勝懷疑新分來的團政委陳堅是知識分子的細節。他跟軍長沈振新發牢騷道:“知識分子!嘴上說的好聽,做的又是一樣!……總歸我們這些大老粗、土包子跟他們搞不來!”而軍長沈振新則這樣反問他:“什么大老粗大老細?什么土包子洋包子?什么我們他們?搞不來,為什么搞不來?……你說知識分子干部有缺點,難搞,你和我一樣,是農民出身的,你不想想我們自己有沒有缺點?人家怕不怕我們難搞呀?”《紅日》寫華野六縱大軍過河之時,軍長沈振新因木排散掉落水,喝了一肚子渾黃河水的細節。寫國民黨軍整編七十四師師長張靈甫登上孟良崮,“立馬沂蒙第一峰”,勝券在握、不可一世,用手杖指畫著四周的山頭說:“要實現第一個方案,徹底地毀滅他們!解決山東戰局!”

《紅日》里還有不少人物,如陳毅、粟裕,如陳誠、李仙洲等,都使用了真名實姓。軍長沈振新、副軍長梁波雖是化名,但也有人物原型的依據,有王必成、皮定均等開國中將的影子。在《紅日》之前,當代文學中還沒有一部長篇小說以如此高級別的指揮官作為主人公。小說圍繞戰爭塑造了立體的軍人群像,從軍長沈振新、團長劉勝、連長石東根,等等等等,每個形象都生動可感,對人物性格的刻畫也尤見功力。

《紅日》中不乏對愛情大量的描寫。如同在《林海雪原》里少劍波和白茹的愛情描寫一樣,《紅日》里軍長沈振新的妻子黎青對丈夫的理解與照料、她從后方捎給丈夫那封動人的長信,華靜對副軍長梁波心生暗戀。小說中還有對沈振新妻子黎青心理活動的描寫:“她所長久遺憾的事情,是沈振新這個人,愛是十二分地愛她,就是和她沒有心談。打仗的時候兩個人不在一起,那不用說。戰斗結束,比打仗的時候還要緊張,成天成夜開會,忙著工作。有一點空,又要下棋、打撲克玩,也沒有什么話和她談談。她甚至感到這是和一個高級干部結婚的無法解除的苦惱。有時候,她竟懷疑工農出身的干部,尤其是工農出身的高級干部,是不是真的懂得愛情。”這樣的問題提出,還是很有一番勇氣呢。

吳強為這部長篇小說曾取名《最高峰》,但總覺得不夠理想。一天早上,他醒來一睜眼看見房間灑滿陽光,朝窗外一看,一輪紅日金光閃閃。吳強馬上聯想到,華野向七十四師發起總攻時,也是旭日初升時刻。戰士們在紅日照耀下,登上孟良崮山頭,插上了勝利的紅旗,書名《紅日》由此而來,也最終成為紅色經典“三紅一創青山保林”中的耀眼之作。