李一氓,人稱氓公,德才兩美,國士無雙。他是文化名人,黨內才子,革命一生,多有建樹,面冷心熱,有口皆碑。官只副部,但聲名藉盛,聞于朝野,新友故知,一體推重,權貴百姓,同聲稱好。1990年,米壽仙逝,遺愛至今,思念不衰,聲譽日隆,足見他的政治人格和人品精神已經活于人心,留香青史了。在當今干部隊伍中貪圖享樂、奢靡成風的情勢下,重溫和紀念李一氓的政治人格,有著積極的現實意義。

李一氓的政治人格,是一個老共產黨人的政治良心,是其人品精神和學識才華,在政治生涯中的自然流露和體現。他滿腹經綸,見識迥出常流,自然能洞察政壇浮云迷霧,而得其真相,盡得“不畏浮云遮望眼,只緣身在最高層”的灑脫。他“富貴不能淫,貧賤不能移,威武不能屈”,冷對外界誘惑和壓力,秉持良心和正義而有歷史的擔當;“茍利國家生死以,豈因禍福避趨之”,只要有利國家和大局,無論個人生死禍福,皆在所不辭。因此,李一氓的政治人格,簡言之,就是一個“真”字:率真求真知,真誠服真理,認真承擔當。真,乃百善之源;能真,自可行善成美,立德為公。下面謹就“真”字的一體五面—真、善、美、德、公,敷衍成文,尚祈方家指正。

李一氓

真:以率真之心追求真理,服膺真理,信仰堅定,百折不撓

1921年暑假,為探求救國救民的真理,李一氓自成都到上海讀書,先浦東中學,后大同、滬江、東吳大學,在龐雜的社會思潮中,獨具慧眼地選擇了馬克思主義。1925年五卅運動之后,李一氓由李碩勛、何成湘介紹,加入中國共產黨。此后,直接參加了1926年、1927年的大革命和南昌起義。由于政治堅定,才華出眾,北伐時,李一氓即先后擔任了國民革命軍總政治部宣傳科長、秘書,親身參加了攻打武昌的戰役;在南昌起義中任參謀團秘書長。起義失敗后,在黨的安排下,他又去上海秘密從事更艱險的地下保衛工作,同時兼做文化工作。當時他常常載著黨中央的領導同志,在他駕駛的小汽車里面開會。他還和趙毅敏、趙一曼以及自己的家屬,組成臨時家庭,掩護中共中央召集的一次全國蘇維埃代表大會。這個時期,他巧妙地同敵人周旋,為轉移、保存黨的重要力量做出了貢獻。在此期間,他還是中共文化工作委員會的成員,從事馬克思主義著作的翻譯和馬克思主義的啟蒙,出版過《新俄詩選》《馬克思和恩格斯合傳》《馬克思論文選譯》,并參與進步雜志的編輯和寫作,如《流沙》《日出旬刊》《巴爾底山》等。

1932年,李一氓奉命去江西瑞金中央革命根據地,任國家保衛局執行部長,兼任《紅色中華》編輯。在幾次反圍剿中,他歷盡千辛萬苦,為鞏固中央革命根據地做出了優異成績。爾后,他參加長征,并撰紀實長文《從金沙江到大渡河》。1935年10月,到達陜北后不久,李一氓擔任毛澤東秘書,之后,任陜甘省委、陜甘寧省委宣傳部長,并親自帶兵籌集糧食,建立黨的基層組織。1936年西安事變后,李一氓被委派為毛澤東的私人代表,回成都去做劉湘的統戰工作。

1937年7月,抗日戰爭爆發后,李一氓受黨的委派,協助葉挺組建新四軍,并擔任新四軍秘書長。皖南事變中,他脫出重圍,歷經艱險,奔桂林,轉香港,過上海,回到蘇北新四軍軍部,革命斗志不曾稍減。1942年后,他相繼擔任淮海和蘇北區黨委副書記、行署主任等職務。抗日戰爭勝利后,李一氓擔任蘇皖邊區政府主席。他為華中抗日根據地的建立、發展做出了可貴貢獻。

新中國成立后,李一氓主要從事外事工作。1950年,他從東北旅大區黨委副書記任上,被委派為準備出席聯合國大會的中國代表團副團長。此后,李一氓相繼擔任保衛世界和平理事會書記、駐緬甸大使和國務院外辦副主任,工作期間,勇于開拓。“文革”期間,李一氓受迫害,身陷囹圄達6年之久。恢復工作之后,李一氓任中聯部副部長,烈士暮年,壯心不已,他以飽滿的政治熱情和求實的科學態度,深入調查研究,為發展中共同世界各國政黨的關系,做了大量工作,并起了重要作用。1982年,李一氓退居二線之后,中央委之以領導國家古籍整理出版規劃的重任。他為此傾注了極大心血,直至生命的最后一息,為保存和弘揚民族文化做出了卓越貢獻。

李一氓的一生是追求真理,服膺真理,百折不撓,勇于進取的一生。

善:以善良之心,行良善之政,始終把人民利益和疾苦、同志的名譽和政治前途放在首位

1946年春,蘇皖邊區發生了大范圍的饑荒,無衣無食、棲留無所、掙扎在死亡線上急需救濟的災民,多達420余萬人,餓死人的現象每每發生。其時,李一氓擔任蘇皖邊區政府主席。面對刻不容緩的救災工作,他根據華中分局的部署,殫精竭慮,雷厲風行,領導了全區的救災,密集出臺了各項救災舉措:各級政府立即進行廣泛直接的錢糧救濟,1946年3月,邊府統一發行救災公債9200萬元;舉辦平糶,平抑糧價,規定購糧限度,保證平糶糧全部為貧民購得;想方設法增加糧食供應;互濟互助,募捐救急,開展義賑運動;接受外界捐款救濟;組織生產救荒,邊區政府春耕及夏收前貸放5000萬元農業款,保證春耕生產;發展家庭紡織,組織災民運鹽度荒,以工代賑,將所有災民組織到生產中去。此外,還進行了懲奸救災和減租減息增資救災。據不完全統計,蘇皖邊區各級政府用于救災的糧、錢、物,折合華中幣計3.84億元。在黨政軍民的共同努力下,各地在新麥登場時相繼戰勝了災荒。邊區政府的救災運動,拯救了無數災民的生命,可謂功德無量。

1965年,農村社會主義教育運動在全國全面鋪開,中央外事口各部門到山西參加“四清”運動。李一氓帶領國務院外辦、國家旅游局、外文出版局、外國專家局等單位的干部,到文水縣共8個社隊下鄉,他被委任為“四清”工作團政委,坐鎮劉胡蘭公社。“四清”運動是左的產物,李一氓從一開始就有所察覺。他在指導云周西的“四清”工作中,倡導聯系群眾,調查研究,實事求是,堅持正面教育,曉之以理,動之以情,力戒大轟、大批、大斗,避免了其他很多地方發生的打人、逼人、死人的現象。而他竟因此落得個“溫和派”的惡名。在當時“階級斗爭一抓就靈”的環境下,能做到這點該需要多大的道德勇氣啊。

1979年初,李一氓主持中聯部的日常工作,立即著手平反冤假錯案。例如,經他報告中央后,中央決定為王稼祥所謂“三和一少”(即對帝國主義和,對修正主義和,對反對派和,少支持民族解放運動,這是康生等人對王稼祥正確意見無中生有的污蔑)修正主義路線冤案平反,徹底推翻了康生強加于王稼祥和廣大干部群眾的污蔑之詞。

李一氓的善心善念和善政,改變了無數人的命運和人生。

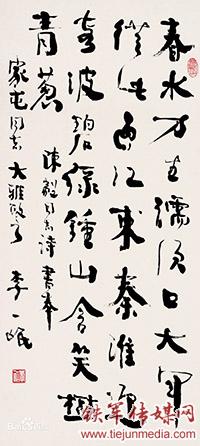

李一氓書法

美:以唯美之心對待所有工作,開拓進取,精益求精,追求最完美的結果

1964年1月,中法建交和中巴通航后,李一氓敏感地預見到,與西方的建交會越來越多,西方各國來華旅行人數,也將大幅度增加,我國政府部門應及早建立旅游機構,以便統籌規劃,加強領導,發展旅游事業。經他籌劃和倡議,中央和國務院批準設立中國旅游事業管理局,各大區、省市紛紛建立相應機構,為中國旅游事業在組織上奠定了基礎。首倡建議,得以落實,當屬功德圓滿。但李一氓卻認為事有未善,常常調查研究,為更好開展旅游事業出謀劃策,如指示旅游部門拍攝紀錄片,英漢雙語解說,宣傳我國旅游勝地風光;要求有關部門制作工藝紀念品售給旅游者;指示開辦旅游學校,大量培養專業翻譯導游人才等等,后來的實踐證明,這些指示完全正確,是旅游事業取得良好成就的必要措施。十一屆三中全會以后,全國工作重點轉移到經濟建設上。李一氓在上世紀70年代末組織專家攻關研究,并于1980年向中央提出專門報告,打破“兩霸(指美國和蘇聯)相爭必有一戰”的思想禁錮,提出戰后30多年的國際關系和力量對比的變化,言及經濟和技術(包括軍事技術)的空前發展,已從根本上改變了世界格局與國際形勢。因此,“戰爭不可避免,只能推遲” 的提法需要改變。世界大戰不容易再打起來,這就意味著,我們可以爭取到一個長期和平的國際環境來進行現代化建設。這實是鄧小平“和平與發展是世界兩大主題”論斷的先聲。報告中請求廢止自縛手腳、荒誕不經的“一條線”戰略(核心是聯美反蘇和以蘇劃線)及依據“三個世界劃分”理論的主張,也為中央所接受。這些研究創見,為我國蹣跚起步的經濟建設掃清了迷霧。

至于他以國務院古籍整理出版規劃小組組長身份,主持工作的10年,更是建國以來古籍整理出版工作最繁榮、最興旺、最完美的10年。10年中,全國共出版古籍3500多種,包括《中華大藏經》在內的諸多煌煌巨獻,圓滿完成了1982年制訂的九年(1982—1990)規劃。這些成就與李一氓學養厚(對古籍造詣深)、見識深(包括1911年前的所有古籍)、胸襟廣(學識囊括儒釋道)、規劃實(優選3100種古籍先行整理出版)、配套全(研究、出版的分工協作和人才培養)、領導細(孜孜不倦長達10年之久)等是分不開的。

德:與人往還,以德服人,只以德交,不以利合

對于在長期革命生涯中結成的生死之交,李一氓引為終生摯友。郭沫若在南昌起義后亡命日本,生計困難。回憶那時景況,郭沫若說,“我寫了《我的幼年》和《反正前后》,我翻譯了辛克萊的《石炭王》《屠場》《煤油》以及彌海里斯的《美術考古發現史》。而這些書都靠著國內的朋友,主要也就是一氓,替我奔走、介紹,把它們推銷掉了。那收入倒是相當可觀的,平均起來,我比創造社存在時所得,每月差不多要增加一倍。這樣也就把餓死的威脅免掉了。”李一氓的古道熱腸,溫暖了客居異國的戰友的心。直至晚年,李一氓仍為郭沫若仗義執言,肯定其學術成就,并張羅開辦郭沫若紀念館等等。 潘漢年和李一氓的革命友誼也是很有名的。潘李二人在上海從事地下工作和文化工作時訂交,后來情同莫逆。1955年,潘因所謂“潘揚事件”入獄,20多年里沉冤莫白,李一氓其時也受牽連審查。但他不以為意,堅信潘漢年是清白的,并在1978年的《解放日報》上發表《無題》詩,以表達對老友的思念。“電閃雷鳴五十春,空彈瑤瑟韻難成。湘靈已自無消息,何處相尋倩女魂”。其時,潘案仍未平反。辭短情長,滿是望眼欲穿的無奈。此后,李一氓又將著作《存在集》題獻給潘漢年,殷殷深情,令人感動。

在工作中,李一氓平易近人,以誠相見。他平等待人,對晚輩尤為熱情,常將后輩才俊引為忘年之交,并青眼有加,大力推薦。眾所周知,他對喬石、何方、俞邃、王蒙等人均有知遇之恩。

李一氓熟識許多中央領導和文化界名流,但一般“無事不登三寶殿”,更不趨炎附勢、四處攀緣。李一氓與之談得來,便縱橫古今、滔滔不絕,無話則相對無言,從不勉強應酬。有一次,一位高級將領和他枯坐達半小時之久。即便對于毛澤東、周恩來這樣的領導人和自己的老上級,他也從來不攀,從不自炫。一次,周恩來看望大家,李一氓和大家站在一起聽周恩來講話,既不趨前,也不敘舊,顯不出從北伐起,就長期在周恩來直接領導下工作過的樣子。

那些喪失氣節、攀誣同志的人,自然是失德之人,李一氓對他們明言斥責,斷絕往來,絕不假以顏色。愛憎分明,坦坦蕩蕩,這便是李一氓交友處事之道。

公:出以公心,廉潔奉公,化私作公,一心為公

李一氓投身革命,凡事出以公心,自不待言,即便在古籍出版這樣的文化事業上,也能體現出他關心民族團結和國家統一的公心。例如,他很注意收集有關臺灣的史料,并很快影印出版了《臺灣府志三種》,還指定何方寫一篇《序》,敘述臺灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分。他希望開展兩岸交流和實現祖國統一大業的緊迫心情,常常溢于言表,令人動容。對待一些重大的歷史事件,李一氓也是出以公心,絕不人云亦云,作違心違實之論。李一氓作為當年新四軍的秘書長,又受命充當葉挺和項英之間的緩沖人,對于皖南事變是最了解情況的,也是最有發言權的。他認為,《中央關于項、袁錯誤的決定》是在戰斗結束后的第二天、上級尚未了解全部情況的形勢下倉促作出的。對皖南事變和項英問題的處理與評論,李一氓持保留意見,認為“說項英受王明影響很大是不公平的”,“項英對待黨和軍隊的獨立性的態度是堅決的”,“不能說中央下了命令他不執行”。李一氓認為,講項英怕去敵后和反對北移都是沒有根據的,整體說來,項英還是顧大局和基本上執行了中央政策的;且就全局講,中央放棄皖南的決心是否下得太晚,事先對國民黨的陰謀是否估計不足,是否低估了曹甸戰斗對皖南的影響等,都值得思考,況且不能無視確實存在的客觀困難等等。這番公允之論,正是一個共產黨人的良心和正義的體現,無關義氣和名利之爭,確實出于為青史留寫照、為人間存正氣的耿耿公心。

自參加革命以來,李一氓經常自掏腰包,為黨奔忙。早年,他在血雨腥風的上海,從事地下保衛工作時,就通過在川軍做旅長的堂兄,每個月資助的兩根金條來租小轎車,為黨傳遞信息和文件。中共中央領導同志甚至還經常車里開會,從來沒有受到敵人的懷疑和盤查。新中國成立后,為了充實成都杜甫草堂的陳列品,他自費收集杜詩的各種外文譯本。《杜甫傳》上就有他的題記:“《杜甫傳》,英文本,一九二八年在倫敦出版,對著者及內容,均不暇深考。……一九五六年初見于維也納舊書店,亟購寄草堂陳列室,聊備一格。”像這樣克己奉公的例子還有很多,李一氓晚年更將自己畢生收藏的古籍、字畫和各類文物數千件悉數捐公,實現了他“余藏書畫,均繳公庫”的愿望。

李一氓為官嚴于律己,公正廉潔,對弄虛作假、以權謀私、“走后門”等不正之風,極其鄙視并嚴格抵制。他對子女要求極為嚴格,子女中沒有一個搞過特殊化,至今都是尋常百姓。

李一氓的政治人格,略如上述。氓公者,真善美德公也。真、善、美、德、公,是其多彩人生的寫照,更是其政治人格的禮贊。做人有高風,居官有亮節,李一氓青史流芳,永為后人懷念。