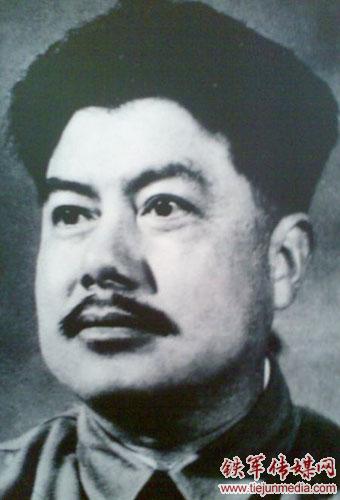

饒漱石

1954年2月舉行的中國共產黨七屆四中全會,揭露了高崗、饒漱石分裂黨的錯誤,通過了《關于增強黨的團結的決議》。1955年3月舉行的中國共產黨全國代表會議,根據一年來揭發的事實,通過《關于高崗、饒漱石反黨聯盟的決議》,決定開除饒漱石的黨籍。1965年8月30日,最高人民法院又以反革命罪判處饒漱石有期徒刑14年。從此以后,關于新四軍的文章和書籍,就很少提到饒漱石了。

其實,記述新四軍的歷史,饒漱石是繞不過去的名字,因為他是新四軍的主要領導人之一,為新四軍和華中抗日根據地的發展做過許多工作,有過重要貢獻。饒漱石在新四軍也有錯誤,但畢竟功大于過。

一

饒漱石1903年出生于江西省臨川縣。1923年在上海大學加入中國社會主義青年團,1925年轉入中國共產黨。1931年他被派往蘇聯學習,并被共產國際派往西歐、東歐和美國工作。1932年回國,在上海和北方從事工人運動。1935年再赴蘇聯,任中華全國總工會駐赤色職工國際代表,先后被派往美國、法國工作。1939年11月回國。

1940年8月,饒漱石從重慶到皖南云嶺,任中共中央東南局副書記。4個月以后,就發生了震驚中外的皖南事變。

這4個月里,饒漱石分管東南地區黨組織的工作。他先用一個多月作調查研究,發現東南局和各省黨組織聯絡不暢,指導困難。11月6日,他以東南局名義致電中共中央,建議東南局移駐蘇南,直接領導蘇南、浙西、蘇皖邊的黨組織,而在閩浙邊成立分局,領導閩浙贛三省的黨組織。11月14日又向中共中央建議,由東南局的另一位副書記曾山去蘇南領導那里的黨組織,自己去閩浙邊。中共中央17 日復電同意這一建議。但是,由于國民黨頑固派加緊了圍殲新四軍軍部和皖南部隊的部署,形勢日趨惡化,饒漱石未能去閩浙邊,而是隨同新四軍軍部參加了北移。

這4個月里,饒漱石起初沒有新四軍的職務。東南局書記、新四軍副軍長項英以此為借口,不讓他參加軍部的會議,不給他看有關新四軍的電報,也不和他商量新四軍的行動部署。饒漱石對項英不執行中共中央這年5月4日的指示,甚至拒不傳達這一重要指示,提出了批評意見,也向中共中央反映了自己無法了解情況的困境。中共中央電告項英,所有的電報都要給饒漱石看,并增補饒漱石為中央軍委新四軍分會委員。但項英依然我行我素,不讓饒漱石參加軍分會的會議。在1941年5月召開的華中局高級干部會議上,饒漱石就皖南事變作報告時講到了他的這些遭遇,并說有一次他和項英激烈爭論,“鬧了四五個鐘頭”。

1940年11月以后,新四軍軍部和東南局做北移準備。根據饒漱石的意見,決定中共皖南特委書記李步新和各縣已經公開身份的共產黨員500余人全部隨軍北移,另行組織以黃耀南為書記的新的皖南特委,作為以后皖南黨組織的秘密領導機構,留下來的共產黨員分別以三五人為一個小組,半年之內不要互相聯系,以免暴露。由于這一周密安排,許多新四軍干部戰士包括饒漱石自己,在皖南事變中分散突圍時,得到了地方黨組織的幫助。這些黨組織絕大多數在事變后的白色恐怖中沒有被破壞,對后來新四軍在皖南恢復抗日游擊戰爭也起到了重要作用。

二

1941年1月4日,新四軍軍部和皖南部隊開始北移。出發以前,皖南部隊編為三路縱隊。饒漱石和軍部直屬隊隨第二縱隊行動。

1月6日,新四軍北移部隊遭到預先設伏的國民黨軍攔擊。新四軍三路縱隊奮起自衛,到7日中午,第一縱隊擊破攔擊通過求嶺,第二縱隊出丕嶺抵達星潭外圍,第三縱隊占領高嶺后也向星潭進發。

7日下午,軍分會在星潭附近的百戶坑舉行會議,討論怎樣突破困境。軍長葉挺主張寧愿犧牲一部分部隊,堅決從星潭沖出去。項英則以保存部隊為理由,反對硬拼。葉挺又提出另一個方案,也被項英否決,但項英自己又提不出辦法。大敵當前,這個作戰會議竟然開了7個小時之久。最后決定從星潭折回,改向高嶺方向突圍,但又走錯了路,只得折回里潭倉宿營。百戶坑會議仍然沒有通知饒漱石參加。他得知消息趕到開會地點時,會議已經開了3個多小時。因為不明情況,饒漱石自始至終只能旁聽。

8日,項英在里潭倉再次召開會議討論如何行動。這次還是沒有通知饒漱石參加。饒漱石闖進會場,氣憤地說:“我是軍分會的一個委員,我要參加你們的討論,我也許有些意見可以貢獻,因為你們的行動已經超過常識了!”

8日下半夜,項英見到機要處破譯的第三戰區司令長官顧祝同的密電,得知國民黨軍將于9日對新四軍北移部隊發動全線總攻,驚慌失措,擅自離開指揮崗位,率10余人企圖自行突圍。危急關頭,饒漱石挺身而出,召集軍部直屬隊和第二縱隊的領導干部開會,要大家支持葉挺軍長出來指揮。天明以后,饒漱石又陪同葉挺集合軍部直屬隊和教導總隊講話。

這時,國民黨軍第一四四師向著高坦大舉進攻。新四軍第二縱隊第三團據險阻擊,戰斗十分激烈。葉挺一面指揮戰斗,調教導總隊支援第三團,一面和饒漱石聯名致電中共中央和在蘇北的中原局說:“今(9)日晨北進,又受包圍,現在集全力與敵激戰,擬今晚分批突圍北進。”同時報告了項英等人離開部隊的情況。中原局書記劉少奇立即復電葉挺、饒漱石:“望你們極力支持,挽救危局,全力突圍去蘇南。”同日又有一電致葉挺、饒漱石并轉皖南各部隊負責人,宣布中共中央已決定“東南局合并于中原局,江南所有戰爭區域之黨和部隊工作統一歸中原局領導”,接著提出:“望你們轉告全體黨員完全服從葉軍長及東南局與軍分會委員饒漱石同志之指揮,以打破頑固派之包圍,勝利的轉移到蘇南北渡。”

葉挺、饒漱石接到電報后,立即擔負起指揮重任。經過9日的激戰,終于將第一四四師的多次進攻擊退。黃昏,葉挺、饒漱石率軍部直屬隊、教導總隊和第三團向東北方向開進,準備沿東流山麓經石井坑渡青弋江,然后在銅陵、繁昌一帶北渡長江。但一路上都受到國民黨軍的襲擾,邊戰邊走,一夜只走了20余里,于1月10日晨進入石井坑。在石井坑,葉挺、饒漱石聯名致電中原局并轉中共中央:“支持四日夜之自衛戰斗,今已瀕絕境,干部全部均已準備犧牲。請即斟酌實情,可否由中央或重慶向蔣交涉,立即制止向皖進攻,并按照原議保障新四軍安全移江北及釋放被捕軍部工作人員。”

這天下午,項英等人因突圍未成,回到軍部。項英致電中共中央,檢討“臨時動搖”的錯誤,表示“此次行動甚壞,以候中央處罰。我堅決與部隊共存亡。”

11日,饒漱石和葉挺、項英聯名致電中共中央,報告當前敵情,提出應對方針:“縮短防線,加強工事,以少數箝制多數,控制一個團以上強力,選擇弱點,俟機突擊。”同一天,饒漱石又單獨致電中共中央,反映他到新四軍工作后與項英的分歧和爭論,并表明決心:“我為革命而犧牲,正我初衷,但在這次萬一不幸,死不瞑目,并愧不能負中央所予之重任。”

當天,毛澤東、朱德、王稼祥復電葉挺、饒漱石及全體同志,指出:“希夷、小姚(即饒漱石——編者)的領導是完全正確的,望全黨全軍服從葉、姚指揮,執行北移任務。你們的環境雖困難,但用游擊方式保存骨干,達到蘇南是可能的。”

1月12日,毛澤東以中共中央書記處名義致電葉挺、饒漱石,宣布:“中央決定一切軍事、政治行動均由葉軍長、饒漱石二人負總責,一切行動決定由葉軍長下,項英同志隨軍行動。”同一天,毛澤東、朱德、王稼祥還聯名致電葉挺、饒漱石,指示新四軍皖南部隊應制定目標,分作幾個支隊突圍出去東進或北進,不限時間,以保存實力達到任務為原則。同時告知:“在重慶交涉恐靠不住”,“應注意與包圍部隊首長談判”。

12日深夜,葉挺、饒漱石考慮到繼續戰斗已很困難,決定被包圍在石井坑的人員分散突圍,目標是東進蘇南,或北渡無為。葉挺、饒漱石率一路沖出石井坑后,于13日拂曉到達西坑,又被國民黨軍包圍。14日,饒漱石以黨的名義提議葉挺下山與國民黨軍談判。葉挺下山后,即被國民黨軍扣押。

隱蔽在山上的饒漱石,被搜山的國民黨軍士兵發現拘捕。饒漱石詭稱自己是從美國歸來參加抗日的華僑,到新四軍當軍需官才幾個月。他用金錢收買國民黨軍連長,由這名連長代辦便衣和路條,脫險到達屯溪,找到了黨的秘密聯絡點。然后,在地下黨組織的掩護下,又經浙江蘭溪、金華和上海,來到了蘇北鹽城的新四軍新軍部。

饒漱石在皖南事變中的經歷,人們提出過兩個質疑。

一是饒漱石動員葉挺下山談判動機何在?是否對葉挺被國民黨軍扣押要負責任?《文史精華》2003年第6期有一篇《饒漱石:從小姚到野心家》,文中寫道:“饒漱石取代項英后卻不滿足,1月14日,當他得知項英、袁國平已經遇害的噩耗后,執意要求葉挺下山同國民黨第二戰區司令長官顧祝同談判。他后來承認,這是借國民黨之手再搞掉葉挺,自己就可以成為新四軍唯一的領導者。”

這段敘述距離事實太遠了。

首先,饒漱石提議葉挺下山談判,是執行中共中央1月12日“應注意與包圍部隊首長談判”的指示,是在危急關頭試圖設法保存部隊。葉挺認為此時已經沒有談判的本錢,但仍想利用他作為北伐名將在國民黨軍的影響,為挽救部隊爭取一線生機。要說動機,他們是完全一致的。葉挺為此不計個人安危,并不需要饒漱石“執意要求”。

其次,1940年12月已經成立華中新四軍八路軍總指揮部,以葉挺為總指揮,陳毅為代總指揮,劉少奇為政治委員。這是饒漱石知道的。即使沒有葉挺、項英,還有陳毅、劉少奇,饒漱石怎能成為“新四軍唯一的領導者”?他沒有這樣幼稚。

再次,項英是1941年3月13日被叛徒殺害的,饒漱石怎能在1月14日知道?這篇文章連基本的事實也錯得離譜。當年皖南是第三戰區轄地,顧祝同是第三戰區司令長官,竟然說成是第二戰區。

另一個質疑是饒漱石既已被國民黨軍拘捕,哪能輕易脫險?有沒有叛變行為?1955年審查他時,專案組竟然找到了那個原國民黨軍第五十二師一五四團三營九連連長葉正順。此人并不知道當年放走的是饒漱石,但記得那個新四軍干部自稱美國歸僑,他收了錢,就派一名排長帶這個新四軍干部到茂林找鄉長開了路條,送出了警戒線。葉正順的交代和饒漱石的自述情節略有出入,但大體相同,足以證明饒漱石沒有出賣組織、出賣同志的叛變行為。

饒漱石到新四軍以前,完全沒有軍事工作經歷。在皖南事變的生死關頭,他臨危受命,敢于擔當,協助葉挺指揮,做好政治思想工作,而且隨時準備犧牲,在突圍時又機智脫險,應該說表現是好的,經受了嚴峻的考驗。尤其難能可貴的是,他在突圍后經過屯溪、蘭溪、金華時,還向各地中共地下組織布置工作,要求他們正確評估皖南事變后國民黨必然實行種種反共措施,還會有一些叛變分子泄露黨的秘密,應根據這種形勢采取必要的措施。陳毅對饒漱石的這種布置充分肯定,1941年5月17日在華中局高級干部會議發言時說:“如果沒有這種布置,當時必然受到一些損失。因為在新四軍領導機關及東南局分散后,整個華南黨失掉了領導中心,所以饒漱石同志這種行動有很大的作用。”1944年5月30日陳毅在延安寫的《1938至1943年華中工作總結報告》再次提及此事:“饒漱石同志皖南事變突圍道經劉英處,告以歸山掌握武裝為主”,“地方黨要采取隱蔽形式,要懂得收容部隊應付國民黨的進攻”。劉英時任中共浙江省委書記。他未能聽從饒漱石的意見,后來在溫州被捕犧牲。

三

1941年3月8日,饒漱石突圍到達上海,立即通過地下黨的電臺致電中共中央和中原局,報告了“經沿途重重阻難而終離虎口”的經過。接著,由上海地下黨派人護送,到了蘇中抗日根據地。3月27日,雖然饒漱石還在蘇中,中共中央決定由劉少奇、饒漱石、曾山、陳毅組成新的中原局,由劉少奇、陳毅、鄧子恢、賴傳珠、饒漱石組成中央軍委新四軍分會。

饒漱石于4月到達中原局和新四軍軍部所在的蘇北鹽城。4月30日,就在中原局會議上做了《關于東南黨的問題》的報告,介紹情況,檢討得失。不久,中共中央決定中原局改為華中局,饒漱石任副書記兼宣傳部長。因為新四軍政治部主任鄧子恢遠在淮南,又由饒漱石代理政治部主任。7月11日,中共中央軍委和總政治部任命饒漱石為新四軍政治部主任。從這時起,饒漱石成為劉少奇和代軍長陳毅的助手。

皖南事變以后,新四軍成立了新的軍部,將隴海鐵路以南的新四軍和八路軍部隊組編為七個師一個獨立旅。繼這些組織調整之后,急需加強政治思想建設,尤其是加強干部的黨性教育,使新四軍真正成為共產黨絕對領導的人民軍隊。2月19日,中共中央書記處電示,要將中共中央《關于項袁錯誤的決定》傳達到團以上干部,“在傳達與討論中,要特別強調各部隊干部黨性的加強,尤其重要的是提高他們對黨中央與軍委的信任、尊重與服從。要克服一切自以為是的情緒,反對對中央及軍委指示命令置之不理的態度,反對在黨內形成獨立自主,在政治上形成自成江山,漠視中央漠視軍委的現象。”

1941年5月,中共中央華中局和中央軍委新四軍分會先后召開了華中局高級干部會議和軍分會擴大會議,討論新四軍成立以來特別是皖南事變的經驗教訓,以求提高認識,統一思想。5月18日,饒漱石在會上作了關于皖南事變問題的報告。在分析皖南事變的主觀原因時,他通過大量事實深刻地指出,項英對東南局和新四軍的領導,犯了許多原則性的錯誤,同中共中央的路線方針有著重大分歧,甚至已經發展到對抗中央命令、離開黨的領導的傾向。劉少奇、陳毅也在會上作了報告。這兩次會議,使大家提高了堅決執行中共中央正確路線的自覺性,使華中的黨組織和新四軍走上了健康發展的道路。

此后,饒漱石協助劉少奇和陳毅,在新四軍中健全政治工作制度,加強連隊黨支部建設。他還以很多精力在根據地推行減租減息,發展農民抗日救國會會員,組建地方武裝和民兵。12月6日,饒漱石致電在第一師視察工作的陳毅,主張“發展則以地方軍為主,而主力則采取精兵主義”。建議第一師三個旅各保留一個主力團,其余六個團可以縮編為五個連或兩個營的小團,“以便抽出干部去整理地方兵團,最好還能以主力一部編入地方軍。”12月17日,饒漱石又和副軍長張云逸聯名致電譚震林,要求“普遍建立地方軍,大量發展人民武裝,同時加強群眾工作,以便進一步依靠群眾粉碎敵偽掃蕩、清鄉,大量牽制敵人配合全國反攻,鞏固和擴大敵后民主根據地。”經過各方面的努力,到1941年底,華中抗日根據地已發展脫離生產的地方武裝4萬余人,不脫離生產的民兵51.5萬余人。

1942年1月,饒漱石協助劉少奇籌備和召開了華中局第一次擴大會議。這次會議從1月20日開始,一直開到3月5日。會議期間,劉少奇作了關于形勢和任務的報告,陳毅作了關于軍事建設的報告,黃克誠作了關于部隊政治工作的副報告,曾山作了關于政權建設的報告,饒漱石作了關于黨和群眾工作的報告,還討論和通過了一些軍政工作條例。饒漱石在報告中提出,要普遍地深入地發動和組織根據地的基本群眾,切實改善群眾生活,建立廣大的群眾團體,這是堅持敵后抗戰的力量源泉,是鞏固根據地的基本條件。

1941年,新四軍經歷了極其緊張艱苦的反掃蕩、反清鄉、反磨擦作戰。這些軍事斗爭,主要是由陳毅決策,參謀長賴傳珠協助實施指揮,因而電報上大多由陳毅、劉少奇、賴傳珠署名。但也有一些電報,尤其是1941年7月日軍對鹽阜地區大規模掃蕩期間,新四軍軍部對三師、一師、二師和獨立旅的多次指示,都是由陳毅、劉少奇、饒漱石、賴傳珠署名。這說明饒漱石已經參與反掃蕩作戰的指揮。(未完待續)