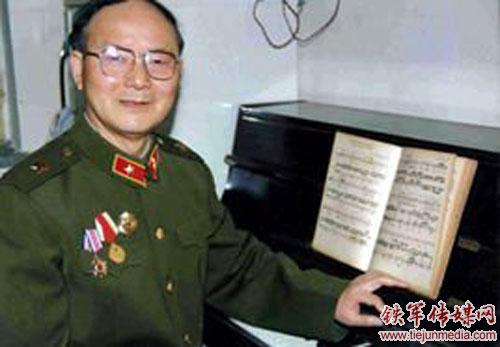

何仿

1942年初冬的一天上午,南京郊縣六合地區下起了雨。趁著雨不大,新四軍淮南大眾劇團的小演員何仿出發了,他要去幾公里以外的鄉間尋訪一位民間藝人。出門前他借了一把油紙傘,紙傘雖破舊,但也能遮風擋雨,誰知這雨下著下著又夾帶著雪花,何仿被雨淋得透濕,又滑了幾個跟頭。跋涉在鄉間泥濘小路的何仿敲開一戶又一戶人家尋找這位藝人,等敲開藝人的家門時,何仿像個泥人一樣出現在藝人面前。

這位看上去30多歲的藝人看著滿身泥水的何仿,先是吃驚,后是感動。何仿向藝人說明了來意,藝人一聽這位新四軍小戰士是來向自己學藝的,非常熱情。他問何仿有沒有聽過一首叫《鮮花調》的曲子,何仿搖頭,說沒聽過。藝人說,這首民間小曲在道光年間就有人唱過,直唱到現在,蠻好聽的。說著藝人從墻上取下二胡,拉著琴用女調門兒唱起了當地流行的《鮮花調》:好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花草香也香不過它;奴有心采一朵戴,又怕來年不發芽。好一朵金銀花,好一朵金銀花,金銀花開好比勾兒芽;奴有心采一朵戴,看花的人兒要將奴罵。好一朵玫瑰花,好一朵玫瑰花,玫瑰花開碗呀碗口大;奴有心采一朵戴,又怕刺兒把手扎。

藝人一開口,就把何仿驚住了,這旋律太好聽了,婉轉悠揚,年輕的何仿豎起耳朵一動不動地聽著,完全被《鮮花調》的詞曲迷住了。藝人唱罷,何仿還沉浸在悠揚動聽的旋律中,欲罷不能。他請藝人再唱一遍,這次,他一邊聽一邊用簡譜記下了這首歌。

藝人唱完,何仿激動地說:先生,這曲子太好聽了,我是特地來跟您學唱的,我來試著唱給您聽,您聽聽準不準,唱得不對的地方,請先生指教。何仿小聲地哼了兩遍,覺得有把握了,便大聲地唱給藝人聽。何仿唱罷,藝人站了起來,與何仿同樣激動:新四軍同志,你唱得太好了,沒想到你小小年紀一學就會。

聽到藝人的贊揚,何仿很高興,告辭藝人回程,何仿是一路上唱著《鮮花調》回到了部隊。后來,何仿隨劇團每到一地,除了演戲他還唱這首《鮮花調》,受到老百姓的歡迎。這是一首民間的情歌,詠物喻人,借景抒情。唱著唱著,何仿覺得曲中的歌詞應該改一改,更符合當時的形勢。可是,戰爭年代,烽火連天,何仿沒有時間仔細推敲歌詞,再說,那時何仿太年輕,心有余而力不足。

1950年,何仿被保送到上海音樂學院學習,系統地學習了音樂理論。畢業后,被分配到南京軍區前線歌舞團作曲兼指揮。

1956年,何仿入總政文化部合唱指揮訓練班,師從德國專家。他和德國專家探討民歌演唱方法時,突然想到了這首《鮮花調》。于是他把《鮮花調》翻了出來,反復讀,反復唱,他從當代軍人的角度考慮,覺得曲中的一些歌詞不太合適,當然也不符合當時的形勢,比如帶著封建色彩的“奴”。此時的何仿已經不是當年采風時的小戰士了,他完全有能力對《鮮花調》進行再度創作。

于是,他開始醞釀修改《鮮花調》。經過反復思考,決定對《鮮花調》動“大手術”。他將第二段與第三段詞中的金銀花和玫瑰花舍去,專唱茉莉花,一詠三嘆,反復強調“好一朵茉莉花”;把詞中的“奴”字全部改為“我”字;把“滿園花草”改成了“滿園花開”。“花草”與“花開”雖然一字之差,看似區別不大,實則大有內涵,“花草”,難免使人有“沾花惹草”之聯想,而“花開”則有春暖花開之純美感;第二段詞中還強調了茉莉花的白,“茉莉花開雪也白不過它”。白者,純潔無瑕也。借花喻人,指姑娘清純可愛,美麗而又真摯的少女情懷,想采,而又始終不曾采。另處,他又把第一段的“又怕來年不發芽”放到了歌的最后。和原來的《鮮花調》相比較,《茉莉花》的主題有了脫胎換骨的改造。改過的歌詞為:“好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花開也香不過它,我有心采一朵戴,看花的人兒要將我罵;好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,茉莉花開雪也白不過它,我有心采一朵戴,又怕旁人笑話;好一朵茉莉花,好一朵茉莉花,滿園花開比也比不過它,我有心采一朵戴,又怕來年不發芽。”

曲調以悠揚婉轉的拖腔結束。

何仿拿著自己二度創作的原稿,找到那位前民主德國的專家。德國專家讓何仿唱一下改過的《鮮花調》,何仿稍微調整下自己的情緒就投入了歌唱,高潮之處還加上了手勢。何仿唱罷,那位德國專家一動不動,長久地呆立在原地,好長時間才緩過神來,激動地拉著何仿說:“太好啦!太好啦!這才是真正的民歌,最動聽的中國民歌!”看到專家的神情與贊嘆,何仿的情緒也被感染,他知道,他修改成功了。

一首《茉莉花》就這樣誕生了。

1957年,何仿率南京軍區前線歌舞團合唱隊到北京參加全軍文藝會演,修改后的江蘇民歌《茉莉花》受到了觀眾的喜愛和肯定,不久被正式灌制成唱片,很快在全國流傳開來,成了一首膾炙人口的民歌。國務院總理周恩來特別欣賞這支曲子,1959年他親自審定由前線歌舞團帶著這首歌,以中國青年代表團藝術團的名義參加在奧地利維也納舉辦的“第七屆世界青年與學生和平友誼聯歡節”。在《茉莉花》的歌聲中,各國青年感受到了中國民歌的魅力。隨后《茉莉花》又香飄莫斯科、布達佩斯、華沙、地拉那等國際城市,1965年又隨周恩來總理唱到萬隆、雅加達、金邊,還被收入了《世界名曲專輯》。1982年,中國江蘇民歌《茉莉花》被收進亞太地區音樂教材,成為聯合國教科文組織向世界各國人民推薦的優秀歌曲。

這首帶著鄉土氣息韻味十足的《茉莉花》,終于成為世界經典歌曲。