2020年是新四軍、八路軍挺進(jìn)蘇北80周年,新四軍“聯(lián)抗”部隊成立80周年,華中新四軍八路軍總指揮部成立80周年。80年前,在新四軍東進(jìn)、八路軍南下海安之后,海安一度成為華中抗戰(zhàn)的政治中心和軍事中心。

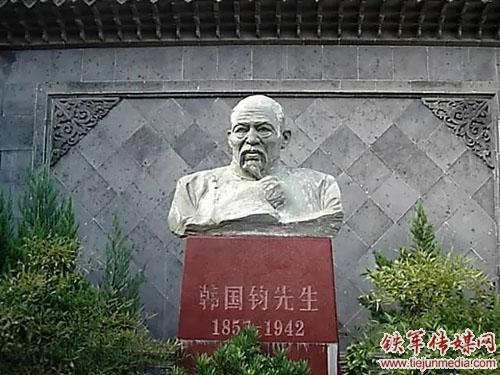

韓國鈞與蘇北聯(lián)合抗日座談會

1940年7月8日,粟裕率新四軍江南指揮部主力,突破日偽軍的多道封鎖線,勝利北渡長江,與剛剛?cè)?/span>得郭村保衛(wèi)戰(zhàn)勝利的新四軍挺進(jìn)縱隊、蘇皖支隊會合,正式拉開了建立蘇北抗日根據(jù)地的帷幕。

早在1940年春,陳毅經(jīng)人介紹,與海安鎮(zhèn)積極主張抗日的著名士紳韓國鈞開始信使往來。新四軍東進(jìn)黃橋后,陳毅于8月初致函韓國鈞,懇請其“紓解內(nèi)部糾紛”,以展開抗日戰(zhàn)局。韓國鈞不負(fù)重托出面調(diào)停,向韓德勤轉(zhuǎn)達(dá)新四軍力求在蘇北分區(qū)抗敵的愿望,并兩次致書陳毅,希望合力對外,避免內(nèi)部摩擦。

韓德勤不聽韓國鈞勸告,集結(jié)兵力攻擊新四軍,同時下令不準(zhǔn)海安、泰州以北的糧食和生活必需品南運(yùn),對黃橋地區(qū)實(shí)行全面封鎖。陳毅再次致函韓國鈞、李明揚(yáng),揭露韓德勤制造反共摩擦的陰謀,請求韓國鈞“具實(shí)調(diào)停”,以解新四軍衣食之需。韓國鈞再次出面為國共合作、一致對外奔走呼號,但韓德勤仍堅持頑固立場,新四軍忍無可忍,一舉攻克姜堰。陳毅繼續(xù)致函韓國鈞:“紫老為我省耆宿,德高望重,只要登高一呼,萬民一定歸從,我與管文蔚當(dāng)枕戈待命。”希望其主持正義,召開蘇北各界代表會議,反對內(nèi)戰(zhàn),爭取和平。韓國鈞為陳毅的誠意所感動,以80高齡之身,聯(lián)絡(luò)蘇北士紳繼續(xù)奔走于韓德勤與新四軍之間進(jìn)行調(diào)解,勸和促談。

9月中旬,在黃逸峰協(xié)助下,由韓國鈞主持在海安召開蘇北聯(lián)合抗日座談會議,蘇北著名人士以及八縣代表出席了會議。韓國鈞、黃逸峰、季方、李俊民等聯(lián)名發(fā)出了3份函電。第一份是致蘇北各方面軍事長官的:“值此敵寇當(dāng)前,尤以保存實(shí)力,團(tuán)結(jié)對外,以期掃蕩敵氛,收復(fù)失地。彼此縱有誤會,亦應(yīng)和平解決”。另兩份是發(fā)給重慶政界人士、戰(zhàn)地黨政委員會委員黃炎培、吳稚暉、鈕永建等人的,一份控訴韓德勤在蘇北的10萬軍旅不能收復(fù)失地,卻肆意排斥異己,虐待民眾,仰懇中央疾電江蘇省府息戰(zhàn)停爭,或派要員蒞蘇挽救危局;另一份是專門控訴韓軍封鎖禁運(yùn)糧食和販糧資敵的。

新四軍、八路軍挺進(jìn)海安

韓德勤不聽韓國鈞勸告,集結(jié)12個團(tuán)于9月2日起開始攻擊新四軍。粟裕一方面嚴(yán)守自衛(wèi)立場,堅持不先放第一槍;另一方面逐步收縮,誘頑深入我防區(qū),再集中兵力予以各個殲滅。韓頑左翼第一一七師、獨(dú)六旅、保安第一旅驕橫冒進(jìn)。9月5日,保安第一旅旅長薛承宗率部占領(lǐng)營溪。是日夜,粟裕指令新四軍第一縱隊和第二縱隊第九團(tuán)按預(yù)定計劃出擊營溪。反擊一開始,保安第一旅中的地下黨員楊行健即率領(lǐng)一個排在戰(zhàn)場上起義。薛承宗見狀慌忙泅水過河逃回馬塘,保安第二團(tuán)副團(tuán)長張元以下200多名官兵當(dāng)了俘虜。

營溪反頑勝利,是粟裕率領(lǐng)新四軍與韓德勤在軍事上正面交鋒的第一仗,也是粟裕率領(lǐng)新四軍進(jìn)入海安境內(nèi)的第一仗。這一仗一舉擊潰保安第一旅兩個團(tuán)。為了爭取保安旅合作抗日或保持中立,粟裕命令釋放俘獲的保第一旅的全部人員。此舉在各保安旅團(tuán)中產(chǎn)生了很大震動,尤其是對保第一旅旅長薛承宗影響甚大,在后來的黃橋決戰(zhàn)中,他果然保持了中立。

黃橋決戰(zhàn)以新四軍大捷而告終。為擴(kuò)大戰(zhàn)果,第二縱隊追至營溪將奉命增援的頑第三十三師預(yù)備隊包圍,激戰(zhàn)半天,殲其大半,殘部向海安方向潰逃。粟裕為了囊括通、如、海、啟,控制長江,向大海邊發(fā)展,把海安作為追擊戰(zhàn)的首要目標(biāo)。各縱隊按照粟裕的命令,邊打邊追,不怕疲勞,于10月7日勝利占領(lǐng)海安。

10月9日,陳毅率新四軍蘇北指揮部機(jī)關(guān)及直屬部隊向海安進(jìn)發(fā)。自此,新四軍蘇北指揮部駐扎在海安城。

成立新四軍“聯(lián)抗”部隊

黃橋決戰(zhàn)之前,為挫敗韓德勤假和平的政治陰謀,新四軍將姜堰交李明揚(yáng)、陳泰運(yùn)接防。李明揚(yáng)表示嚴(yán)守中立,同時請黃逸峰轉(zhuǎn)告陳毅,希望成立一支李、陳和新四軍三方面都信賴的部隊,作為三者之間的橋梁。李明揚(yáng)的這個建議得到了陳毅的贊同,他請示中共中央后,決定由黃逸峰負(fù)責(zé)籌建。

黃逸峰聯(lián)系了大革命時期同在上海黨組織工作的周至堃,請他負(fù)責(zé)軍事工作,召集了一批知識青年作為基本干部。10月6日,黃橋決戰(zhàn)剛剛勝利,李明揚(yáng)便找到黃逸峰懇談從速成立部隊之事。陳毅為執(zhí)行中共中央關(guān)于建立黨的外圍軍的指示,消除李明揚(yáng)、陳泰運(yùn)的疑懼心理,爭取更多的軍隊團(tuán)結(jié)在中國共產(chǎn)黨周圍,指示黃逸峰立即成立部隊,其番號用李明揚(yáng)、陳泰運(yùn)的。李明揚(yáng)十分高興,決定用“魯蘇皖邊區(qū)游擊總指揮部直屬縱隊”的名義,并提供一個連的人員和槍支。陳泰運(yùn)亦表示可用其“魯蘇戰(zhàn)區(qū)蘇北游擊指揮部第三縱隊”的名義。

10月10日,“魯蘇皖邊區(qū)游擊總指揮部直屬縱隊、魯蘇戰(zhàn)區(qū)蘇北游擊指揮部第三縱隊司令部”在海安的曲塘正式成立。為區(qū)別于李明揚(yáng)和陳泰運(yùn)的部隊,他們從聯(lián)合友軍共同抗日的宗旨出發(fā),為部隊取代號“聯(lián)抗”二字。“聯(lián)抗”創(chuàng)建時主要負(fù)責(zé)人是:司令黃逸峰,副司令李俊民,副司令兼參謀長周至堃,政治部主任張孤梅。“聯(lián)抗”成立不到一個月,各地慕名而來的官兵和進(jìn)步青年逾千人。

蘇北抗敵和平會議

10月10日,陳毅、粟裕率領(lǐng)的新四軍與八路軍南下的黃克誠部先頭部隊勝利會師,蘇北抗戰(zhàn)出現(xiàn)了新的局面。此時,韓德勤一面托韓國鈞、李明揚(yáng)、陳泰運(yùn)等求和,一面制造輿論,將蘇北摩擦的責(zé)任推給新四軍,企圖爭取中間勢力的同情。

為了揭露韓德勤制造摩擦的真相,加強(qiáng)對蘇北國民黨武裝力量和地方上層民主人士的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。10月12日,陳毅和粟裕電報中共中央,提出對韓德勤斗爭方針的三個方案:“一、召集韓(德勤)李(明揚(yáng))陳(泰運(yùn))四方和平會議,保證我們領(lǐng)導(dǎo)地位。二、聯(lián)合李陳兩方驅(qū)韓。三、我單獨(dú)打下興化驅(qū)韓。”

10月13日,毛澤東復(fù)電指出:“為對付日寇進(jìn)攻,為鞏固國內(nèi)團(tuán)結(jié),華中摩擦在韓進(jìn)攻失敗后,應(yīng)設(shè)法暫時緩和一下,采取完全自衛(wèi)的方針。蘇北韓失敗后,我應(yīng)加緊開展地方工作,建立抗日民主政權(quán),擴(kuò)大與整訓(xùn)自己的部隊,對韓不應(yīng)進(jìn)攻,而應(yīng)在韓再向我進(jìn)攻時,各個反攻擊破之,否則會妨礙我在重慶之統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。”;“我們的目的是迫韓放棄反共方針,承認(rèn)分區(qū)抗敵,停止李品仙東進(jìn)之師。保持與李、陳及紳士們的統(tǒng)戰(zhàn)關(guān)系”。中原局書記劉少奇也致電陳、粟,原則同意講和,提出對韓的先決條件是:一、停止反共;二、徹底實(shí)行抗戰(zhàn)建國綱領(lǐng);三、分區(qū)抗日;四、撫恤新四軍死傷人員;五、保證不再有反對新四軍行為。

陳毅遵照中共中央的指示,10月19日致電李明揚(yáng),重申新四軍力主抗敵之立場,希望李出面調(diào)解,以息紛爭。并斷言:“違反抗敵救國者,不僅不能成事,且必殃及其身”。次日,下令停止進(jìn)攻興化,派朱克靖至泰州提議談判和平,托李明揚(yáng)向韓德勤提出五項主張:一、省韓向蔣介石、顧祝同提出,停止國民黨軍隊對皖南北新四軍的進(jìn)攻;二、新四軍停攻興化;三、省韓放棄反共方針,分區(qū)抗敵;四、改善政治;五、召開各方合作會議。

李明揚(yáng)赴興化與韓德勤面商后,于24日至海安拜會陳毅。經(jīng)過協(xié)商,決定由李明揚(yáng)、韓國鈞發(fā)起召集蘇北抗敵和平會議,由“聯(lián)抗”進(jìn)行聯(lián)系和組織,并確定以“聯(lián)抗”司令部所在地曲塘為開會地點(diǎn),時間定于30日。

10月30日,新四軍代表陳毅、管文蔚、朱克靖,八路軍南下部隊政治部主任吳法憲,稅警團(tuán)和一部分保安旅的代表,南通、如皋、海門、啟東、泰興、靖江、泰州、泰縣、東臺、江都、興化、高郵等12個縣的代表,韓國鈞、季方等30余人,齊集曲塘。由于韓德勤的代表拒不到會,蘇北抗敵和平會議改為談話會。會議氣氛十分活躍,各方代表均慷慨陳詞,一致譴責(zé)韓德勤對休戰(zhàn)之事無誠意。韓國鈞發(fā)言指出:“西安事變,恩來先生及中共大仁大義。此后只聞國民黨限共反共,不聞中共有反國民黨行為。新四軍一再退讓,韓德勤一再進(jìn)攻,確屬事實(shí)。目前政府與國民黨不與中共合作,絕不能抗戰(zhàn)救國。論政策及人才國不如共,乃是事實(shí)。”并激動地說:“我在你們新四軍身上,看到了抗戰(zhàn)勝利的希望!”李明揚(yáng)在發(fā)言中表示:“我一貫同情中共,主張調(diào)停,韓德勤之進(jìn)攻新四軍,處置是錯誤的”。會后,韓國鈞、李明揚(yáng)將曲塘談話會各方意見電達(dá)蔣介石、顧祝同、韓德勤等,要求召集軍民大會,通過綱領(lǐng),并建立黨政軍統(tǒng)一機(jī)構(gòu),主持蘇北抗敵合作大計,立即產(chǎn)生臨時省參議會,其產(chǎn)生方法以民選為原則。陳毅則致電毛澤東、葉挺、項英,報告曲塘?xí)h精神。

蘇北抗敵和平會議的召開,是蘇北抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的新勝利。這次會議,揭露了韓德勤毫無誠意、等待援兵的奸計及其擴(kuò)大反共的陰謀,穩(wěn)定了李明揚(yáng)、陳泰運(yùn)等國民黨非嫡系部隊的軍心,密切了韓國鈞等中間人士同共產(chǎn)黨的關(guān)系,確立了共產(chǎn)黨和新四軍在蘇北抗戰(zhàn)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。

蘇北臨時參政會

11月7日,劉少奇和黃克誠、曾山來到海安,與陳毅、粟裕、管文蔚一起研究建立蘇北抗日民主政權(quán)等問題。管文蔚向劉少奇匯報了蘇北臨時參政會籌備情況。在此之前,劉少奇致電陳毅,要求立即召集阜寧以南各縣黨政軍代表大會,成立蘇中、蘇北行政主任公署,繼而再召集華中根據(jù)地的黨政軍民代表大會,成立蘇皖行政委員會及蘇皖行政公署,統(tǒng)一津浦路東西各根據(jù)地行政領(lǐng)導(dǎo)。

11月15日,蘇北臨時參政會議在海安召開,參加的有江都、高郵、泰州、揚(yáng)中、丹陽、泰興、泰縣、靖江、如皋、南通、海門、崇明、東臺、鹽城、興化等15個縣,到會議員380多人,包括各黨派、各階層人士。劉少奇、陳毅出席了會議。劉少奇在會上講話,強(qiáng)調(diào)了蘇北臨時參政會與重慶的國民參政會的不同之處。蘇北臨時參政會是各抗日階級聯(lián)合的民主政權(quán),是抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的最高形式。他要求八路軍、新四軍所到之處必須迅速建立“三三制”抗日民主政權(quán),并歡迎一切抗日黨派、團(tuán)體和公正人士參加政權(quán)建設(shè),共同管理政府。與會代表紛紛發(fā)言,踴躍發(fā)表政見。會議通過了一項具有決定意義的議案,即不承認(rèn)反共頑固派韓德勤的省政府。同時改組通如靖泰臨時行政委員會,成立蘇北臨時行政委員會,通過了《施政綱要》和團(tuán)結(jié)抗日,改善人民生活,建設(shè)新蘇北的決議。經(jīng)過反復(fù)磋商,選舉黃逸峰為議長,朱克靖、朱履先為副會長,并公推韓國鈞為名譽(yù)議長。任命管文蔚為蘇北臨時行政委員會主任,選舉駐會委員20多人。

蘇北臨時參政會的召開,促進(jìn)了蘇北抗日民主政權(quán)的建設(shè),確定了中國共產(chǎn)黨在蘇北抗日斗爭中的領(lǐng)導(dǎo)地位,得到了廣大人民群眾和愛國士紳的擁護(hù)和支持。

成立華中新四軍八路軍總指揮部

在新四軍、八路軍積極發(fā)展、鞏固華中敵后抗日民主根據(jù)地的同時,國民黨頑固派則布置重兵,陰謀圍殲華中新四軍和八路軍。

中共中央認(rèn)為,在大江南北比較大的反共武裝摩擦中,最困難的是皖南的戰(zhàn)爭。因此,指示新四軍軍部應(yīng)迅速渡江,絕對不要再遲延。并指出:在華中,蘇北是主要方向,建立蘇北根據(jù)地是很艱巨的工作。10月14日,中共中央首先解決了蘇北各部統(tǒng)一指揮問題,決定由陳毅擔(dān)負(fù)起指揮各部的重任,并要劉少奇去蘇北與陳毅會合布置一切。10月18日,中共中央又指示葉挺及一部分工作人員北上,速作部署,以解決華中各部隊的指揮問題。

與此同時,劉少奇再次向中共中央陳述了建立華中各部隊統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的意見,陳毅也向中共中央建議,軍部移江北統(tǒng)一華中指揮,否則則應(yīng)即行解決總的指揮機(jī)關(guān)。此時,中共中央連續(xù)指示劉少奇、葉挺、項英、陳毅等行動方針,要求華中各部立即開始加緊軍事政治方面的準(zhǔn)備,同時一再催促新四軍軍部,要“希夷(葉挺)及一部分工作人員必須過江北指揮江北大部隊”。11月3日,中共中央又指示劉少奇:“如葉希夷過江,則你與葉總領(lǐng)華中軍事”。劉少奇依據(jù)中共中央的指示精神和華中實(shí)際情況,于11月10日報告中共中央:“華中各部須統(tǒng)一編制”,“如葉希夷同志到華中,則由葉任總指揮,陳毅副之”。中共中央同意劉少奇的建議,決定成立華中新四軍八路軍總指揮部,統(tǒng)一指揮所有隴海路以南的新四軍和八路軍。

11月17日,華中新四軍八路軍總指揮部(簡稱華指)成立大會在海安鎮(zhèn)西寺舉行。劉少奇在會上宣布中共中央的決定:葉挺為總指揮,陳毅為副總指揮(在葉挺未過江前,由陳毅代理總指揮),劉少奇為政治委員,賴傳珠為參謀長,鄧子恢為政治部主任。

海安西寺即成為華中新四軍八路軍總指揮部、中共中央中原局所在地,華中新四軍八路軍總指揮部成立后中共中央中原局書記劉少奇即從原中山堂后邊搬到西寺藏經(jīng)樓二樓辦公。

華中新四軍八路軍總指揮部的成立,使共產(chǎn)黨在華中的抗日武裝形成一個整體。中共中央規(guī)定總指揮部的指揮范圍,跟中原局的指揮范圍不同,去掉了“長江以北”的限制,也就是包括對江南部隊的指揮。這就便于從戰(zhàn)略上統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一意志、統(tǒng)一策略,有利于避免因分散不集中而遭日偽頑各個擊破的危險。

華中新四軍八路軍總指揮部的成立,實(shí)現(xiàn)了中共中央早就提出的關(guān)于新四軍“領(lǐng)導(dǎo)中心”北移的要求,有利于獨(dú)立自主地發(fā)揮指揮職能。

華中新四軍八路軍總指揮部的成立,調(diào)整了共產(chǎn)黨在華中的主要領(lǐng)導(dǎo)人。劉少奇出任總指揮部政治委員,中共中央要“項英同志在皖南部隊移動事宜就緒,經(jīng)重慶來延安參加七大。”這有利于中共中央的路線、方針、政策在華中地區(qū)的順利貫徹落實(shí)。

華中新四軍八路軍總指揮部的成立,為后來新四軍新軍部的成立作了組織上的準(zhǔn)備。當(dāng)皖南軍部在突然事變中遭滅頂之災(zāi)時,新四軍并未因此而失去指揮中心,并能在很短時間內(nèi)重建軍部,全賴有華中新四軍八路軍總指揮部這個機(jī)構(gòu)。