富七師 甲全軍

抗日戰(zhàn)爭相持階段的1942年-1943年,中共領(lǐng)導(dǎo)下的全國各抗日根據(jù)地在敵、偽、頑的嚴(yán)密經(jīng)濟(jì)封鎖和軍事進(jìn)攻下,處于最艱難時期。根據(jù)地縮小、部隊減員、經(jīng)濟(jì)困難,成為各抗日根據(jù)地面臨的三大難題。

堅持在敵偽頑腹心之地的新四軍七師皖江抗日根據(jù)地,在堅持對敵斗爭中迅速發(fā)展壯大。1941年5月1日,新四軍七師成立時兵力不足2000人,抗日游擊區(qū)不超過4000平方公里,人口不過百萬。到1945年北撤時,已擁有革命武裝近20萬(主力部隊3萬,地方武裝、民兵15.6萬),根據(jù)地面積2.25萬平方公里,有14個縣級政權(quán),人口300余萬,成為全國19個抗日根據(jù)地之一。同時,七師也從初期靠打“資敵”(沒收資敵者的財產(chǎn))勉強(qiáng)維持軍費(fèi)和地方政府財政,發(fā)展成為在新四軍、八路軍中軍費(fèi)來源最充裕,伙食標(biāo)準(zhǔn)最高(每月10元,主食大米,另發(fā)零用錢、1支牙膏、香煙3條),軍裝最整齊(軍部特批,全軍唯一用進(jìn)口龍頭細(xì)布縫制),武器裝備最先進(jìn)(全日式),擁有3萬雄兵的主力部隊,被譽(yù)為“富七師,甲全軍”。

抗戰(zhàn)期間,七師對新四軍的財政、物資貢獻(xiàn)最大。據(jù)新四軍賴傳珠參謀長日記的不完全記錄:1942年底-1945年春的2年多時間,僅七師支持給軍部及通過軍部轉(zhuǎn)交新四軍五師的現(xiàn)款,約達(dá)5300萬元法幣(按當(dāng)時價,折黃金26.5萬兩)。其中,1944年1月-1945年1月的1年間,上交現(xiàn)款高達(dá)4400萬元。按當(dāng)時國民黨軍隊的供給標(biāo)準(zhǔn),可供20個甲級師的1年供養(yǎng);是1937年11月-1940年12月,國民黨政府給新四軍撥付總經(jīng)費(fèi)不足220萬元(皖南事變后即停供)的20倍以上。此外,七師還上交軍部大量軍需用品、通訊器材;多次在資金上支持二師、五師。按當(dāng)時新四軍和華中局的規(guī)定,皖江抗日民主根據(jù)地財政總收入中1/3歸地方政府、1/3交軍隊、1/3交軍部推算,至1944年,七師和皖江根據(jù)地的年財政可支配收入應(yīng)已不少于1.5億元(當(dāng)時實物價:10元可購買大米3擔(dān))。自1945年10月七師師部北撤至淮陰,至1947年春新四軍正式撤編和1948年大成公司撤銷為止,七師師部和華東局國區(qū)部曾分三次向蘇皖邊區(qū)政府、華中分局、山東分局、華東局移交工廠設(shè)備、黃金、資金、及在國統(tǒng)區(qū)銀行存款。據(jù)負(fù)責(zé)清賬移交的孫冶方、薛暮橋、張凱帆、沈君常等同志回憶,總資產(chǎn)應(yīng)在1億元以上,折合50萬兩黃金。

這在中國革命戰(zhàn)爭史和二次世界大戰(zhàn)史上,以及二戰(zhàn)后各國反政府的武裝割據(jù)戰(zhàn)爭史上絕無僅有,堪稱戰(zhàn)時經(jīng)濟(jì)的奇跡。陳毅、賴傳珠、譚震林等軍部領(lǐng)導(dǎo)在生前,李先念、宋任窮、陳丕顯、葉飛等黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人在悼念時任七師政委兼皖江區(qū)黨委書記曾希圣同志的文章中,對七師在抗戰(zhàn)危難時刻,在經(jīng)濟(jì)和物資上給予二師、五師和軍部(部份由軍部上交延安)的巨大貢獻(xiàn),一致予以高度評價。

這一奇跡,是七師和皖江軍民共同創(chuàng)造的,其中傳奇人物曾希圣和蔡輝是奇跡的主要策劃者、組織者和實踐者。沒有曾希圣和蔡輝的超人智慧、超人膽識和高超的商戰(zhàn)謀略,就不會有雄冠全軍的“富七師”。

新四軍第七師指戰(zhàn)員幫助群眾開荒種地

1942年8月:軍部急電求援

1942年8月下旬,新四軍軍部為解決冬季軍需,急電當(dāng)時戰(zhàn)事較為平緩的七師暨皖中(1943年后改為皖江)抗日根據(jù)地籌款籌資。電報內(nèi)容大意:“急速籌集大批款子和布匹、藥品,趕往蘇北軍部,以濟(jì)軍需。”為此,賴傳珠參謀長特派新四軍供給部葉進(jìn)明副部長,率精干小分隊日夜兼程趕往七師皖中地區(qū)督辦。

為什么要到七師呢?因為自1941年5月1日七師成立以來,在七師政委曾希圣、代師長傅秋濤經(jīng)略下,1年之間,以巢無為中心的根據(jù)地活動區(qū)域,從約4000平方公里擴(kuò)展至2.25萬平方公里。主力部隊和地方武裝不足2000人發(fā)展6000多人,民兵達(dá)2.5萬人。在沿江以無為為中心東至和(縣)合(山)、西至廬江、南至巢湖的廣大地區(qū),基本站穩(wěn)了腳,在無為縣建立起抗日民主政權(quán)。財政工作,在皖中財經(jīng)委主任唐曉光、副主任林立、后奕齋領(lǐng)導(dǎo)下,也做得比較出色。1942年全年財政收入達(dá)到2478萬元,除留用1540萬元外,上交華中局、軍部749萬元,結(jié)存189萬元,在華中各根據(jù)地中財經(jīng)狀況首屈一指。

葉進(jìn)明到皖江后,約1個星期,就組成100多人武裝運(yùn)輸隊,由兵站站長馬大勛同志率隊,每人攜1萬元和1至2匹布以及藥品、電池。師部派十九旅五十五團(tuán)團(tuán)長張铚秀率2個連及6名營團(tuán)干部會同含合獨(dú)立團(tuán)馬長炎團(tuán)長率領(lǐng)的3個連,共5個連的兵力,武裝護(hù)送到淮南的二師,再由二師護(hù)送到蘇北軍部。武裝押運(yùn)途中,在津浦路附近的和縣北部離滁河不遠(yuǎn)的石灰張村,與聞訊前來阻截的500多名日軍血戰(zhàn)1天,擊退日軍10余次進(jìn)攻,迫使敵寇潰退。獨(dú)立團(tuán)三連長彭司寶、五連長王志樹在戰(zhàn)斗中英勇犧牲。當(dāng)晚,武裝運(yùn)輸隊從官渡過滁河。抵達(dá)二師防區(qū),軍需物資、錢款絲毫未損。此后,又送了一批。至1942年底,七師累計上交軍部錢款749萬元,占財政收入1/3,另有布匹、西藥、電池等軍需用品,未計。

當(dāng)時,七師為什么富呢?從客觀情況看,七師與新四軍其他師相比,有一定的地理和環(huán)境優(yōu)勢。蘇北(三師)、蘇中(一師)兩地,敵情嚴(yán)重,加上為敵人重點(diǎn)掃蕩區(qū),損失很大。那里雖然有一些工商業(yè),但大多數(shù)為敵、偽控制,老百姓很窮,能拿出來的錢、財很少。二師(淮南)、四師(淮北)的情況同一師、三師相差無幾。六師及浙東縱隊雖地處江南,但游擊區(qū)域不大,其中心城市和小城鎮(zhèn)以及公路、港口都被敵偽嚴(yán)密控制和封鎖,財經(jīng)上也很困難。五師地處大別山及周邊,根據(jù)地不鞏固,是最艱苦的,尚不能自力更生。此外,1941年5月-1942年底,敵偽集中在蘇北、蘇中掃蕩,在蘇南清鄉(xiāng),企圖尋找我主力部隊決戰(zhàn);七師堅持隱蔽發(fā)展方針,雖然與敵偽頑小規(guī)模戰(zhàn)事不斷,但無重大戰(zhàn)事,客觀上給予了皖中人民休養(yǎng)生息的條件。因此,軍部的賴傳珠參謀長和華中局財經(jīng)委曾山主任,從1942年秋開始,都不約而同地把解決軍部軍費(fèi)困難的主要來源寄希望于七師。

其實,七師籌款籌物也是有極大困難的。1942年秋冬為軍部數(shù)次籌款后,自身曾面臨著財政枯竭。當(dāng)時,七師主要經(jīng)濟(jì)來源有兩個:一是沿襲大革命時期打土豪的辦法,靠打資敵籌款,尤其皖南事變后,國民黨中斷供給,就是以武力向漢奸奪財;二是以地方武裝在水路交通要道設(shè)卡,收“買路錢”(收出入境商人所攜貨物的過境稅)。這兩種做法,如果分寸把握不準(zhǔn),很容易擴(kuò)大化,傷及中間派和中小商販利益。而且,皖江根據(jù)地核心區(qū)巢無廬根據(jù)地從游擊區(qū)到形成穩(wěn)固的抗日民主根據(jù)地僅1年多,政權(quán)建設(shè)也剛剛起步,僅有1個縣級政府。1942年初才成立的皖中財經(jīng)委員會,只有3個貨物檢查處(兼稅收機(jī)構(gòu)),其中兩個貨檢機(jī)構(gòu)設(shè)在游擊區(qū),所可控稅收極為有限。

葉進(jìn)明到七師后,曾希圣曾寄予厚望,向軍部請示后,任命葉進(jìn)明為七師供給部部長。但葉進(jìn)明是搞兵站和軍需供給出身,長于武裝籌集軍需,并不擅長抗戰(zhàn)時期的生財之道。皖中財經(jīng)委唐曉光主任是國民黨原合肥縣縣長,長于征收稅賦,但如仍依常規(guī),必竭澤而漁,加重人民稅賦。如何在根據(jù)地內(nèi)外敵偽據(jù)點(diǎn)林立,東線津浦、北線淮南兩條線被嚴(yán)密封鎖,南有大江日本軍艦日夜游弋、西有大別山桂系盤踞,根據(jù)地經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、人民的經(jīng)濟(jì)承受力極為有限的特定條件下,既不與民奪利,又為抗日軍隊和根據(jù)地的發(fā)展和保障軍部和兄弟部隊之需,開拓新的財源,成為曾希圣和皖江抗日政權(quán)面臨的重大挑戰(zhàn)。

新四軍第七師運(yùn)輸隊在運(yùn)送軍用物資

1942年12月:曾山雪中送炭

1942年年底,曾希圣到軍部和華中局匯報和參加華中黨校學(xué)習(xí)時,到處為皖江“挖人”,主要是財經(jīng)、軍工方面的領(lǐng)袖人才。當(dāng)時,華中局已成立了由曾山領(lǐng)銜的財經(jīng)委員會,副主任是朱毅、方毅。曾希圣找到曾山,要求盡快選派有能力的財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)干部到皖江抓經(jīng)濟(jì)。但當(dāng)時曾山手里幾個新四軍有名的財經(jīng)高手,已各有其位(蘇中陳國棟、蘇北駱耕漠、淮海顧準(zhǔn)、淮南陳穆、淮北李人俊、鄂豫邊范醒之,后蘇皖汪道涵)。唯江南六師的蔡輝(蔡悲鴻)當(dāng)時正在華中黨校學(xué)習(xí),曾山想調(diào)他去華中局財經(jīng)委。曾希圣碰到譚震林(當(dāng)時從六師暫調(diào)軍部任政治部主任),得知譚將調(diào)二師任政委,也想調(diào)蔡輝隨任。曾希圣搶先找曾山要人,又通過葉進(jìn)明向軍部催要蔡輝。曾希圣對葉說:“七師部隊所能籌集的錢和物,現(xiàn)在看來要枯竭了,但地方的財務(wù)潛力還不少,你要組織力量征收……你報請軍部,要求增派財經(jīng)工作的干部來七師。你們的任務(wù)是既要保障讓七師發(fā)展的要求,又要盡力滿足軍部對我們的要求。” 曾山經(jīng)過權(quán)衡,認(rèn)為皖江是軍部財源重點(diǎn),決定將蔡輝調(diào)七師。

1942年冬,我軍截獲國民黨擬于1943年春對鹽阜區(qū)(軍部所在)重兵掃蕩的情報,華中局和新四軍軍部組織部分干部向各師根據(jù)地轉(zhuǎn)移,曾山和七師政治部主任何為夫婦及蔡輝、譚偉、徐德明等一批財經(jīng)干部,就先后趕到皖江七師所在地?zé)o為。

后來,曾希圣在1958年曾感嘆說:“曾山派蔡輝到七師,真是雪中送炭啊!”而譚震林則埋怨道:“蔡輝當(dāng)年跟我走,決不至于被冤死”。

1943年1月:皖江英才際會

曾希圣,1904年生人,長蔡輝近10歲,當(dāng)年僅38歲。

曾希圣1941年5月1日出任七師和皖江黨政軍領(lǐng)導(dǎo)以前,雖沒有擔(dān)任高級軍事指揮官獨(dú)立帶兵和獨(dú)立開辟、主政根據(jù)地的經(jīng)歷,但他有過人的謀略和大局洞察力,善于駕馭全局;性格堅強(qiáng),堅忍不拔,工作作風(fēng)大刀闊斧、雷厲風(fēng)行,執(zhí)行紀(jì)律嚴(yán)格,講究一絲不茍,為人胸襟坦蕩,堅持原則,愛憎分明,不搞陰謀詭計,不算計人。雖有剛愎自用的不足,但在皖江時期用人不拘一格,不搞小圈子,“五湖四海”的黨內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作搞得非常出色。在軍隊建設(shè)中,曾希圣善于“兼容并濟(jì)”。當(dāng)時的七師部隊中,既有皖南事變突圍的堅持三年敵后游擊戰(zhàn)爭的部隊和干部,又有延安調(diào)來的長征干部,還有長期堅持皖南和江北游擊戰(zhàn)爭的皖南、皖中地方武裝和干部,也有當(dāng)?shù)貝蹏耸吭趪顸h名下發(fā)展的各類民眾抗日武裝。曾希圣經(jīng)過一系列調(diào)整,使各部形成合力共同御敵,從不足2000人的小武裝發(fā)展成一支有3萬精兵的主力部隊,在解放戰(zhàn)爭和抗美援朝戰(zhàn)爭中戰(zhàn)功顯赫。在地方政權(quán)建設(shè)中,曾希圣堅持以地方干部為主、以統(tǒng)一戰(zhàn)線為基礎(chǔ),依靠在當(dāng)?shù)赜型诺膿碜o(hù)共產(chǎn)黨的愛國人士和熟悉地方情況的地方黨領(lǐng)袖,使政權(quán)建設(shè)擁有廣泛的群眾基礎(chǔ),得到社會各階層的支持。(據(jù)傳,黨中央曾評價說他對中國革命有兩大貢獻(xiàn),其一:在中共蘇區(qū)反圍剿和長征中,曾希圣領(lǐng)導(dǎo)的二局以其特殊的手段獲取了大量極其準(zhǔn)確可靠的敵軍調(diào)動軍事情報,為紅軍反圍剿和長征勝利,做出重大貢獻(xiàn)。其二:皖南事變后,開辟皖江根據(jù)地和創(chuàng)建新四軍七師,在四面受敵包圍的極其艱險困難的條件下,使七師由開始不足2000人迅速發(fā)展到3萬多人,并為兄弟部隊提供了大量財政和物資上的支持,為中國人民的解放事業(yè)作出重要貢獻(xiàn)。)

深受譚震林、曾山器重的蔡輝,到皖江又受到曾希圣的特殊偏愛和器重。據(jù)七師老同志說,曾希圣在毛主席、周恩來直接領(lǐng)導(dǎo)下工作多年,一直在軍委掌控核心機(jī)密,雖戰(zhàn)略全局觀很強(qiáng),但資格老,位高權(quán)重,為人耿直,要求嚴(yán)格,好發(fā)脾氣,罵娘,拍桌子,吹胡子瞪眼是常事,大家都心存畏懼。唯有蔡輝和他相處時可無拘無束,情同手足。在七師工作期間,曾希圣誰都罵過,唯獨(dú)沒有跟蔡輝紅過臉。除了工作上十分順手外,蔡輝和曾希圣雖然年齡、職務(wù)、資歷相差很遠(yuǎn),但兩個人都善讀《三國》,愛下棋、打麻將,兩個人都有長期上海地下工作的經(jīng)歷,都是敵工情報的高手,很多方面情趣投合。蔡輝的愛人李寧和曾希圣的愛人余叔,當(dāng)時都年輕漂亮,都是從上海投奔新四軍的青年學(xué)生,參軍、入黨的時間差不多,也相處融洽,情同姐妹。

皖江行署主任呂惠生(1941年選任為皖江根據(jù)地第一個抗日民主政權(quán)——無為縣縣長,1942年被選任皖中行署主任)、曾任皖江行署副主任的唐曉光(1939年任國民黨合肥縣長,1942年初任皖中行署財經(jīng)委主任,同年入黨,1943年上半年出任行署副主任),都有豐富的地方工作經(jīng)驗和廣泛的社會人脈。在軍事領(lǐng)導(dǎo)崗位,戰(zhàn)將如云。七師軍隊主要領(lǐng)導(dǎo)人代師長傅秋濤(參加過平江起義,領(lǐng)導(dǎo)湘鄂贛邊堅持三年游擊戰(zhàn)爭,七師組建前,任新四軍一支隊司令員兼政委)、代師長兼皖江軍區(qū)司令員譚希林(1927年黃埔軍校畢業(yè),參加過秋收起義和長征)、七師首任參謀長孫仲德(曾任紅軍皖西北游擊師師長,七師組建前在皖江一帶游擊,任新四軍江北游擊縱隊司令員、政委、政治部主任)、首任政治部主任何偉(曾任鄂豫皖區(qū)黨委組織部長、書記,七師組建前任新四軍四支隊政治部主任)、七師副政委兼組織部長李步新(1934年參加中國工農(nóng)紅軍北上抗日先遣隊,后堅持皖贛游擊戰(zhàn)爭,皖南事變前任皖南特委書記)、七師副參謀長兼十九旅旅長林維先(1929年參加中國工農(nóng)紅軍,紅軍長征后,堅持大別山武裝斗爭)、七師政治部主任王集成(1928年參加革命,1930年參加中央紅軍)、七師政治部副主任黃火星(1930年參加中央紅軍,經(jīng)歷過贛東北蘇區(qū)反圍剿和閩西三年游擊戰(zhàn)爭)、七師十九旅參謀長張铚秀(1933年參加中國紅軍,長征時曾任紅六軍團(tuán)營長),都是久經(jīng)沙場的紅軍精英。

蔡輝實際主持皖江財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)工作后,地方財經(jīng)收入和軍隊供給、軍工、裝備都有明顯改善。行署領(lǐng)導(dǎo)和軍隊將領(lǐng)們絕大多數(shù)都非常支持蔡輝的工作,要兵給兵,要干部給干部;也經(jīng)常三兩結(jié)伙到湯家溝吃“小灶”,與蔡輝建立起很深厚的感情。

1943年春,與蔡輝相繼抵達(dá)皖江根據(jù)地的,還有一位,在此后皖江財經(jīng)工作中發(fā)揮了重大支持保障作用的重要領(lǐng)導(dǎo)人張凱帆。張凱帆是安徽無為人,早在蕪湖讀中學(xué)時,就在國文教員李克農(nóng)(是中共情報工作創(chuàng)始人之一,時任蕪湖地下黨負(fù)責(zé)人。解放后,任解放軍副總參謀長兼中央軍委情報部部長、外交部副部長)影響下參加了革命。1929年-1933年,就是皖中地區(qū)黨的領(lǐng)導(dǎo)人之一,抗戰(zhàn)初期,又受黨的派遣,在皖江領(lǐng)導(dǎo)組織民眾抗日活動,組建了皖中第一個抗日地方武裝。張凱帆又是新四軍中的大才子,有與李一氓齊名的一筆好書法,尤其擅長詩文辭賦。在奉調(diào)皖江前,張凱帆任新四軍二師司令部秘書長(司令員羅炳輝將軍)、津浦路東各界聯(lián)防辦事處秘書長(軍政治部主任鄧子恢兼辦事處主任,方毅為副主任、張凱帆主持日常工作)兼參議會秘書長。辦事處實際是行署級的政權(quán)機(jī)構(gòu)。辦事處下轄來安、六合、儀征、嘉山、天長等6縣,南臨長江,北倚淮河,西至津浦,直逼汪偽“首都”南京,是新四軍二師與四師、七師、蘇北一師和軍部的通道。主要職能是籌糧、籌款、征兵、支前、貨檢、保證部隊給養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)抗日政權(quán)建設(shè)和民眾抗日組織。1942年12月底,張凱帆攜夫人史邁共赴皖江。史邁與蔡輝妻子李寧同為1920年生人,今安徽樅陽縣史家灣人。史邁出自書香門第,受過良好教育,抗戰(zhàn)爆發(fā)后,兄弟姐妹有4人投身革命。到皖江后,和余叔(曾希圣妻子)、李寧(蔡輝妻子)、吳銘(陸學(xué)斌妻子)、嚴(yán)行(黃耀南妻子)因年齡、出身、文化、參軍、背景、資歷狀況大體相似,故一見如故,情同姐妹,結(jié)下很深厚的戰(zhàn)斗友情(史邁、吳銘、李寧的親密交往,一直延續(xù)幾十年,直到他們相繼去世)。張凱帆比蔡輝大5歲,但和蔡輝在氣質(zhì)上相近,外柔內(nèi)剛,文質(zhì)彬彬,都寫一筆好字,文學(xué)修養(yǎng)很深,善飲、嗜煙、好打麻將。張凱帆和蔡輝都有過上海地下黨的工作經(jīng)歷,都有過被捕入獄的經(jīng)歷,都有脫黨后尋找上海黨組織的經(jīng)歷,都有組織地方抗日武裝的經(jīng)歷,都有創(chuàng)建和領(lǐng)導(dǎo)抗日民主政權(quán)的經(jīng)歷(張凱帆1940年3月任二師津浦路東第一個抗日民族政府來安縣的縣委書記。1940年10月,蔡輝任蘇南第一個抗日政權(quán)沙洲縣工委書記、縣長)。這些經(jīng)歷和經(jīng)驗,成為兩人情投意合的基礎(chǔ)。更為巧合的是,1933年張凱帆坐牢時,蔡輝的胞兄蔡志鍔是他的同室獄友,兩人曾共同組織獄中斗爭。蔡志鍔在獄中被公稱為“紅色律師”,常為獄友打抱不平,表現(xiàn)很突出,與張凱帆有過生死之交。由于這一層關(guān)系,兩人的私交甚深。

七師皖江根據(jù)地一大批久經(jīng)考驗、文武兼濟(jì)的革命精英,在曾希圣、傅秋濤、李步新、張凱帆的領(lǐng)導(dǎo)下,凝聚成統(tǒng)一的、強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)核心,這是皖江財經(jīng)工作能在1943年以后異軍突起的組織基礎(chǔ)。

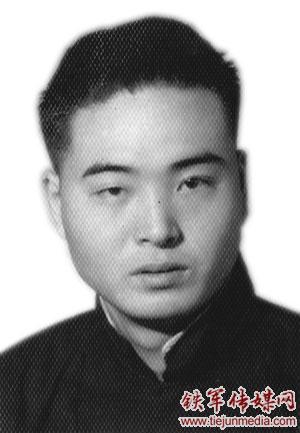

1943年,在無為湯家溝時的蔡輝(蔡悲鴻)

奉調(diào)皖江之前:蔡輝嶄露頭角

蔡輝奉調(diào)皖江時,不到30歲,但已有10多年的革命經(jīng)歷。蔡輝(原名蔡志倫,在六師時化名蔡悲鴻)生于1913年,上海南匯縣萬祥鎮(zhèn)人。早年就讀于上海嘉定黃渡師范和上海新陸中學(xué)高中部。1929年加入共青團(tuán),1933年加入中國共產(chǎn)黨。因參加革命活動,1936年在法租界被捕判刑1年,1937年獲釋。領(lǐng)導(dǎo)過學(xué)運(yùn)、工運(yùn)、農(nóng)運(yùn)。“八一三”后,任中共浦東特委領(lǐng)導(dǎo)之一,組織浦東的民眾參加抗日組織和地方抗日武裝。1939年8月奉黨組織調(diào)派,參加何克希領(lǐng)導(dǎo)的江南抗日義勇軍,先后在路東特委領(lǐng)導(dǎo)下,任蘇常太地區(qū)太平橋辦事處主任、常熟東塘市辦事處主任。是新江抗(沙家浜部隊)的創(chuàng)始人之一。1940年4月,譚震林調(diào)到路東主持領(lǐng)導(dǎo)蘇南抗日斗爭,先后成立新江抗和新四軍六師(十八旅、十六旅)、江南保安司令部。9月江抗總部從蘇常太遷至澄錫虞地區(qū),同時成立了澄錫虞總辦事處。譚震林到江抗東路蘇常太的第一站,是常熟東塘市辦事處,蔡輝時任辦事處主任,代表路東特委向譚震林匯報工作,深受譚震林賞識。澄錫虞總辦事處成立后,譚震林令蔡輝任財經(jīng)委主任,為部隊籌錢籌糧籌物。1940年10月,為在沙洲建立戰(zhàn)略通道,派蔡輝兼沙洲辦事處主任、沙洲縣工委書記。1941年1月,皖南事變后,新四軍重組,根據(jù)黨中央指示,新四軍加強(qiáng)抗日根據(jù)地建設(shè)。1941年2月,沙洲縣第一個抗日民主政府成立,蔡輝任縣長。沙洲縣(今張家港市)是抗戰(zhàn)時期中共領(lǐng)導(dǎo)下、在敵后首批創(chuàng)建的抗日民主根據(jù)地之一,與大革命時期紅色政權(quán)建設(shè)的內(nèi)容、形式、任務(wù)都發(fā)生了重大變化,具有創(chuàng)新性。譚震林是中共領(lǐng)導(dǎo)下第一個紅色政權(quán)茶陵縣蘇維埃的創(chuàng)建人,參加過中央蘇區(qū)紅色政權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)工作,有豐富的紅色政權(quán)建設(shè)經(jīng)驗,對黨在抗戰(zhàn)時期以統(tǒng)一戰(zhàn)線為基礎(chǔ)的抗日民主政權(quán)建設(shè),有獨(dú)到見解。譚震林特別重視沙洲縣抗日民主政權(quán)的建設(shè),數(shù)次親臨沙洲縣指導(dǎo)、幫助工作,多次和蔡輝一起做上層人物的統(tǒng)戰(zhàn)工作。在譚震林的直接指導(dǎo)下,蔡輝在1940年10月至1941年8月到沙洲縣的短短幾個月時間,迅速打開了局面,做成了八件大事:

第一件:建立起縣、區(qū)、鄉(xiāng)、村四級政權(quán)。縣政府設(shè)有秘書科、財經(jīng)科、司法科、河工局、江防局和文教科。另配有交通站和警衛(wèi)排。到1941年6月止,全縣共建立了7個區(qū)政府(黨的區(qū)委同期建立),區(qū)長由民主人士擔(dān)任,副區(qū)長由黨員擔(dān)任。在43個鄉(xiāng)建立了由民直選的鄉(xiāng)、村政權(quán),鄉(xiāng)長中黨外人士占70%。在譚震林、蔡輝爭取團(tuán)結(jié)下,集合了一批當(dāng)?shù)氐膼蹏R分子、開明士紳、幫會首領(lǐng)參政主政。他們中絕大多數(shù)在抗日戰(zhàn)爭和解放戰(zhàn)爭中始終和中共站在一起。

第二件:迅速發(fā)展了黨領(lǐng)導(dǎo)下的抗日武裝。通過改編地方抗日武裝和宣傳動員征兵,到1941年7月反清鄉(xiāng)斗爭前,已建立了1000多人的沙洲縣警衛(wèi)團(tuán);后編入六師十八旅隨主力撤至蘇中。

第三件:恢復(fù)發(fā)展了教育和文化事業(yè)。1939年,全縣僅有1所中學(xué),22所小學(xué)。到1940年夏,江抗進(jìn)沙洲后,學(xué)校陸續(xù)開辦。1941年2月,全縣共有中學(xué)4所、40多所小學(xué)。縣政府文教科負(fù)責(zé)全縣小學(xué)的教育輔導(dǎo)和經(jīng)費(fèi)安排,每期發(fā)給每個班級20多元補(bǔ)助費(fèi)。組織民運(yùn)工作人員或者知識青年,到鄉(xiāng)、村普及辦夜校,宣傳抗日,進(jìn)行成人教育。1941年3月,縣政府正式出版《縣政公報》及副刊《星火》。3月1日,蘇南地區(qū)唯一發(fā)行抗日革命書籍的書店“江南書店”開業(yè),并到各主要集鎮(zhèn)流動設(shè)攤,傳播抗日文化。

第四件:大興水利,發(fā)展生產(chǎn)。沙洲的河流,東西曰“套”,南北曰“港”。由于港灣多年沒有疏浚,致使通江河道淤沙沉積,泄水不暢,造成農(nóng)田排灌困難,農(nóng)業(yè)歉收。1941年春,蔡輝領(lǐng)導(dǎo)的沙洲縣政府成立河防辦事處,組織全縣數(shù)萬民工,歷時半年余,疏通了以北老套為軸心,南及南橫套,北到金雞港,西至長山港,東抵一干河的36條半港套河道全部疏浚,全長100多公里,當(dāng)年大片農(nóng)田都獲豐收。是抗戰(zhàn)時期,蘇南最大規(guī)模的水利工程。

第五件:普遍建立以抗日和維權(quán)為中心的群眾組織。通過群眾組織積極開展減租減息、實行加薪、發(fā)展生產(chǎn)、鋤奸緝私、文化宣傳等活動。各地都組織起“職工抗日協(xié)會”、“車夫工人總會”、“教師聯(lián)合會”、“學(xué)生會”、“農(nóng)抗會”。“青抗會”、“婦抗會”最為活躍。各鄉(xiāng)“青抗會”積極組織青年參加興修水利,發(fā)展生產(chǎn);辦夜校,組織青年學(xué)文化,傳唱抗日歌曲,開展抗日宣傳;組織緝私隊到交通要道、港口查截販賣私糧的奸商,配合反經(jīng)濟(jì)封鎖;響應(yīng)縣政府禁煙(鴉片)禁販的命令,查煙查賭,取締賭場、煙點(diǎn),使全縣煙、賭基本禁絕,社會風(fēng)氣迅速好轉(zhuǎn)。“婦抗會”主要發(fā)動婦女做軍鞋,送給部隊;在縣政府支持下禁止虐待婦女,反對買賣婚姻,爭取婦女解放。

第六件:建立起新四軍溝通大江南北的戰(zhàn)略要道。沙洲在蘇南有特殊的地緣特點(diǎn)。占據(jù)沙洲,一可為蘇中、蘇南新四軍的聯(lián)系建立戰(zhàn)略通道,掩護(hù)部隊、干部南北進(jìn)出;二可作為溝通蘇中、蘇南抗日游擊根據(jù)地與敵占區(qū)上海、南京等中心城市的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和人員往來的橋頭堡。沙洲縣政府以武裝控制碼頭、民船,發(fā)動群眾建立秘密交通線等方式,迅速建立起六師的敵后戰(zhàn)略通道。在掩護(hù)人員進(jìn)出根據(jù)地方面,有兩次較大規(guī)模的:一次是1940年3月-7月,通過中共地方組織控制的外輪,組織運(yùn)輸、接應(yīng)了從上海動員的新兵1500多名,這些上海兵,后來成為六師十八旅五十一團(tuán)、五十二團(tuán)、五十三團(tuán)的骨干。另一次是1941年七八月間,鑒于蘇常太地區(qū)的形勢日趨惡化,六師師部急令堅持內(nèi)線的部隊及地方干部迅速向沙洲集結(jié),北撤蘇中。蘇常太地區(qū)的黨、政、軍人員、新四軍十八旅軍械所的近百名人員以及設(shè)備、十八旅后方第一療養(yǎng)所的近百名傷員、十八旅教導(dǎo)大隊、江南保安司令部及警衛(wèi)一團(tuán)等2000多名干部、戰(zhàn)士,在沙洲縣軍民的掩護(hù)下安全北撤蘇中,保存了大量有生力量。

第七件:整頓社會經(jīng)濟(jì)秩序,打擊不法奸商,在維護(hù)大眾利益的基礎(chǔ)上,發(fā)展經(jīng)濟(jì),增加財政收入。主要措施有四條:一是控制港口,掌握航運(yùn),設(shè)江防管理局。在沙洲沿江各港口和內(nèi)河交通要道設(shè)立稅卡,按東路財委會頒布的征稅辦法征收賦稅,包括各集鎮(zhèn)商行、棉花行、糧行,稅收量每天七八千-1萬余元(法幣),每月約有25萬元-30萬元。二是征收夏糧,大部分鄉(xiāng)村均按時完成。三是發(fā)行“抗幣”,統(tǒng)一幣制。四是縣政府要求各鄉(xiāng)“農(nóng)抗會”普遍以農(nóng)民入股形式等籌建“信用供銷合作社”,實行公買公賣,遏制了少數(shù)奸商操縱糧市、哄抬物價的投機(jī)行為,實惠農(nóng)民。

第八件:建立起與淪陷區(qū)開展特種貿(mào)易的橋頭堡和大通道。沙洲縣抗日民主政權(quán)成立后,根據(jù)譚震林司令的指示,蔡輝親自掌控成立了江防局,對糧食、棉花、食用油等敵區(qū)稀缺的戰(zhàn)略物資實行“貨管”,采用武力禁止對敵占區(qū)的自由貿(mào)易,由抗日民主政府組織實行對敵區(qū)貿(mào)易的“專營”。蔡輝和上海盛慕萊、蔡志鍔、朱玉龍等愛國商人聯(lián)手,在上海設(shè)立了地下商業(yè)中心和倉庫,抓住日軍長江封鎖線水上哨卡對德籍貨輪不檢查、和上海法租界貨輪碼頭不受日軍控制的漏洞,通過內(nèi)線控制了3艘千噸級德籍貨輪開展敵區(qū)貿(mào)易。一方面,按平價收購統(tǒng)管的糧、油、棉、鹽運(yùn)至上海高價出售(差價3~4倍);另一方面,又購進(jìn)軍隊和根據(jù)地急需的大批軍用物資、西藥、布匹及其他輕工業(yè)品。同時,利用縣政府實際掌控的“大一貨船公司”和其他民營船隊的航運(yùn)資源,溝通蘇中與敵占區(qū)上海至蕪湖等口岸進(jìn)行民間貿(mào)易,迅速打開了局面。到1941年春,沙洲我方控制的十幾個碼頭成為長江下游大江南北貨運(yùn)集散的中心,碼頭燈火晝夜通明,僅十二圩港、太子圩港,每天就有四五百名碼頭工人上下貨物數(shù)千噸。蔡輝出任沙洲縣長的6個月,通過商業(yè)稅和敵區(qū)貿(mào)易,為新四軍六師和軍部籌款約五六百萬元(時價相當(dāng)2.5萬~3萬兩黃金),還購進(jìn)二三百萬元的軍需物資,對在經(jīng)濟(jì)上支撐新四軍六師和蘇北軍部的生存發(fā)展,做出特殊貢獻(xiàn)。

1980年,李步新(時任中組部常務(wù)副部長,原七師副政委、皖江區(qū)黨委副書記)在為蔡輝平反奔走時曾說:蔡輝到皖江,給七師、皖江根據(jù)地帶去了3筆別人不可替代的無形資產(chǎn)(大意如下):

第一筆:蔡輝在江南六師譚震林言傳身教下,創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)縣級抗日民主政權(quán)的指導(dǎo)思想、寶貴實踐和經(jīng)驗、教訓(xùn),以及張凱帆在淮南二師領(lǐng)導(dǎo)行署級抗日民主政權(quán)的指導(dǎo)思想和經(jīng)驗,對1943年以后皖江抗日民主根據(jù)地的建設(shè),尤其是經(jīng)濟(jì)建設(shè),無疑都產(chǎn)生過很重要的影響。據(jù)張凱帆回憶:“當(dāng)時七師防區(qū)的根據(jù)地建設(shè)、政權(quán)建設(shè),遠(yuǎn)不如二師。二師防區(qū)不僅建立了縣級政權(quán),而且建立了區(qū)鄉(xiāng)政權(quán)。七師轄區(qū)僅僅建立了一個無為縣政權(quán)……皖中處日偽頑三面夾攻之中,鞏固程度還不及淮南。”

第二筆:蔡輝在六師主持地方財經(jīng)委工作,參加敵偽軍工委工作領(lǐng)導(dǎo),特別是在沙洲縣,依靠抗日民主政權(quán)和武裝力量,以戰(zhàn)略物資實物貿(mào)易為基礎(chǔ),建立起敵后廣泛的貿(mào)易統(tǒng)一戰(zhàn)線,大規(guī)模開展敵區(qū)貿(mào)易實踐中形成的商戰(zhàn)思想和實踐經(jīng)驗。

第三筆:蔡輝在上海和蘇南工作時期,已建立起以上海為中心的廣泛和可靠的商業(yè)、交通、情報網(wǎng)絡(luò),和經(jīng)過長期商戰(zhàn)實踐,對敵區(qū)物價變化、運(yùn)輸和商運(yùn)通道、軍需品來源、金融渠道、日偽敵情等經(jīng)濟(jì)、政治信息全面而準(zhǔn)確的把握。

(作者單位:北京新四軍研究會)

新四軍第七師兵工人員在碾磨炸藥