1943年抗日反“清鄉(xiāng)”時,南通縣黨政軍負責同志在掘東區(qū)合影左起:殷逸、韓念龍、梁靈光、周一峰、賈鴻鈞

投筆從戎,參加管文蔚創(chuàng)建的抗日自衛(wèi)團;自辦農(nóng)場,賣地買槍,解決抗日部隊軍需

殷逸原名殷朝法,江蘇丹陽縣訪仙鄉(xiāng)東卯塘里人,1919年1月29日出生于一個普通農(nóng)民的家庭,他6歲喪父,從小在叔父家長大。殷逸天資聰明,思想活躍,讀書刻苦,成績優(yōu)良。16歲那年,考入丹徒縣黃墟師范學校。在校讀書期間,他結(jié)識了許多進步青年和愛國志士,閱讀了大量書籍,積極追求革命真理,立下了“為拯救中華而讀書”的誓言。

1937年,“八一三”事變以后,江南大片國土相繼淪陷。10月下旬,管文蔚在自己的家鄉(xiāng)丹陽倪山村建立起丹陽第一個自衛(wèi)團。熱血沸騰、仇恨滿腔的殷逸,目睹侵略軍蹂躪家鄉(xiāng)的大好河山,屠殺無辜百姓,意識到只有組織起來,拿起武器堅決斗爭,才能打敗日本侵略者。殷逸聽到消息后,毅然棄學回鄉(xiāng),參加了丹陽自衛(wèi)團。1938年春,丹陽成立了抗日自衛(wèi)總團,管文蔚任總團長。是年7月,管部編入新四軍戰(zhàn)斗序列,被授予新四軍挺進縱隊番號,管文蔚為縱隊司令。

殷逸在抗日自衛(wèi)隊負責軍需工作。當時隊伍上條件異常艱苦,既缺武器,又缺糧草,得靠自己想辦法。為了解決部隊的給養(yǎng)來源,他和其他同志一道,在丹陽嘉山邊動手創(chuàng)辦了小農(nóng)場,生產(chǎn)糧食,部分地解決了部隊的生活問題。為了給部隊籌款買槍支,他回家動員母親賣掉一部分土地。土地是莊稼人的命根子,他母親是個農(nóng)家婦女,怎么能舍得賣地呢?殷逸便耐心地開導母親:“日軍侵略中國,危亡在即,如果國家亡了,即使有土地也不能活下去。賣掉土地買回槍支,打跑日本鬼子,才能過上太太平平的好日子。”他跟母親講抗日救國的道理,直到半夜,終于把母親說通了。第二天,他把一部分土地變賣后,買了槍支,支援了抗日自衛(wèi)隊。

抗大深造,調(diào)往南通縣梁靈光團任參謀長;機智勇敢,靈活機動,取得反清鄉(xiāng)斗爭勝利

1940年冬,新四軍挺進通、如、海、啟地區(qū),殷逸隨部隊東進,之后又到鹽城抗大學習。

1942年9月,殷逸學習結(jié)束,由抗大調(diào)往南通縣警衛(wèi)團任參謀長,時任團長的是梁靈光。梁團長的傳奇故事,在部隊中廣為流傳:說他早在“一二·九”運動中便投身革命,后來帶領部隊打鬼子,十分英勇。最神奇的是“單刀赴會”。那一次,他只帶了秘書和警衛(wèi)員,就接管了消極抗日的南通縣政府。殷逸到任后,也學著梁團長那樣帶隊伍。為了提高部隊的軍事素質(zhì)和政治水平,就組織基層干部分期分批進行短期集訓;為了做好抗日反“清鄉(xiāng)”斗爭的準備,他在縣委領導下,協(xié)助梁團長,搞好部隊的“精兵簡政”,抽調(diào)了一批有戰(zhàn)斗經(jīng)驗的干部、戰(zhàn)士,去充實區(qū)武裝,加強區(qū)隊的戰(zhàn)斗力。

1943年4月,反“清鄉(xiāng)”斗爭開始,殷逸與梁靈光團長、周一峰政委等領導同志一起,帶領南通縣黨政軍民,堅持在“清鄉(xiāng)”區(qū)內(nèi)。當時,日軍的矛頭直指縣團和縣黨政機關,而縣團大部分兵力已充實到基層去了,留在“清鄉(xiāng)”區(qū)內(nèi)只有1個連的兵力。作為縣團參謀長的殷逸,既要組織部隊跟敵人周旋,又擔負著掩護首長和黨政機關的重任。

在這危急關頭,他帶領部隊執(zhí)行了“避敵鋒芒,保存自己”的方針,和日偽軍玩起了“捉迷藏”。

一天深夜,寒風襲人,南通警衛(wèi)團部隊在漆黑的原野上行進著。突然,偵察員回來報告:“前面發(fā)現(xiàn)敵人,正向我方而來”。團部命令:“就地臥倒,準備戰(zhàn)斗!”戰(zhàn)士們立即臥倒在一條溝邊,迅速把子彈推上膛,槍口對準前面百米處的大路。這時,敵人由西向東而來,先看到了一條長黑影,緊接著聽到了“嚓嚓”的皮鞋聲。敵我距離在縮短,150米, 100米……一場遭遇戰(zhàn)馬上就要發(fā)生。就在這千鈞一發(fā)之際,東北方向突然響起了槍聲,大隊日軍立即轉(zhuǎn)向東北。一陣激戰(zhàn)之后,槍聲逐漸稀疏了,團部傳來口令:“快向西南撤!”當部隊一口氣行進了七八里路,就地休息時,才知道,剛才是前衛(wèi)部隊為了保護團部的安全,按照參謀長的事先部署,有意開槍把敵人引過去的。

當時,“清鄉(xiāng)區(qū)”內(nèi)分為三個中心區(qū),東區(qū)(啟東)、中區(qū)(海門)和西區(qū)(南通),新四軍就在三個區(qū)內(nèi)跳來跳去。每當要跳出區(qū)時,總是在民兵和群眾協(xié)助下,由先頭部隊把敵人筑的籬笆打開一個洞,然后,兩邊派出警戒,部隊迅速鉆過去。敵人由于經(jīng)常撲空,便狡猾地采取聲東擊西戰(zhàn)術,縣團部隊便經(jīng)常會處于敵人包圍圈內(nèi)。

那是夏季的一天,部隊才由中區(qū)跳到西區(qū)。第二天下午,便得知,共有七八路敵人,從四面向我駐地逼近。看來,這場突圍戰(zhàn)是非打不可了,可是向哪個方向突圍呢?梁團長和殷參謀長身著便衣,手拿望遠鏡,先在周邊瞭望了一番;后又由參謀長背了一副糞筐,去稍遠處“拾了一趟糞”……

突圍開始時,小股部隊帶電臺先向西邊發(fā)動“強大攻勢”。南、北、東三個方向的敵人,聽到槍聲,便“奉命”向西集中過來。這時,電臺突然傳來命令:“改向東北方向沖。”敵人見我前衛(wèi)部隊又從東北方向沖開了一個口子,便又甩頭殺向東北。正在日偽軍疲于奔命之際,我團部率大股以逸等勞的部隊,向西北方向跑步前進了七八里地,直到聽不見槍聲了,便就地休息,警衛(wèi)團又一次突圍勝利了。

這次突圍成功,是殷逸參謀長巧施連環(huán)計的結(jié)果。他在偵察中,發(fā)現(xiàn)只有西邊最沉靜,判斷敵人決不會留個口子讓我軍突圍,沉靜之中必有重兵埋伏。團領導便“將計就計”,假裝向西突圍,敵人以為我軍中計,把其他方向的敵軍都調(diào)到西邊,實際是中了我軍的“調(diào)虎離山”計。當我再次向東北佯攻,敵人重新組織部隊向東北奔命時,南通警衛(wèi)團則“暗度陳倉”,安全向西北撤出。

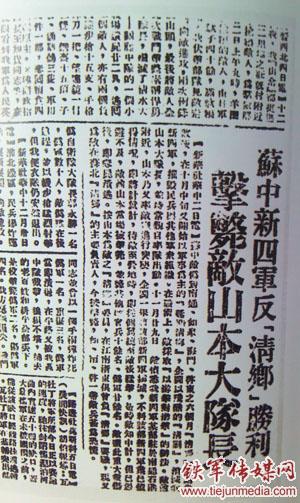

1944年1月6日,《解放日報》關于蘇中反“清鄉(xiāng)”中,擊斃日軍大隊長山本的報道

巧設伏兵,帶領部隊擊斃日軍山本大隊長

第一期反“清鄉(xiāng)”斗爭取得勝利之后,殷逸擔任了南通縣警衛(wèi)團團長,他肩上的擔子更重了。為了迎接新的戰(zhàn)斗,他發(fā)動部隊認真總結(jié)前一階段斗爭的經(jīng)驗教訓,進一步加強了部隊的建設。

日軍不甘心于他們的失敗,瘋狂地進行更殘酷的“延期清鄉(xiāng)”。

1943年7月24日至26日,日寇山本大隊駐剿通中十總店一線,挨家挨戶地抓了200多人。26日晚,山本強迫被抓的群眾在十總店挖坑,并逐個拷問:“這里面誰是新四軍?誰是干部、民兵?誰是共產(chǎn)黨員?”被拷問的群眾答:“不知道。”“不說的,你就是新四軍,死啦死啦的……”日本兵就把他推下坑活埋了。再拉出第二個人拷問,回答“不知道”,又被活埋了……在這個血腥的夜晚,在十總店一共活埋了53個老百姓,但是,沒有一個人說出誰是新四軍、民兵的。

10月9日,山本又率領機動清剿隊,從石港出發(fā),到通中地區(qū)的同樂、華蘆、唐洪灶、嚴家灶、十總店、新河邊、雙墩一帶進行反復梳篦式“清剿”,到21日,就搜捕了560多人。許多無辜群眾受到日偽滅絕人性的殘害,諸如,活埋、剝皮、“點天燈”、“吞火龍”、“腌咸肉”、“灌肚肺”、上電刑、戳鋼針等,不一而足。10月23日,山本再次出動,又在后港鎮(zhèn)土山腳下,用馬刀砍死群眾23人,其中包括1名孕婦。

日寇的罪行罄竹難書、令人發(fā)指,激起了南通警衛(wèi)團指戰(zhàn)員的極大憤怒,大家紛紛到團部請戰(zhàn),要為死難的同胞報仇。

此時,殷逸的心情和大家一樣,胸中也是充滿著熊熊的復仇烈火。但是,作為一個指揮員,面臨敵強我弱,更需要的,是沉著、冷靜。

其實,殷團長早已成竹在胸。許多天前,他就部署偵察兵監(jiān)視山本的行蹤,并策劃好了復仇的計劃。

11月28日夜,殷逸親自率領一個加強連,悄悄在石港附近地區(qū)潛伏下來,和連里的干部戰(zhàn)士一起,擬定了好幾套作戰(zhàn)方案,只待殺敵良機的到來。真是老天長眼了。第二天,殺敵報仇的機會就來了。一大早,山本率機動隊冒著寒風,氣勢洶洶地向石港西撲去,折騰了一整天,太陽西斜時,精疲力竭的山本準備帶隊返回據(jù)點。但他做夢也沒有想到,南通警衛(wèi)團早已選擇有利地形,設好了埋伏。當山本的1個小隊進入伏擊圈后,埋伏已久的警衛(wèi)團勇士們都瞪圓了眼睛,瞄準了敵人。200米,100米……殷團長沉住氣,當敵人進到50米時,他才一聲喊“打!”霎時間,機槍、步槍同時開火,手榴彈接二連三地在敵群中炸響,復仇的火焰彌漫了整個戰(zhàn)場。與此同時,賈鴻鈞參謀長帶領1個排,從敵人背后壓上來。在前后夾擊下,敵人亂作一團,鬼哭狼嚎,紛紛斃命。日軍的后續(xù)部隊聽到前面槍聲大作,以為山本已經(jīng)得手,趕忙一邊打槍,一邊增援。可是待他們趕到現(xiàn)場時,一個個都傻呆了。新四軍、游擊隊連個影子也沒有,地上橫七豎八地躺著十幾具鬼子尸體,山本亦倒斃在血污之中。

這一仗,處死了山本這個殺人惡魔,為死難同胞報了仇,也極大地鼓舞了在反“清鄉(xiāng)”斗爭中的軍民。

賈鴻鈞寫給筆者的信

沿海墾區(qū),開辟戰(zhàn)場,遭敵偷襲為國捐軀

由于部隊所在的中心區(qū),敵人碉堡林立,“掃蕩”、“清剿”活動頻繁,南通警衛(wèi)團團部和七連于1944年二三月份,轉(zhuǎn)移到沿海墾區(qū),在以九門閘為中心的南北一帶活動。海邊人煙稀少,敵人對這里控制比內(nèi)地要松得多,據(jù)點也少。從南坎向南到三余鎮(zhèn)一線,長達七八十里,只有南坎、兵房、大同鎮(zhèn)、海晏鎮(zhèn)、三余鎮(zhèn)等幾個據(jù)點,每個據(jù)點也只有一個小隊日軍和一個排偽軍。

1944年4月26日,南通縣委、縣政府和縣團機關駐在兵房東南七管這個地方,由縣團七連的兩個排負責警衛(wèi),七管這個地方距兵房敵據(jù)點約有十幾里。因為幾天不見敵情變化,就原地宿營了3天。

這一天,開過中飯后,部隊就午休了。賈參謀長值班,在外出查哨時,發(fā)現(xiàn)東北方向八管里有稀稀拉拉十多人,穿著便衣,不像下海回來的漁民。用望遠鏡一看,他們有的倒背著槍,有的徒手,還有人推著獨輪車,由北向南而行。到了七管,走下大堤,徑直向團部營地走來。賈鴻鈞立刻意識到,敵人可能是前來偷襲,馬上向殷逸團長報告。二人商量后,即由殷逸團長到溝東、賈鴻鈞到溝西去叫部隊,由周一峰政委帶電臺與譯電員向南轉(zhuǎn)移。

這時,敵人已到了離團部駐地只有100多米的北溝邊。他們突然從獨輪車上抽出機槍、步槍,分兩路沿房屋兩側(cè)的南北溝,向團部奔來。團部機關來不及收拾,就連忙向南撤到大堤。賈鴻鈞跑到西溝邊,正碰到敵人向他沖來,便拿起快慢機向敵人猛掃了一梭子,隨即轉(zhuǎn)到房南草堆后阻敵前進。殷團長帶警衛(wèi)員到東溝邊,也遇到向南沖來的敵人,還沒來得及開火,就不幸被敵擊中倒地(殷逸當時穿了一件灰白色大褂子,目標很顯眼)。團部兩邊正在午睡的部隊(約有八九十人),被槍聲驚醒,立即倉促迎戰(zhàn)。敵人見我軍人多,嚇得連忙逃走。賈鴻鈞帶領部隊追了3里多路,因耽心團長的傷勢,便迅速返回。但遺憾的是,殷逸團長還是因要害中槍且流血過多,不幸犧牲了。

為了吸取教訓、替殷團長報仇,參謀長賈鴻鈞派出偵查員,密切注意敵人的動向,很快掌握了兵房鎮(zhèn)據(jù)點的敵偽軍,沿大堤南行到河口,過一會兒,再沿大堤返回兵房的活動規(guī)律,決定伏擊這股敵人。那一天,警衛(wèi)團先在大堤下埋好地雷,然后,把部隊埋伏在丁家店附近,大堤兩側(cè)老百姓的草房里。等到八九點鐘,敵人果然來了。賈鴻鈞站在房子里面仔細觀察,見鬼子走到雷區(qū)時就命令拉雷,“轟、轟”兩聲,敵人死的死,逃的逃,連滾帶爬躲到堤下邊。埋伏在大堤兩側(cè)民房里的部隊隨即勇猛向敵沖殺,當場刺死了兩個鬼子,俘虜了幾個偽軍,繳獲了3支新三八大蓋。這一仗,雖然戰(zhàn)果不是很大,但總算是給了敵偽軍以應得的懲罰,替殷團長報了仇、雪了恨,同時,也把隊伍的士氣鼓動起來。

殷逸團長雖然犧牲了,但他的精神卻鼓舞著警衛(wèi)團的干部戰(zhàn)士們,更加英勇地殺敵。1年之后,中國人民終于取得了抗日戰(zhàn)爭的偉大勝利。

殷逸團長雖然離去了,但他的戰(zhàn)友與同學永遠沒有忘記他。

殷逸的戰(zhàn)友、老團長、后來曾任廣東省省長的梁靈光,在《烽火情深》一文中寫道:團長殷逸在激戰(zhàn)中犧牲。我們的心情從來沒有這樣沉重過,失去一位生死與共的親密戰(zhàn)友,怎能不叫人痛心呢!

殷逸的老同學、原丹陽抗日獨立團創(chuàng)建者管文蔚的夫人朱竹雯在《壯烈犧牲的殷逸同學》一文中,高度評價了他。說殷逸同學是抗日英雄,他從戰(zhàn)爭中學會戰(zhàn)爭,從一個戰(zhàn)士到一個好的團指揮員。戰(zhàn)斗中有勇有謀,沖鋒在前,退卻在后,和戰(zhàn)士同甘共苦,打成一片,把困難留給自已。他為人民、為革命而死,比泰山還重。革命業(yè)績,永載史冊。革命形象永遠活在同學們的心中,活在中國人民的心中!