1939年2月,方毅以中央派出的4個社會調查小組之一的組長身份進駐盱眙,建立抗日根據地。

一年后的4月,殷森和王宇、張焰等同志,隨盱眙縣第一任縣長余紀一也來到了盱眙。

那時方毅25歲,參加革命的時間已逾10年,任職也在團級以上,完全符合結婚的條件。但是,由于戎馬倥傯,轉戰千里,又在敵人的監獄里度過了3年鐵窗生涯,方毅連女朋友也沒有談過。時任蘇皖省委書記劉順元和夫人鮑有蓀就開始為方毅的婚姻大事操心,準備在革命隊伍中為他物色合適的對象。后經鮑有蓀、周希介紹,方毅與殷森加深了交往。

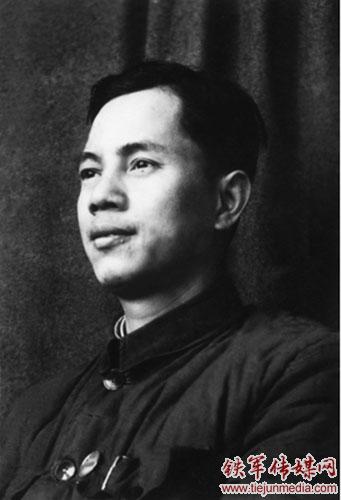

年輕時的方毅

在半塔集喜結連理

殷森的父親殷蘊元,曾追隨孫中山從事反清革命斗爭。“九一八”事變后,東北淪陷,后又成立了偽“滿洲國”。殷蘊元不愿當亡國奴,于1936年舉家遷回安徽原籍。殷森曾在吉林省立女子中學讀書,為人謙虛謹慎,性格內向,說起話來有些靦腆。

大約在1940年10月,周希分別征詢了殷森和方毅本人的意愿,還特地向方毅轉達了劉順元、鮑有蓀已“看中”殷森的意思。其實,在此之前,方毅和殷森也彼此認識,雖然沒有直接的工作關系,但是方毅對殷森的表現也有所聞。在路東抗日根據地的黨政軍領導干部中,數方毅最年輕,也尚未結婚,殷森也知道。當時,他們兩人年齡、學歷相當,尤其是志同道合,有共同語言,相互之間蘊藏著愛慕對方的潛意識。然而,由于當時的艱苦環境和戰亂年代,加之雙方職務和革命經歷的差異,彼此又都沒談過戀愛,所以,誰也沒有勇氣直接向對方表明或暗示愛慕之意。自從周希為他們牽線后,方毅和殷森經過一段時間交流,在加深了解的基礎上,談得情投意合。就這樣,雙方就很快確定了戀愛關系。

他們的結婚申請,很快獲得路東省委的批準。當年11月7日“十月革命”紀念日,方毅和殷森喜結連理,由劉順元安排,在省委機關舉行了一個簡易的新式婚禮。

方毅和殷森的“洞房”是方毅先前居住過的一間舊房,離省委機關院子不遠,緊靠半塔集西南角的炮樓下面。這間平房本來是過去駐守炮樓士兵的營房,半塔保衛戰期間,方毅曾在這座炮樓上觀察敵情和督戰。而今把方毅原來的住房布置成他們結婚的新房,就在單人床邊沿上加寬了一塊木板,并在上面鋪些稻草和兩人的單人褥子,然后鋪蓋上兩條洗干凈的灰布單人床單,上面整齊地疊放著各自的灰布棉被。“雙人床”一側擺放著一張長方桌和一條長板凳。床頭頂端用土坯砌起來一個矮平臺,原先在上面擺放著方毅的兩個不大的鐵皮箱,里面裝滿了他珍愛的書籍、地圖和電筒、蠟燭,以及換洗衣服。如今平臺上多放了一個殷森的手提行李袋。這就是他們的全部家當。

方毅和殷森結婚既沒有“蜜月”也沒有婚假,第二天就各自投入了緊張繁忙的工作。結婚不到一個月,方毅就撇下新婚的妻子,前往天長縣張鋪鎮、盱眙縣葛家巷等地考察調研,為路東聯防辦事處和省委機關選址。隨后方毅和劉順元就率領聯防辦事處和省委機關人員從半塔集遷到了葛家巷。葛家巷是張鋪鎮西面的一個山區小集鎮,省委機關和聯防辦事處分駐在集鎮附近的兩個村子。此時殷森仍在省委宣傳部工作。

聯防辦事處遷駐葛家巷后,方毅就成天忙于召開路東第一屆臨時參議會的工作。會后不久,鄧子恢奉調去淮北抗日根據地工作,路東聯防辦事處的工作由方毅全面負責。方毅全身心投入,整天忙得昏天黑地。雖然他和殷森的工作地點相距咫尺,但是方毅三天兩頭要深入到各縣、區、鄉了解情況,檢查工作,因而連妻子懷孕也無暇關照。

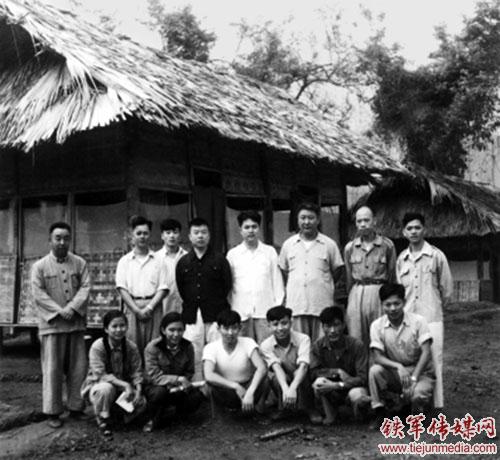

方毅(后排左2)在盱眙

六天幼子托鄉親

“皖南事變”之后,日偽軍把軍事進攻的目標集中指向新四軍及其所屬各根據地,經常發動殘酷的掃蕩。特別是毗鄰日偽巢穴南京的天長地區,日偽軍每次對路東根據地的掃蕩,這里首當其沖,直接威脅到黨政領導機關的安全。當時,殷森將要臨產,區黨委決定不讓她隨同區黨委機關遷到時家集,而臨時把她安排在半塔中心區委工作。

1943年春節前后,淮南根據地大雪紛飛,天寒地凍。日軍乘機從嘉山、來安一線增兵,陰謀策劃從西向東掃蕩淮南根據地。這時,殷森即將分娩,特別需要有一個比較安全的家。為此,半塔中心區委專門與楊言德商量,由半塔合作社在許港織布廠里為殷森騰出一間房子待產。1943年1月22日,方毅和殷森的第一個孩子就在這里平安地降生了。

這個男孩的出世,給年輕的父母帶來了無限的喜悅。但是,在敵后堅持抗戰的艱苦環境中,怎樣撫養這個孩子,確實是方毅和殷森面臨的棘手難題。最后還是決定把孩子寄托在當地群眾家中喂養。半塔中心區的馬廠鄉一個小村子,村里只有兩戶人家,一戶是楊言德的內弟家姓王,還有一戶是民兵小隊長馮國英。馮國英妻子王樹華,是鄉婦抗會會長,家里還有50歲的婆母和9歲的女兒。商得王樹華同意,孩子就放在她家喂養。孩子出生后第6天,王樹華夫婦冒著大雪,趁著外面行人稀少,一大早就來到織布廠殷森的住處,略作寒暄后,迅速把孩子襁褓包裹好,放在她丈夫的大棉襖衣襟里,沿著山間小路抱回家。當時,殷森和方毅連孩子的名字都還沒來得及想好,還是王樹華夫婦替孩子起名“來成”,寓意孩子出生在來安,平安成長。后來一直沿用了這個名字。

為了養活這個孩子,王樹華夫婦費盡心血。他們抱著孩子到莊前、莊后討奶水,還把逃荒來的有奶水的婦女留下,供她飯吃,讓她給孩子喂奶。有一年夏天,孩子得了病。殷森去看他,只見王樹華夫婦一個給孩子搖扇子,一個舀西瓜水,一勺一勺地喂……見到這動人的場景,殷森眼中滿含熱淚,喃喃地對孩子說:“你長大了,要記住啊,要記住啊!”

方毅和殷森的第二個孩子是個女兒,1945年夏在半塔集出生。俗話說,一兒一女一枝花,而且,這個孩子出生在中國人民八年抗戰即將勝利的前夕,猶如一朵初春綻放的報春花,為她的父母帶來了勝利的希望和喜悅。但是,在那艱苦的戰爭環境中,肩負重任的父母要自己喂養孩子談何容易!他們考慮再三,仍然不得不在孩子出生后50天,就送到嘉山縣澗溪的一位區干部家中喂養。

難忘第二故鄉

抗日硝煙彌漫淮南,戰亂盱眙貧困潦倒,從殷森的日記里,其艱苦歲月也可窺見一斑:

“6年的盱眙歲月,是在戰火紛飛的日子里度過的。淮南、盱眙父老與我們同生死、共患難,用自己的汗水心血,滋潤我們年輕一代,撫育我在革命征途上成長。6年,在人生的征途上雖然只是短暫的一瞬,但淮南、盱眙父老,卻為我們留下了多少充滿深情厚誼的難忘印象啊!每一念及,在工作中,就產生了新的動力,投入新的戰斗。”

1945年9月22日夜晚,殷森帶著兩個孩子,隨同淮南行政公署的一批干部,從時家集駐地出發,乘機帆船過洪澤湖經淮安前往淮陰。那天是中秋節,揚帆在洪澤湖上時,正是中秋佳節月明之夜,月光皎潔。殷森在日記中寫道:

“當我們揚帆在煙波浩渺的洪澤湖上的時候,正是八月中秋。皎潔的月光,映照著清澈的湖水,迎面飄來荷花、菱葉的陣陣清香。這一片水晶般的世界,不由得讓我想起古人的‘舉首望明月,低頭思故鄉’的詩句。我的第二故鄉,就是我曾在那里度過6個春秋的盱眙,水天茫茫,我不禁暗暗祝愿:盱眙,盱眙!革命紅旗永遠飄揚吧!告別了!您的兒女有朝一日會回來看望您的!”

在盱眙這段烽火歲月里,方毅同志歷任蘇皖邊區政府副主席,中共中央華中分局委員,華東財政經濟辦事處副主任。主要負責華東地區財政經濟工作,在后勤、人力、財力、物資供應上,做了大量組織領導工作,從而保證了我軍粉碎日軍和國民黨反動派的進攻,從戰略防御轉為戰略進攻,為淮海戰役的全面勝利,立下了不可磨滅的功勛。