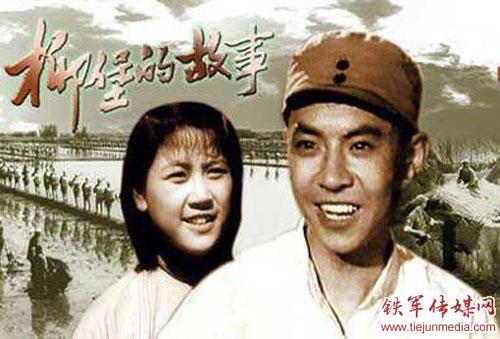

寶應柳堡是著名電影《柳堡的故事》的發(fā)生地、拍攝地,一曲《九九艷陽天》已傳唱了半個多世紀。

電影《柳堡的故事》主人公“二妹子”的扮演者、國家一級演員陶玉玲于1992年首次重返柳堡后,柳堡女子基干民兵班便正式更名為“柳堡二妹子”民兵班。2014年2月,“柳堡二妹子”民兵班正式擴編建連,成為了“柳堡二妹子”民兵連。

“二妹子”陶玉玲重返柳堡時,《柳堡的故事》作者胡石言也一同來到柳堡。胡石言曾介紹《柳堡的故事》的創(chuàng)作經(jīng)過:“我寫《柳堡的故事》完全是出于真人真事。1943年冬,我們新四軍一師三旅七團在寶應開展抗日游擊戰(zhàn)。當時,19歲的副班長徐金成向我匯報:首長,我很想開小差。為什么?我十分詫異。他說:我愛上了房東家的姑娘二妹子,她也很愛我,我不想跟部隊走了,我想留下當民兵。我說:軍人不能和老百姓談戀愛,你們約定沒有?他說:沒有,我怕哪天吃顆“花生米”犧牲了,害她白等。1945年9月,這位俠骨柔腸的小戰(zhàn)士在丁蜀山戰(zhàn)役中犧牲了,可這位姑娘卻一直在等他回來。每想起這件事,我就不能平靜。我想,我們的戰(zhàn)士為了人民的解放,不僅獻出了自己的生命,也犧牲了他們的愛情。我決心用文藝的形式表現(xiàn)出來,便創(chuàng)作了小說《柳堡的故事》。”

胡石言還說:柳堡這個地方原來叫留寶垛、留寶頭。當?shù)赜羞@樣一個傳說:從前有位狀元南下赴任,因大運河上有匪患,遂改走東蕩,行至此地突遇風雨,便在岸邊插下寶劍系船,雨后開船時把寶劍忘在岸上了,故名留寶。1943年我團駐軍在這里時,名為劉壩頭,沿河盡是大柳樹。當時我任團《戰(zhàn)斗報》主編,副班長徐金成是一營二連通信組長。我創(chuàng)作小說時,認為這個故事的風格與標題應該既是戰(zhàn)爭的,又是抒情的,便改“劉”為“柳”。“柳”字多情,但“壩”字沒有兵味,所以改寫成“柳堡”。后來小說《柳堡的故事》于1956年拍成電影,導演王蘋大姐問我柳堡是否真有其地,我說就是寶應的劉壩頭,因而攝制組來這里拍了兩個月的外景。

柳堡鎮(zhèn),因《柳堡的故事》而得名的。一部文藝作品中出現(xiàn)的地名,后來正式成為實際中的地名,這在中國當代還不多見。

經(jīng)過考證,胡石言作品中二妹子的原型,就是柳堡鎮(zhèn)柳堡村的夏美英。柳堡頭的“二妹子”家是一個十分貧苦的農(nóng)民家庭,又是一個革命家庭。夏美英兄妹七人,她在姐妹中排行老二。抗戰(zhàn)時期,夏美英的父親、哥哥、嫂嫂、大姐先后參加了中國共產(chǎn)黨。她家住在柳堡鄉(xiāng)的河東北頭,單門獨戶,是抗日部隊和地方干部活動的場所。在家庭的影響下,“二妹子”也毅然走上了革命道路。

過去農(nóng)村有早婚的習俗。1940年,“二妹子”已是一個22歲的大姑娘了,媒人跑破了門。東家說媒她不允,西家說親她不應,一門心思要為抗日民主政府做事。1941年底,新四軍來到柳堡后,“二妹子”的革命熱情更加高漲。她負責組織婦女識字,部隊文化教員經(jīng)常為這班“小辮子”講課。通過講、學、寫,她們學到了不少革命道理。她和莊上的姐妹們一起,站崗、放哨、護理傷病員,納軍鞋、挑水、做飯、洗衣服等,有時晚上識字回來,還帶領大家在墻上貼標語,宣傳抗日。1942年,她光榮地加入了中國共產(chǎn)黨。

1943年,夏美英萌發(fā)了參加新四軍的念頭。盡管她家是革命家庭.但當父親知道這件事時,開始并不太贊成,因為柳堡鄉(xiāng)沒有女人參軍的先例。夏美英找親戚朋友和新四軍的干部做父母的思想工作。在黨組織的關心下,夏美英終于跨出家門,參加了新四軍,在她的帶動下,好幾個農(nóng)村姑娘和她一道走上了抗日前線。

《柳堡的故事》放映后,時隔60多年,揚州人王暉擔任《柳堡的故事》姊妹篇《風車那個轉(zhuǎn)》的編劇,他筆下聚焦的是“二妹子”這個群體。王暉多次前往柳堡,采訪“二妹子”民兵班,并收集了大量素材。王暉說《風車那個轉(zhuǎn)》電影劇本脫胎于真實故事,幾乎每個人物都有原型,也是“二妹子”民兵連里的優(yōu)秀代表。

電影《柳堡的故事》成就了“二妹子”,柳堡是“二妹子”永遠的故鄉(xiāng)。