晚年黃源

他堅定而又有些蹣跚地穿行于歷史的史詩之中,那一漫長的穿行,凝重中又不失飄逸。在上世紀30年代的左翼文化運動中,他甘為魯迅麾下,酣暢淋漓地揮灑出中國知識分子追求世間真諦的人格力量。作為魯迅的學生,他始終立身滄桑,以筆投槍。他與茅盾、巴金等文學巨匠一直挽手并肩,合力而行。那是一種跋涉的腳步,而跋涉又是一種境界。一次采訪行動竟然成為一生的重要轉折,并由此成為新四軍中的文化人。黃源,不僅是一個名字,還是一部歷史。

從記者采訪團團長到軍中文化人

1937年8月13日,淞滬抗戰爆發。在彌漫的戰火硝煙中,由上海文學社、中流社、文叢社、譯文社這四家最大的文學雜志社聯合創辦的《吶喊》周刊大聲疾呼:“四社同仁當此非常時期,思竭綿薄,為我前方忠勇將士,后方義憤之民眾,奮其禿筆,吶喊助威。”這是中華民族不屈的聲音,鏗鏘激昂,振聾發聵。其時,黃源正是《譯文》主編,那吶喊中自然便有他的和聲。

1927年10月,黃源在上海勞動大學任《勞大周刊》的編輯

不久,因父病重,黃源匆忙返回老家浙江海鹽。《海鹽報》記者聞知后立刻前往對他說:“炮聲響了,你該對鄉人說些話。”這是一句很有分量的話。作為魯迅學生的黃源,其時已是家鄉的驕傲,有振臂一呼的作用。他當夜即寫了《炮聲響了——告警中敬告全邑同胞》一文,吁呼抗戰。黃源知道,縱有一腔桑梓情懷,但烽火連天的眼下卻非依巢戀棧之時。他的視野在于整個華夏大地。于是,他留下《赴火線去——臨別給親友家族》一文,義無反顧地選擇前行。當家鄉熟稔的一切漸離視線時,他心底的聲音是:國破家何在?

黃源來到武漢,成為《中央日報》特派記者和《新華日報》特約記者。此后,他便以一個戰地記者的身份活躍在敵后戰場。1938年的一天,黃源前往國民黨浙江省政府軍事、文化機關所在地金華采訪。金華是東南抗戰的重要樞紐,其后成為與重慶、桂林、西安、蘭州并稱的戰時全國五大“文化驛站”。金華有著濃烈的抗戰文化氛圍。創刊不久的《錢江潮》稱,“將以奔騰澎湃的雄姿、排山倒海的氣勢,推動浙江三千萬民眾踴躍參加抗日自衛,爭取最后勝利。”猶如波濤洶涌的錢江涌潮,強烈震撼著身臨其境的黃源。年底,金華文化界組織了一個文化新聞代表團,將前往皖南采訪新四軍。黃源被推選為團長,成員有《新華日報》記者石西民、經濟學家駱耕漠、《新蜀報》記者汪瑛,均為業界翹楚。人數不多是因為這是一次遠征,路途曲折艱辛,不適宜大規模的隊伍。訪問對象新四軍,雖組建不久,卻是一支新的抗日力量,因而倍受媒體關注。

一輛軍用卡車奔駛在蜿蜒崎嶇的山路上。黃源眺望著遠處煙霧籠罩著的黛山密林,一任思緒飛揚。在武漢時,他就對新四軍頗多關注。也許是出于記者的敏銳,他覺得這支中共領導的抗日武裝,必將承載著歷史使命,揮戈躍馬在抗日疆場。其中,葉挺、項英以及袁國平、李一氓等都是如雷貫耳的名字,走進他們,感受他們,一直是黃源的心愿。隨著時斷時續的皖南徽派建筑以及山徑小溪漸入眼簾,黃源知道目的地云嶺不遠了。

新四軍軍部以異乎尋常的熱情歡迎這支人數不多的采訪團。卡車甫停,眾多戰士便云集而前,簇擁著他們來到一處已為軍用的民宅堂屋。歡迎會隨之召開。致歡迎詞的是新四軍副軍長項英。黃源代表采訪團致答謝詞,并介紹了代表團成員。黃源說:“新四軍是中華民族新的抗日力量,將士們保衛國家的意志和英勇犧牲的精神,與魯迅先生所說的‘中華民族的脊梁’是一脈相承的。新四軍必將在葉、項首長的領導下,取得偉大的勝利。我們期盼這一天的到來。”

初冬的皖南,寒意襲人。但黃源感受到的卻是溫暖和欣喜。在云嶺移步所至,即有故交舊友、左翼文壇同仁不期而遇,欣慰暢然。這其中有創造社時期的朱鏡我、李一氓,有黃源編輯《文學》雜志時的撰稿人夏征農、彭柏山,還有他所熟識的薛暮橋、徐平羽、聶紺弩、丘東平、陳辛人、辛勞等。黃源覺得如此文人云集,一定是新四軍巨大的感召力使然,而這感召力的源頭即是抗日民族統一戰線。黃源顯然已經喜歡上云嶺了,雖然它還沒有展示出春天般的疊嶂染蘊、林茂竹翠以及山澗小溪流水潺潺的那種自然景觀,但人文的魅力、熟悉的文化圈以及迥然有別于國統區的抗戰氛圍和那種溢于官兵間的熱情足以產生強大的磁場,讓黃源佇足,走近,進而融入。而繼之發生的一件事則讓黃源充滿感動。

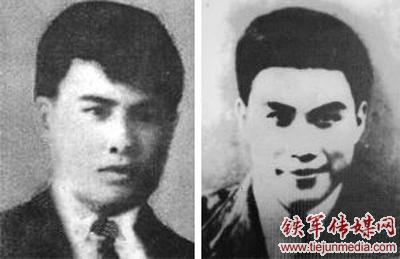

黃源與李一氓(左)

轉眼已是1939年元旦。這天,項英在軍部所在地的陳家祠堂向團以上干部作形勢報告。其時在皖南的眾多知名文化人均為中共黨員,且享受團級待遇。特殊的是黃源,既是外來文化人,又不是中共黨員。是否通知他參加聽報告,頗讓宣傳部長朱鏡我為難。他為此專門請示項英:“黃源是否參加?”項英毫不猶豫地表態:“當然參加!”這一破例的表態,充分表達了項英對黃源的信任和尊重。后來黃源知道后非常感慨,對項英也更加起敬。不久,項英又特別邀請黃源一同前往視察所屬各部隊。在蘇南茅山地區的新四軍一支隊,黃源見到了久仰其名的司令員陳毅。陳毅是一位儒將,特別喜歡與文化人交朋友,加之他精通詩文,性格豪爽,所以與黃源一見如故。黃源一連數日跟隨陳毅到基層部隊視察,晚上他們則抵足而眠。黃源由此得以徹夜聆聽陳毅饒有風趣的言談。

從前線回到軍部,黃源面臨著去留的抉擇。聶紺弩、丘東平、彭柏山等文壇舊友都希望他能留在新四軍。而有人覺得作為魯迅學生和進步文人,黃源在國統區的作用要比在新四軍更大。項英聞知這一情況后,果斷而堅決地說:“黃源不能離開。此前,吳大琨團長率上海各界慰問團僅僅是來新四軍慰問一下,就被國民黨三戰區扣留了。況且吳大琨還有杜月笙做靠山,黃源出去就更不安全了。”

項英所說的吳大琨,系全國各界救國聯合會宣傳部總干事,不久前受中共黨組織的委托,率上海各界慰勞團抵云嶺慰勞新四軍,返程中遭國民黨特務綁架,以后被輾轉關押在上饒集中營。在獄中,他與馮雪峰、郭敬唐、王聞識、計惜音、葉亦辛、楊良瓚等文化人被單獨關押,獄友稱為“集中營七君子”。后吳大琨被保釋出獄。

有吳大琨的前車之鑒,項英就更加注意保護黃源了。項英關切地給黃源分析道:“你沒有到共產黨這邊來時,算是一個進步人士,還可以作為《中央日報》的特派記者在社會上活動,但現在不同了。”項英這里說的“現在不同了”,指的是因黃源在《中央日報》上發表題為《打著魯迅的旗幟前進,打回錢塘江去》的文章后,被該報取消了他的特派記者一職。

項英的態度加重了黃源留在新四軍中的砝碼。經與重慶《新華日報》聯系,最終黃源決定留在新四軍,成為軍中文化人。他擔任軍部文委委員兼駐會秘書,主管文學創作和編輯出版工作,同時主編《抗敵》雜志文藝版和《抗敵報》文藝副刊,以后又分工負責軍部印刷所。令黃源欣慰的是,一年后他加入了中國共產黨,其介紹人是軍部秘書長李一氓與《抗敵報》主編馮定。

特別有創意的《新四軍一日》征稿活動

黃源加入新四軍期間,軍部的文化活動還是較為豐富的,尤以戲劇、美術為最,文學活動稍顯遜色。由于印刷、出版條件的制約,軍中一些作家的作品大多投寄到大后方的重慶、桂林、廣州等地,由茅盾、適夷主編的《文藝陣地》和上海的《譯報周刊》等發表。軍部《抗敵報》副刊因容量小,只能刊登一些短篇通訊和千字散文。由李一氓主編的《抗敵》雜志和以后彭柏山主編的《文藝》,也受制于出版條件和出版周期,并不能適應抗戰文學創作的需要。更主要的是新四軍的文學活動還僅僅局限在一些成名作家的創作上,而這并不能反映新四軍豐富的戰斗生活。

置身其間的黃源對此窘況頗有感受。他以后如是說:“我們考慮到要搞新四軍的文學創作運動,確實必須首先明確新四軍廣大干部和戰士,他們的實際需要是什么。他們是在大江南北、敵后的游擊區,可歌可泣的戰斗故事,是取之不盡,用之不竭的。他們要求文學反映他們的戰斗生活,這是肯定無疑的,而這任務決不是少數幾位成名作家的創作所能概括得了的。”

黃源與彭柏山、石西民、夏征農、馮定等經常在一起討論此問題,希冀有好的突破方式。最終他們策劃編輯《新四軍一日》一書,并向全軍征稿,以求從各個側面反映新四軍抗戰的可歌可泣的真實故事。

此靈感來自于蘇聯第一個五年計劃時期,高爾基曾經發動群眾,要求他們選擇自己參加建設社會主義中最動人的那一天生活,把它描寫出來,后來累集成書,反映了蘇聯第一個五年計劃的偉大成就。茅盾抗戰前在上海也曾編輯過《上海的一日》這類書。應該說,編撰《新四軍一日》是一個很好的文學活動創意。軍部秘書長李一氓其時兼文委書記,他與宣傳部長朱鏡我聞知后均大加贊賞與支持。

黃源隨之與大家一起商討相關事宜,并由石西民執筆起草了為編輯《新四軍一日》向全軍征稿的《緣起》,發表在《抗敵報》上。征稿范圍規定為:“從各地紅軍游擊隊下山改編為新四軍的那天起,直到你寫稿那天止,截稿期為1940年底。”征稿內容非常寬泛,明確“無論你在長江南北,無論你工作在軍事、政治、民運、教育、衛生、后勤等哪個崗位上,關鍵是選擇你參加戰斗中最難忘的一天,描寫出最動人的人和事,包括你自己的親身戰斗經歷。”《抗敵》雜志社為此設立《新四軍一日》編輯部。

黃源編輯的《抗敵》與出版的《隨軍生活》

黃源部分翻譯著作書影

新四軍每個指戰員都可以拿起筆來寫自己,這事頗有些新鮮。全軍上下議論紛紛,躍躍欲試。陳毅是第一時間被感染者,他率先用“絳夫”筆名寫了《十月十五日》,發表在《抗敵》雜志和《文藝》上。陳毅的引領作用為《新四軍一日》開了一個漂亮的好頭。指戰員的熱情則完全出乎黃源等人的意料。陳毅領導的一支隊二團,在茅山地區的溧陽打了一個漂亮仗。以此為背景即有許多來稿,從戰斗開始到打掃戰場,都有人寫。而且都是指戰員們親歷的戰斗生活,可謂生動活潑,真實可信。黃源收到這批稿后很興奮,他說:“將它們組合一起,就是一個完整的軍事報告文學。”編輯部很快又收到報告文學《夜襲滸墅關》等類似稿件。而最讓黃源動容的是有一篇描寫河南確山竹溝慘案的《平江的血》。這是一個六七萬字的中篇,寫得讓人震撼,后發表在《抗敵》雜志文學專號上。

《新四軍一日》征稿時長一年半,來稿百萬字。這在戰爭環境下可謂奇跡,也充分彰顯了新四軍的文化自信和整體素質。來稿均由黃源保管、整理、選刊。在黃源眼中,這些稿件既可稱為新四軍的戰斗文獻,又是生動的文學作品。黃源將所有來稿編輯成書,只待付印。這書稿可是黃源的寶貝。在皖南北撤途中,黃源有一擔行李,主要是《新四軍一日》書稿以及文委攝影組所攝的全軍歷史的影印片和史沫特萊在新四軍所拍攝的照片。遺憾的是它們全部毀于之后發生的皖南事變,成為黃源每每憶及便扼腕嘆息之事。

黃源與軍長葉挺的直接交往較遲,那是在美國進步記者史沫特萊到皖南后。一天,葉挺陪同史沫特萊訪問新四軍三支隊,他特別邀黃源隨行并擔任翻譯。因為黃源在上海從事左翼文藝運動時,即在魯迅的介紹下與史沫特萊交往、相識。一個黃頭發、藍眼睛的外國女記者在部隊自然引起戰士們極大興趣。葉挺在向指戰員們介紹史沫特萊及其同魯迅、茅盾等人的友誼后,還隆重介紹一旁的黃源是魯迅學生這一特殊身份。這讓黃源很意外,也感受到葉挺對他的尊重。由于葉挺愛讀魯迅的書,所以他與黃源之間很快便找到共同語言,也走得更近。

皖南事變中的非常經歷

皖南事變前夕,軍部要北撤了,緊張氣氛在四周彌散。然而,黃源還有文人氣息作祟,他在請示政治部后,刻意印了許多《行軍日記》,發給政治部所屬單位每人一本,要求大家記錄下行軍途中的所見所聞,以便以后在《抗敵》上連載。這種理想化的設計很快便被嚴峻的斗爭形勢所沖淡。

1941年1月2日上午 10時,軍部正式下達命令,深夜12時出發。政治部的行軍序列在軍部秘書處之后。軍部一走完,政治部就開始行動,黃源率印刷所列政治部直屬隊最后。天色很快暗了下來,部隊隨之亮起火把。遠看,蜿蜒如游動的火龍。新四軍北撤由此拉開序幕,同時也是一場悲劇的幕啟。精心準備與包圍的國民黨頑固派向這支轉移的部隊打響了第一槍。震驚中外的皖南事變爆發。黃源成為倉促應戰隊伍中的一員。此前,項英已發給他一支槍,以備萬一。槍響之時,黃源一掃文人氣息,儼然一名戰士。

戰斗異常激烈,在收縮包圍與沖破缺口之間拉鋸鏖戰。混亂中,敵工部長林植夫匆匆找到黃源,要黃源代表政治部立即去三團傳達命令,組織有關人員去做瓦解國民黨軍工作,以牽制他們的進攻力量。黃源從三團返回時,已經找不到政治部的人了。后來打聽到由于石井坑制高點被國民黨軍占領,政治部已移至對面山頂。黃源拼命爬上山頂復命,見到組織部長李志芳、秘書長黃誠、宣傳部長朱鏡我、敵工部長林植夫、統戰部部長夏征農等,正在商討如何應對眼前局面。黃源已經感覺到事態的嚴重性。但大家仍然堅定地相信葉挺軍長會將他們帶出重圍。周邊槍聲疏密不定,凸顯形勢詭譎。

黃源突然看到不遠處山洼中走出一支幾百人的隊伍,其中有葉挺與項英的身影。黃源眼看著他們遠去,身邊也有人追隨而去。黃源一臉茫然,沒有命令,他不知何去何從?此時天色漸漸暗黑下來,眼前到處是閃耀的曳光彈,鬼魅般的流彈隨時會飛來,耳邊則聽到密集的槍聲、凌亂的腳步聲和嘈雜的人聲。黃源被沖散了。他看見東南局以及一些地下黨的同志都在換裝突圍。此時,軍部已經發出分散突圍的命令,但沒有人向黃源傳達。混亂中,黃源身邊只剩下項英給他安排的警衛員和一名馬夫。他們三個人,兩支槍,目標反而小了。在突圍過程中,他們竟意外地抓獲了國民黨部隊的一名士兵,并以他作向導,一步一步遠離了包圍圈。在一家醬園店里換上老百姓給的衣服后,他們蟄伏在一個村子里度過了春節。節后,黃源花錢托人買到一張良民證,獨自從丹陽登上開往上海的火車。驚心動魄的皖南突圍于此結束。這可算是個奇跡,相對于長眠皖南的新四軍數千名將士來說,黃源是幸運的。

黃源長時間的與外界隔絕,竟然衍生出一段讓他啼笑皆非的事。

此時的葉挺已被囚禁牢房。他依舊惦念著黃源。在這樣慘烈的戰斗中,他想一文弱書生必定難逃此劫。由于消息不明引發的訛傳,葉挺便在秘密帶給周恩來的紙條里寫道:“被圍時已不見黃源,大概是陣亡了。”后來,葉挺于囚牢中寫就的《囚語》中,還專門提到了“魯迅學生黃源”,還沉痛地寫道:“聞黃源亦死于此次皖南慘變…… 黃君工作努力,成績也甚好。在此次慘變中飽受奔波饑餓之苦,形容憔悴,又不免一死,痛哉!”“黃源陣亡”的消息傳到重慶,曾與黃源一起到云嶺新四軍慰問的石西民,在1941年4月1日重慶出版的《新華日報》上發表《悼黃源》特稿,開頭便云:“一個不幸噩耗終于得到證實,魯迅先生的高足、《譯文》雜志主編者黃源先生在皖南突圍時犧牲了。”以后,黃源知道此節,不免動容。一為皖南幸存,二為眾人牽掛。

黃源與蕭軍(中)、蕭紅(右)

黃源歷盡艱難抵達上海后,找到了魯迅夫人許廣平,并經許廣平安排,見到了新四軍在上海的聯絡員、原軍部印刷所支部書記陳昌吉。他是皖南事變前離開云嶺的。聽了黃源的突圍經歷,陳昌吉動情地說:“事變后,不知你的下落,都以為犧牲了,軍部很掛念你,我馬上把消息轉達蘇北。”

在等待往蘇北的期間,黃源致信正在福建協助黎烈文辦出版社的妻子許粵華,告知突圍情況并希望能與她在蘇北會合。許粵華與黃源是海鹽同鄉,她在海鹽城隍廟女子高等小學教書時與黃源戀愛,1929年他們結婚。上海戰亂時,黃源安排妻子去福建,在好友黎烈文主持的改進出版社工作。這一別竟有兩年多時間。黃源忙于新四軍文化事宜,無暇他顧,亦疏于聯系妻子。未料到因此致變,許粵華與黎烈文日久生情。故黃源接到妻子許粵華的竟是一封分別信:“我們離別已數年,各自找到生活的所在,今后彼此分離各走各的路,永別了吧。”長期的戰亂分離,黃源沒有責怪對方。他表現出極大的寬容與冷靜,在復信中說道:“我們曾有過十年春天的幸福,但幸福被戰亂打碎,被迫分離。現在我只能尊重你的自由。我邀你同去的地方,并不是現存的福地,需要艱苦的創業,你不去也就罷了。我惟一可告慰的是魯迅逝世后,國難又當頭,我終于找到了那條正確的道路,我將繼續地走下去。永別了。”

黃源以“我將繼續地走下去”來撫慰傷痕和堅定目標,讓我們感受到了他的意志和境界。所幸后來在蘇北,黃源遇見了1938年入伍、入黨,在云嶺新四軍軍部速記班的女戰士巴一熔。由志同道合而生情相愛。兩人后來執手度過了風雨六十載的人生路。

擔任華中魯藝教導主任的風波

1941年5月初,黃源從上海乘船來到鹽城,在新四軍新軍部所在地泰山廟見到了代軍長陳毅。敵后重逢,感慨頗多。而陳毅的開場白竟然是:“我們以為你盡忠報國了,沒想到還能見到你這個大活人。”兩人都不免大笑起來。為慶祝黃源的“死而復生”,陳毅送給他一盒早已準備好的外國上等雪茄。這在當時可是奢侈品,黃源眼睛為之一亮,連連稱謝并笑納。稍作寒暄后,陳毅領著黃源見了華中局書記劉少奇以及軍部和華中局其他領導人,包括宣傳部長彭康以及文委書記錢俊瑞等。

黃源安頓下來后,便順著泰山廟往東,開始欣賞鹽城老街。百米之行便來到鹽城著名的“登瀛橋”。過橋便達市區,小橋流水般的蘇北平原水網風情撲面而來。鹽城有著兩千多年的歷史,是一個因鹽而名的城市。古稱“鹽瀆”,指運鹽的小河。南北走向的串場河、范公堤等地域鹽文化遺存讓黃源充滿濃厚的興趣。當時的鹽城又被稱為“敵后文化城”,有著強烈的地域文化氛圍。蘇北文化協會、魯迅藝術學院、江淮日報社以及部隊、地方文工團等文化組織,集中了大量抗戰文化精英,從而使新文化運動在鹽阜大地蔚然成風。那天,黃源敞開胸懷,一任春風拂面,心情怡然,便情不自禁地大喊一聲:“鹽城,我來了!”

黃源開始被安排在華中局宣傳部工作,主管新聞出版,并負責籌備華中新聞社。其間,他與彭康、錢俊瑞一起到華中魯迅藝術學院參加過一次文藝大眾化的座談會。他深切地感受到華中魯藝已經是一個有相當規模的藝術院校,而且是劉少奇親自兼任院長。沒有想到此后不久他即被調到魯藝任職。

當時的魯藝教導主任是作家丘東平,他正在創作一部反映新四軍歷史的長篇報告文學,故一直要辭去魯藝教導主任,以事專心創作。黃源來鹽后,劉少奇批準了丘東平的辭職,經與陳毅商量,決定黃源接任魯藝教導主任。劉少奇為此親自找黃源談話,告知這一任命。他說:“我已要陳毅軍長代我管魯藝,工作上的問題,你找陳毅,行政上的事情,你找我的秘書劉彬轉告我。”

黃源表示服從。但他沒想到這一任命的背后卻有著一場復雜的人事糾葛。原來現任文學系主任早就想當教導主任,他私下搞宗派活動,反對黃源接任。黃源對此情況可謂一無所知。那天,陳毅專門到魯藝開會,既宣布對黃源的任命,也嚴厲地批評一些人的宗派活動。陳毅說:“委派黃源為教導主任,華中局是憑歷史和現實的考慮決定的。魯迅在30年代選定黃源代理他編輯《譯文》月刊,茅盾也選定黃源實際負責編《文學》月刊;他參加新四軍后是皖南軍部的文委委員、《抗敵》雜志的編委、《新四軍一日》的主編。政治上他參加過魯迅先生領導的反文化圍剿運動,最近又接受了皖南事變的考驗,這都是客觀事實。華中局的決定是正確的。我們要支持黃源同志工作,絕不允許再搞私下的宗派活動和自由主義,否則將要嚴厲處分。”陳毅旗幟鮮明的表態,給了黃源很大的支持。

以后陳毅又單獨找黃源談話說:“你要有魄力地干。第一個任務是帶全體師生下鄉,少奇同志指定鹽城五區為你們下鄉地點,這是黨的農民運動的試點區,你們的任務是組織全區農會,限期一個月完成。”此后,魯藝師生開始執行軍部指示,到農村發動群眾,宣傳抗戰。他們在五區一個月,完成了建立農會任務,奉命轉移建陽縣湖垛鎮附近。

時間已到6月底,日軍開始對鹽阜根據地大掃蕩。這時,軍部也轉移至湖垛附近。為了開展反掃蕩斗爭,軍部隨即召開會議,決定將魯藝分成兩個隊,院部和文學系、繪畫系由黃源與何士德、莫樸率領,隨軍部行動。戲劇系、音樂系組成另一個隊,由孟波、丘東平、許晴率領,仍到五區參加反掃蕩斗爭。因為那里已經有了群眾基礎。會議后,黃源立刻返回魯藝住地率隊啟程。以后他曾如此回憶:“在奔赴軍部指定地點會合時,敵軍已侵入這地區,在行軍路上,邊走邊探聽情況,果斷地處理行動,經受了考驗,最后總算安全地到達了目的地。對我來說,沒想到上半年經受了皖南事變的鍛煉,下半年在蘇北反掃蕩中起了作用。”

而魯藝另外一個隊則沒有這樣幸運。他們在北秦莊與日軍遭遇。丘東平、許晴等30多名師生在戰斗中壯烈犧牲。黃源得知這一噩耗后,悲傷大慟。他與丘東平既是上世紀30年代上海左翼文藝界同仁,又是皖南軍部時的戰友。彼此可謂非常熟悉。作為魯藝教導主任的前后任,他們在鹽城尚未暢敘,即陰陽相隔。黃源不免傷感,唏噓不已。

丘東平(左)與許晴

黃源是在第一時間得知這一消息的。他立刻帶領一個通訊員前往軍部報告。他向劉少奇和陳毅匯報了二隊遭遇戰的情況,并說“傷亡和被俘人數還來不及統計,東平、許晴已犧牲是確切的。奔回來的師生一致反映,東平犧牲得很英勇。他本人已沖過橋頭,在橋頭指揮部隊突圍而被敵彈擊中的。”陳毅簡明地說:“我們已知道情況,將電告當地組織妥善處理善后事宜。你馬上回去,收容撤回來的師生,待命出發。我馬上派一個班到湖垛接你們。”陳毅見黃源身邊只有一個通訊員,便對一旁警衛隊長說:“派兩名帶駁殼槍的警衛員跟黃源同志去,戰后歸隊。”黃源當即領命而去。若干年后,有人在寫丘東平的傳記文學時,稱他是自殺身亡。這是作為東平戰友的黃源怎么也不能接受的。他隨即寫了《關于東平之死》,以正視聽。

這次反掃蕩結束后,囿于戰爭環境的殘酷,魯藝分院停辦。黃源之后擔任華中局調查委員會委員兼秘書。1942年華中局辦《新華日報》,陳毅又推薦黃源與大革命時期的老黨員陳修良一起負責。著名文化人阿英在阜寧文化村籌辦《新知識》雜志,黃源亦列編委。這年底,軍部轉移淮南黃花塘。根據需要,黃源攜新婚妻子巴一熔,與政治部的其他干部一起前往浙東根據地工作,從此離開鹽阜區。

當時浙東是新開辟地區,缺少干部。黃源在浙東擔任了浙東區黨委宣傳部副部長兼行署文教處長,以后又擔任浙東魯迅學院院長。抗戰勝利后,黃源隨部隊回到蘇北淮陰,任華中文協主要負責人。

在新四軍從事抗戰文化活動,是黃源一生的重要經歷。同樣,黃源也以他的熱情、投入、堅定和勇敢,在新四軍文化史中留下了濃墨重彩的一筆。