安徽省金寨縣,位于大別山腹地,是著名的鄂豫皖革命根據地的中心區域。金寨,是中國革命的重要策源地,人民軍隊的重要發源地。2016年4月24日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平視察金寨時指出,一寸山河一寸血,一抔熱土一抔魂。回想過去的烽火歲月,金寨人民以大無畏的犧牲精神,為中國革命建立了彪炳史冊的功勛。

革命武裝起義的勝利和紅軍隊伍的誕生

金寨地區具有光榮的革命傳統。在五四運動影響下,1920年,境內就有馬克思主義傳播。1924年秋,共產黨員詹谷堂在筆架山農校,發展李梯云、周維炯等5名“青年讀書會”骨干分子加入中國共產黨,成立了金寨境內的第一個黨支部——中共筆架山農校支部,金寨是六安市最早、也是安徽省較早建立黨組織的地區之一。在黨的領導下,金寨地區農民運動逐步興起,革命活動蓬勃發展,積極籌備武裝起義,成功爆發了鄂豫皖地區三大起義中的兩大起義——立夏節起義和六霍起義。

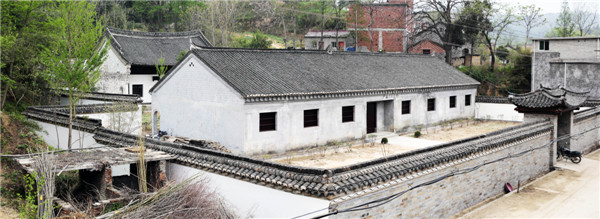

立夏節起義舊址之一大王廟

1928年10月,中共六大精神傳達到金寨,金寨地區的黨組織確定了“不能無條件盲動”和“積極準備,待機而動”的武裝起義指導思想。為使武裝起義順利進行,黨組織派部分黨員骨干打入地方民團,開展士兵運動,組織士兵起義。國民黨地方政府對農民運動的不斷興起驚恐萬分,大肆開展清鄉,捕殺共產黨員和農民協會骨干,革命形勢十分嚴峻。商(城)羅(田)麻(城)特別區委在上級黨組織領導下,決定先發制敵,立即舉行武裝暴動。在黨組織堅強領導下,1929年5月6日立夏這天,金寨南部的丁家埠、南溪、吳家店等十幾個點一夜之間紛紛發起武裝暴動,并取得全面勝利。5月9日,各暴動點起義軍匯聚在斑竹園朱氏祠,根據中央指示精神,成立了中國工農紅軍第十一軍第三十二師,師長周維炯,黨代表徐子清,副師長漆德瑋,師黨委書記兼參謀長徐其虛,政治部主任李梯云。紅三十二師下轄九十七團、九十八團和特務營、炸彈隊。全師共200余人,長短槍100余支。

就在積極準備立夏節起義時,金寨東部的黨組織中共六安縣委也在積極醞釀武裝暴動。1929年5月18日,在紅三十二師的支援下,金寨境內南莊畈的六保聯絡自衛團成功舉行暴動,接著金寨東部的流波石童、金家寨、七鄰灣等地相繼舉行武裝暴動,成立了農民赤衛軍。為了統一各起義軍領導和指揮,1930年1月20日,由安徽紅軍第一、二游擊縱隊和六安六區游擊大隊,在流波石童合編為中國工農紅軍第十一軍第三十三師,師長徐百川,黨代表鮑益三,師黨委書記姜鏡堂,政治部主任張建民。紅三十三師轄一○六團、一○七團。全師200余人,長短槍145余支。紅三十二師、紅三十三師是金寨境內誕生的最早的兩支紅軍隊伍,后發展成為紅一軍、紅四軍和紅四方面軍的重要組成部分。

中國工農紅軍第十一軍第三十二師成立舊址

十二支主力紅軍隊伍相繼在這里組建

紅三十三師與紅三十二師組建后,并肩作戰,不斷壯大,開創了豫東南、皖西北兩塊革命根據地。隨著革命根據地的創建和發展,黨組織為了保護新生的紅色政權和革命根據地,在這里相繼組建了十二支主力紅軍隊伍。

1930年2月,中共中央政治局常委、軍委書記周恩來聽取中共中央巡視員郭述申關于鄂豫皖邊區革命形勢的報告后,非常高興。大別山東震南京,西逼武漢,南扼長江,北控中原,戰略地位十分重要。與此同時,蔣介石與馮玉祥、閻錫山軍閥之間正在醞釀著大規模的戰爭,在這種情況下,實現鄂豫皖邊界根據地和紅軍的統一領導、統一指揮,十分必要。黨中央當機立斷作出決定,將鄂豫皖邊區的17個縣劃為鄂豫皖邊特區,成立中共鄂豫皖邊特委;將湖北地區黃麻起義成立的紅三十一師與三十二師、三十三師合編為中國工農紅軍第一軍,軍長許繼慎,政治委員曹大駿,副軍長徐向前,政治部主任熊受暄,直屬中央軍委指揮。4月10日,紅一軍軍部在湖北省黃安(今湖北黃安)成立。改編伊始,紅三十二、紅三十三師正在皖西活動。為了完成整編任務,軍長許繼慎和政治委員曹大駿率紅一軍軍部東進金寨地區。5月中旬,紅一軍軍部和紅三十二師會合,在金寨的南溪將紅三十二師改編為紅一軍第二師,師長漆德瑋,政治委員王培吾,下轄4個團,共600多人。另外,以原紅三十二師一部和當地游擊隊組建紅一軍獨立旅,共編五個團,旅長廖業麒。這是金寨境內成立的第三支紅軍隊伍。

1930年6月11日,由李立三主持的中共中央政治局會議,通過了《新的革命高潮與一省或數省的首先勝利》的決議,發動以武漢為中心的全國總暴動,并要求各地進一步擴大紅軍。為此,中央軍委長江辦事處和中共長江總行動委員會,要求鄂豫皖蘇區的黨和紅軍迅速發動武漢周圍的地方起義,“切斷平漢路以進逼武漢”,要求紅一軍在“八一”前擴大到3萬人。7月,在金寨縣燕子河聞家店的六安中心縣委根據上級指示,在燕子河地區以皖西地方武裝和紅一軍第三師(原紅三十三師)的一個連為基礎組建中央獨立一師,師長徐百川,政治委員兼政治部主任王文生,先后組建5個團,共3000余人,師部駐在燕子河帝王廟。這是金寨境內成立的第四支紅軍隊伍。

金寨縣境內誕生十二支紅軍隊伍

1930年9月24日至28日,中共中央六屆三中全會召開,糾正了李立三等犯的“左”傾冒險主義錯誤,使根據地和紅軍又走向健康發展的道路。為了加強皖西的武裝力量,11月下旬,紅一軍前委派肖方率補充營到金寨湯家匯,與軍屬獨立旅、中央獨立一師大部,重建了紅一軍第三師,代師長肖方。這是金寨境內成立的第五支紅軍隊伍。

1930年11月18日,中共中央向鄂豫皖特委發出的《黨務、政治、軍事綜合指示信》,命令紅一軍與活動于蘄(春)、黃(安)、廣(濟)地區的紅十五軍合編為中國工農紅軍第四軍。1931年1月中旬,紅四軍在麻城福田河合編成立,人員和戰斗力增強。1931年2月初,根據中央指示,紅四軍獨立團在麻埠擴編成中央教導第二師,代師長肖方,政治委員王效亭。這是金寨境內成立的第六支紅軍隊伍。

第一次反圍剿勝利后,紅軍隊伍得到了擴充,根據地得到了恢復和發展,擊破了敵人的追剿堵擊,先后殲敵5000多人,取得第二次反圍剿的勝利。此際,中共六屆四中全會召開,中央有系統、有組織地向全國各個根據地派遣中央代表,張國燾被派到鄂豫皖革命根據地。張國燾來到大別山,撤銷中共鄂豫皖特委,成立中共鄂豫皖中央分局、鄂豫皖革命軍事委員會。鑒于新的圍剿到來,中共鄂豫皖中央分局決定積極擴大紅軍。于1931年10月25日在金寨的麻埠成立中國工農紅軍第二十五軍七十三師及軍部,軍長曠繼勛,政治委員王平章。這是金寨境內成立的第七支紅軍隊伍。

中國工農紅軍第二十五軍軍政舊址

1931年11月7日,為統一紅軍領導,中共鄂豫皖中央分局對鄂豫皖紅軍主力進行第三次整編,紅四軍與紅二十五軍合編為中國工農紅軍第四方面軍。紅四方面軍成立后,先后發起了黃安、商潢戰役,兩次戰役殲敵2萬多人。接著,鄂豫皖軍委決定東進打擊皖西敵人,發起蘇家埠戰役。為了做好蘇家埠戰役準備,1932年3月上旬,鄂豫皖軍委在麻埠將紅四軍第十一師三十一團與設在金寨的五星縣獨立團合編,組建了紅二十五軍第七十五師,師長廖榮坤,政治委員戴克敏。這是金寨境內成立的第八支紅軍隊伍。

1932年5月8日,歷時48天的蘇家埠戰役結束,殲敵3萬余人,擊落飛機一架,取得了鄂豫皖紅軍創建以來的空前勝利,也是中國工農紅軍史上罕見的勝利。蘇家埠戰役后,紅四方面軍總部決定將在戰役勝利前夕的赤城、霍邱、霍山、六安四個縣獨立團編入正規紅軍,在金寨縣白塔畈組建了紅二十五軍第七十四師,師長汪明國,政治委員戴季英。這是金寨境內成立的第九支紅軍隊伍。至此,紅二十五軍在金寨境內完成了組建任務,全軍總人數達到1.2萬人。鄂豫皖紅軍取得第三次反圍剿的勝利。

紅四方面軍西征后,鄂豫皖省委指示駐地在金寨湯家匯的皖西北道委“創建二十八軍新主力,擴大游擊戰爭,鞏固中心蘇區”。1933年4月下旬,在金寨境內的湯家匯地區再度組建紅二十八軍八十二師,全師1000多人,師長盧永彬。這是金寨境內成立的第十支紅軍隊伍。

紅二十八軍重建舊址

紅八十二師成立后,在赤城根據地周圍和外線活動,尋機消滅金寨地區的反動派,并不斷發展壯大,成為保衛皖西北蘇區的主要武裝力量。5月,國民黨軍向堅持在鄂豫皖根據地的紅軍發動第五次圍剿。敵人重兵撲來,由于鄂豫皖省委堅持“與土地共存亡”的口號,紅二十五軍固守根據地與敵作戰,損失嚴重,后被分割在鄂東北和皖西北兩個地區,根據地處境非常困難。鑒于根據地形勢嚴峻,皖西北道委決定重建紅軍。1933年10月11日,皖西北道委在南溪的呂家大院召開會議,決定重建紅二十八軍,軍長徐海東,政治委員郭述申(兼),全軍2300多人。這是金寨境內成立的第十一支紅軍隊伍。

紅二十五軍繼續堅持鄂豫皖根據地斗爭,國民黨軍加大對紅軍圍剿力度,紅軍不斷傷亡,根據地人力、物力出現了嚴重困難。中央根據鄂豫皖革命根據地實情,指示鄂豫皖省委和紅二十五軍實施戰略轉移,創建新的根據地。11月11日,鄂豫皖省委接到中央指示后,率紅二十五軍高舉中國工農紅軍北上抗日第二先遣隊旗幟,出發西進,開始長征。省委常委、皖西北道委書記高敬亭留在根據地,堅持戰斗。11月中旬,高敬亭在金寨境內的熊家河召開會議,決定將分散戰斗在金寨境內的紅軍戰士、游擊隊等集中整編,12月20日,在全軍鄉沙河店組建了紅二一八團,約700多人,團長羅成云,政治委員熊大海。這是金寨境內成立的第十二支紅軍隊伍。

土地革命時期,金寨境內先后組建(重建)了中國工農紅軍第十一軍三十二師、三十三師,紅一軍獨立旅,紅一軍第三師,中央獨立一師,中央教導二師,紅二十五軍及第七十三、第七十五、第七十四師,紅八十二師,重建的紅二十八軍,紅二一八團共12支成建制的主力紅軍隊伍,是全國組建紅軍隊伍最多的一個縣,也被稱為中國工農紅軍第一縣,為中國革命源源不斷地輸送兵源,先后有十多萬英雄兒女參軍參戰。

金寨縣紅軍廣場

金寨紅軍隊伍不斷成長壯大

在金寨組建的紅軍,根據黨中央決定,相繼合編成為主力紅軍隊伍。1930年5月,紅一軍組建完成,下轄第一師、第二師、第三師和獨立旅,其中第二師、第三師和獨立旅都組建于金寨。1931年1月,紅一軍與紅十五軍合編為紅四軍。10月,中央教導二師也編入紅四軍。11月,紅四軍與紅二十五軍在湖北紅安七里坪合編為紅四方面軍。紅四方面軍最初組建時共有7個師、1個旅和2個團,其中有5個師(紅一軍第二師、第三師,中央教導二師,紅二十五軍第七十三師、第七十五師)、1個旅(紅一軍獨立旅)誕生于金寨。

紅四方面軍進入川北地區后,開創了川陜革命根據地。在“三路圍攻”“六路圍攻”等戰役中,金寨籍紅軍英勇善戰,屢建戰功。1934年10月,中央根據地的紅軍主力向西轉移,開始了震撼世界的長征。中央紅軍進入四川后,為了配合中央紅軍的行動,紅四方面軍發起了強渡嘉陵江戰役。1935年4月,蔣介石為防止紅軍在嘉陵江與涪江之間建立根據地,調重兵企圖圍殲紅四方面軍于江油、中壩地區。5月,紅四方面軍決定繼續西進策應中央紅軍北上,爭取與中央紅軍會師,紅四方面軍5個軍11個師33個團,加上方面軍一個補充師,連同地方武裝和機關等,共10萬余人,分數路向岷江地區西進,開始了長征。長征中,由于張國燾分裂中央,導致三過雪山、草地。金寨籍紅軍指戰員備受磨難,以超常的意志和毅力,經受了人類艱苦極限的挑戰,于1936年10月與紅一方面軍在甘肅會寧地區會師。會師后,紅四方面軍根據中央軍委命令,組成了西路軍,西進征戰。西渡黃河的紅四方面軍率第三十軍、第九軍、第五軍西征。紅西路軍中的金寨籍紅軍英勇不屈,拼死血戰,許多人慷慨捐軀,長眠于“河西走廊”。突圍出來的紅軍將士,懷著對黨的無限忠誠,克服難以想象的困難,回到紅軍隊伍。留在河東的紅四方面軍的第四、第三十一軍在黨中央指揮下,向東轉移,吸引胡宗南部,英勇戰斗。

1937年7月7日,日本帝國主義發動“盧溝橋事變”,8月6日,紅四方面軍的第四軍、第三十一軍奉命和紅二十九軍等整編為八路軍第一二九師。師長劉伯承,副師長徐向前。西路軍突圍的紅四方面軍戰士,而后也編入一二九師。金寨籍紅軍又斗志昂揚地奔向抗日戰場,建立新的不朽功勛。解放戰爭時期,成長為中原野戰軍重要力量。

紅四方面軍主力離境后,1933年10月11日,中共皖西北道委在金寨南溪呂家大院重建了紅二十八軍。1934年4月16日,重建的紅二十五軍、紅二十八軍在金寨縣湯家匯豹跡巖胡氏祠會師后,紅二十八軍重新編入紅二十五軍,成為新的紅二十五軍。11月6日,紅二十五軍離開金寨葛藤山,從河南省羅山縣何家沖出發開始長征,進入鄂豫陜邊區,建立了鄂豫陜革命根據地。1935年9月16日,紅二十五軍到達陜北蘇區延川永坪鎮,與陜北的紅二十六軍、二十七軍會師合編為中國工農紅軍第十五軍團。紅二十五軍是率先到達陜北、迎接黨中央和中央紅軍的長征隊伍,被譽為“長征先鋒”。

1934年11月,中共鄂豫皖省委率紅二十五軍長征后,作為皖西北中心的金寨境內革命形勢十分嚴峻。1935年2月3日,堅持在大別山戰斗的鄂豫皖省委常委、皖西北道委書記高敬亭以在金寨全軍鄉沙河店組建的紅二一八團為主體,與鄂東北獨立團在太湖縣涼亭坳(現岳西縣境內)第三次組建紅二十八軍,獨立堅持了三年的游擊戰爭,基本保住了幾塊小的老根據地,新建了游擊根據地,擴大了舒(城)霍(山)潛(山)太(湖)游擊根據地,活動范圍達45個縣,粉碎了敵人多次圍剿。同時,牽制了國民黨大批正規軍,減輕了國民黨軍對主力紅軍的壓力,使革命紅旗高高飄揚在大別山上。

抗日戰爭爆發后,1937年冬,國共兩黨達成協議,將南方8省的紅軍游擊隊改編為國民革命軍陸軍新編第四軍。1938年2月,紅二十八軍在湖北黃安七里坪改編為新四軍第四支隊。3月,各部在金寨境內流波石童會師,金寨人民熱烈擁軍,200多名青少年踴躍參加新四軍。4月,四支隊離開金寨,東進抗日,于5月12日在安徽的巢縣伏擊日軍,取得了蔣家河口戰斗的勝利。解放戰爭時期,新四軍四支隊成為華東野戰軍重要力量。

金寨縣紅軍紀念堂

金寨紅軍隊伍淵源流長

新一輪軍隊改革之前,人民軍隊陸軍集團軍中,有六個集團軍與金寨誕生的紅軍隊伍有著血緣關系。1.第十二集團軍前身是中原野戰軍第六縱隊,第六縱隊主要發源于土地革命時期紅四方面軍、抗日戰爭時期的一二九師。2.第十三集團軍前身是中原野戰軍第四縱隊,它是由土地革命時期紅四方面軍第三十一軍、抗日戰爭時期的一二九師三八六旅發展而來。紅三十一軍的前身就是1931年10月第一次在金寨麻埠成立的紅二十五軍第七十三師。1933年7月的木門會議,將紅二十五軍七十三師改編為紅四方面軍第三十一軍。3.第十六集團軍的摩步四十八旅,也是發源于土地革命時期的紅四方面軍、抗戰時期的一二九師、解放戰爭時的晉冀魯豫軍區第三縱隊八旅。4.第二十一集團軍前身是華東野戰軍第二縱隊,下轄的第四師是由抗日戰時期的新四軍第二師第四旅、解放戰爭時期的津浦前線野戰軍第二縱隊、山東野戰軍第二縱隊四旅發展而來的。新四軍二師第四旅前身是新四軍第四支隊,發源于1935年2月第三次重建的紅二十八軍。紅二十八軍源于在金寨縣全軍鄉組建的紅二一八團。5.第三十八集團軍前身是東北野戰軍第一縱隊,它是土地革命戰爭時期紅軍第一軍團、第十五軍團部分部隊為骨干發展起來的。三十八軍第三三八團的前身是土地革命時期第一次組建的紅二十五軍第七十五師一部發展而來。紅二十五軍第七十五師于1932年3月誕生于金寨縣白塔畈地區。6.第三十九集團軍的前身是東北野戰軍第二縱隊。該縱隊發源于八路軍一一五師三四四旅,三四四旅是由中國工農紅軍第十五軍團部分部隊發展而來,紅十五軍團主要力量來源于1932年11月第二次重建的紅二十五軍。

英勇的金寨紅軍隊伍,鍛造出1位開國上將洪學智,8位開國中將徐立清、皮定均、陳先瑞、林維先、李耀、曾紹山、滕海清、張賢約,50位開國少將,培養出600多位地師以上高級將領,其中省軍級以上高級將領210位,是全國第二大將軍縣。因此,金寨被譽為“紅軍的故鄉”“將軍的搖籃”。

近年來,金寨縣委、縣政府牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享發展理念,全面貫徹黨中央決策部署和習近平總書記視察金寨時重要講話精神,以脫貧攻堅統攬工作全局,大力實施生態立縣、工業強縣、招商興縣、旅游富縣四大戰略,突出打好精準扶貧、新能源發展、生態建設三大攻堅戰,積極探索具有大別山區域特色的跨越發展、綠色發展的新路子。2016年,全縣實現生產總值97億元,財政收入12.01億元,固定資產投資198.7億元,規模以上工業增加值15億元,農村和城鎮人均可支配收入分別達9268元和21514元,實現了“十三五”的良好開局。先后成功爭創為第二屆中國“長壽之鄉”、全國文明村鎮、全國科技進步縣、全國科普示范縣等15項國家級榮譽,躋身國家主體功能區、全國第二批農村綜合改革、全國農村金融改革、國家高比例可再生能源、全國光伏扶貧、全國農村宅基地制度改革、全國智慧城市等20多項國家級改革試點示范,榮獲安徽省旅游強縣、全省平安縣、生態縣、文明縣、雙擁模范縣、安徽省森林城市等30多項省級表彰。一個脫貧攻堅樣板區、紅色發展先行區、生態文明示范區、美好生活幸福區的紅色金寨、希望金寨正在逐步呈現在世人眼前。