美麗的嵊泗列島

“浩浩滄海碧空盡,風光萬里畫中游。”404個大小島嶼像顆顆璀璨的珍珠,鑲嵌在綠絨般的祖國東海洋面上。這就是素有“海外仙山”之稱的國家級列島型風景名勝區——嵊泗列島。踏著國務院批準設立的舟山群島新區起航的節拍,嵊泗縣委、縣政府直面漁業衰退挑戰,拓展旅游促發展的路子,按照“成島成片,逐島推進,各具特色,創出品牌”的思路和要求,開展“美麗海島”建設。通過一年多的努力,已結出累累碩果。如今的嵊泗列島,天更藍,水更清,山更綠,漁村更美,游人紛至沓來,漁民幸福指數也隨之上升。

驅車從高場灣出發,一路沿海而行,轉過山腳,遠遠便可望見青山掩映中有一處很別致的東海漁村——五龍鄉田岙村。

高高的牌坊旁,一位身穿漁民服的老人正專心致志地畫畫。“這是金槍魚,那是大黃魚和石斑魚,現在已經很少見了。”他說。

老人叫王全夫,年輕的時候是一名漁民,后來做了幾十年的無線電維修工。5年前,63歲的他加入了學習漁民畫的隊伍。如今,他已有一間自己的工作室,慕名而來買畫的人絡繹不絕。平日里,他還是會背著那只舊工具箱去修無線電器,但是畫畫的收入遠遠超過了無線電維修的收入。

田岙村村頭

穿過牌坊,往左邁進一條小巷,只見兩側的墻上畫滿了色彩斑斕的漁民畫。右側的墻上畫的是十二漁汛,蝦、蟹、帶魚,各種海洋生物在海里遨游,打著赤腳的漁民立在船頭,撒下漁網;左側畫的是當地的民間故事《神鼠山傳說》……

整個村落仿佛是一群素顏的古典女子,穿上一身華麗的外套,端莊而又不失俏麗。

走出這條百米漁民畫長廊,一幅幅巨大的漁民畫畫在整幢樓的墻面上。艷麗的色彩碰撞、夸張的形體塑造、豐富的想像,再現了漁民生產、生活的場景。畫里的大海壯闊而深邃,漁鄉世界神秘而富有魅力。

這是田岙村也是嵊泗縣“美麗海島”建設獨特和亮麗的一道風景線,讓人能夠在一望之間就記住她的面容。層層疊疊的畫面,亮麗如新,如今幾乎遍及家家戶戶的墻面。這些漁民畫都由像王全夫這樣普通的漁民親手所畫。

這些畫并不精致,但足夠震撼人心,吸引了來自世界各地的游客。

因為這些漁民畫,田岙有了“東海壁畫村”的美稱。

踩著鵝卵石鋪就的小路,穿過漁家果園,眼前出現一個荷塘。雖然秋風已經吹黃了荷葉的邊,但依然有出水芙蓉亭亭玉立。

游人觀賞田岙村漁民畫的壁畫

荷塘前,是新建不久的東海漁俗文化廣場,頗有漁村韻味。廣場的入口處,是五根雕有飛龍的石柱,象征著五龍鄉。五龍柱的不遠處,停著一艘舟山最具特色的綠眉毛漁船“田岙6號”,后面是六根飄揚著彩旗的高聳桅桿,寓意“六六大順”。廣場上,一組生動的漁民雕塑格外引人注目:撒網捕魚、喜慶豐收、織網閑談、臨風把酒……

這些生動的漁俗畫面,不僅講述著漁民的生活,也暗含著田岙當年的發展經歷。

田岙村探索開發旅游,始于1999年。最初,向游客展示的,就是鮮活的漁俗風情。這里曾是舟山“漁家樂”和漁民畫的發祥地,為漁民轉產轉業探索了一條新路。

依靠當地漁民的艱辛探索和政府的政策扶持,田岙終于告別了“爛”字,轉而被冠之以“金”字。

富裕后的村民,并沒有忘記是靠什么發家的。于是,在后來的若干年里,他們收集、整理、展示著漁俗文化,把一個“東海漁村”打造得韻味十足。

穿過漁俗文化廣場,就到了沿海公路。走在濱海木棧道上,對面是蔚藍的大海。路邊的漁具,不禁讓人想起了那古老的織網謠,以及那謠里歌唱的漁哥漁嫂的故事。

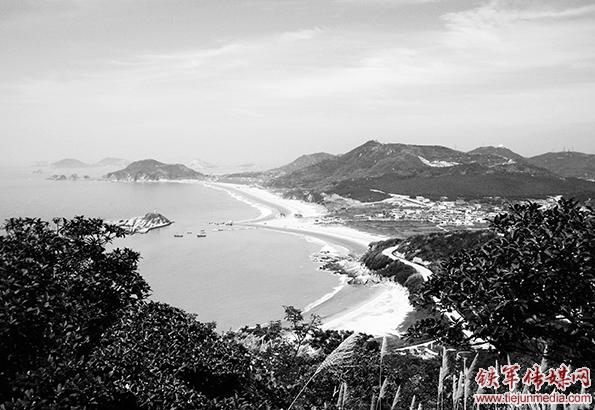

邊礁岙村的觀景平臺

如果說田岙村五彩繽紛的漁民畫給人的感覺是絢爛,那么邊礁岙村帶給我們的視覺沖擊感則是大氣。

正在打造中的邊礁岙觀景平臺是東海色彩藝術村的最佳觀賞點,站在嶄新的木棧道上,整個村落便映入眼簾——

一灣金黃的海灘躺在邊礁岙的懷抱中,海風拂過,激起浪花朵朵。視線向北轉移,數百面外墻就是一個個暖色系的色塊,共同組成一個巨大的調色板:板上有明黃色、橙黃色、淺棕色,錯落有致,讓眼睛慢慢產生一種放松的感覺。

“我們叫它太陽升起的色彩。”嵊泗縣領導介紹,“我們把村子的基調設成暖黃,就是陽光的色彩。每當太陽初升,兩相輝映下有一種自然的壯觀和美麗。”

這個風貌改造工程將全村五百余戶家庭劃分為五個片區,以時下流行的21種色彩進行片區調配后,依次展現出清新、燦爛、厚重、溫潤、雅致五種色彩風貌,共同構成邊礁岙的和諧靚麗。

如此獨具匠心的設計出自中國色彩規劃權威——中國美院副院長、色彩研究所所長宋建明和他領導的中國美院色彩規劃設計組。宋建明和他的團隊在當地走訪了兩個星期,然后給每棟民居發了一張色卡。按照這些色卡進行涂裝的民居,最終構成了這樣美麗的圖景。

邊礁岙,是地處泗礁本島最偏遠東端的小漁村。

當年,邊礁岙是五龍鄉政府所在地,也是五龍鄉最為繁華的一個村落。然而這樣的輝煌并沒能延續到新世紀。漁業資源衰退后,他們開始追趕不上周邊村落發展的腳步,村里的年輕人也紛紛結伴走出了這塊土地。村黨支部書記陳利寬這樣形容當時的邊礁岙:“其實就是一個空巢村,村里只有老人,房子很多,但舊了、壞了也沒人翻新,看上去灰蒙蒙的,沒有生氣。”

邊礁岙有一塊百米長的小沙灘,風景獨特。邊礁岙要發展,路在何方?嵊泗縣委書記徐張艷在調研后給出的一項建議為邊礁岙人打開了思路:地處山岙之中的邊礁岙是否可能試水時下流行的“大地藝術”?在半山腰建立一座觀景平臺,給村里的民居披上“新裝”,是否可以形成一道獨特的視覺風景?這個創意引起了在隨后來嵊泗調研的浙江省副省長鄭繼偉的關注。在他的引薦下,縣長虞國平專程找到了中國美院副院長、國內權威色彩專家宋建明。

實踐證明,這一思路成功為邊礁岙揭開了發展的新篇章。如今,走進邊礁岙,這個曾經灰蒙蒙的小村落變得賞心悅目,煥發出勃勃生機。

色彩亮了,村民們的心思也漸漸活泛起來。就像徐張艷書記說的那樣,“美麗海島”建設不應該僅僅是村容村貌的物理變化,更要注重利用這些變化引起村民心理的“化學反應”,既美化海島,又為村民找到新的致富渠道。

如今,色彩藝術村邊礁岙的漁家賓館已經增長到了五家,已接待了數百位游客。

欣欣向榮的邊礁岙村

為了引導和規范逐漸興起的漁家賓館行業,村里還成立了“老鍋飯工作室”,專門對漁家賓館的菜肴、服務進行指導。前不久,工作室舉辦了“愛上‘老鍋飯’邊礁岙漁家菜廚藝交流賽”。五家漁家賓館的漁嫂們一番擇洗切、煎炸蒸煮后,一道道香味撲鼻的海鮮美味出鍋了:青龍白虎、韭肉和尚、水族集訓……菜如其名,很有漁家風味。

目睹家鄉發生的變化,在嵊泗縣主城區菜園鎮開了10年出租車的邊礁岙人王平安心動了。他帶著妻子一起搬回了老家,花了40萬元翻新了老屋,對外墻進行了色彩涂裝,改造成漁家賓館,取名為游艇灣小莊,當年兩個月的旅游旺季給王平安帶來了近5萬元的收入……

吹吹海風、曬曬太陽,沒事了就去海灘上散步,邊礁岙的慢生活成了“色彩藝術村”之外吸引游客的另一張“王牌”。未來,觀景平臺、中心街改造、水庫整治三大工程將陸續完工,游客們除了可以欣賞海天一色的自然風光,還可以在邊礁岙觀燈光表演,泡藝術酒吧,品漁家特色菜。(本文照片除題圖外均為嵊宣攝)