波濤萬頃的杭州灣,位處浦東南緣與浙東三北之間,一衣帶水,南北互望,兩地父老世代往返、骨肉相連。尤其在抗戰期間,兩岸民眾在黨的領導下誓同生死、奮起殺敵,聯袂建立起抗日武裝和民主政權,從而使杭州灣一度成為全國19塊抗日根據地中戰略地位至為顯要、并且最具生命力的一方熱土。

1937年8月日本侵略軍從金山衛登陸,浦東大地頓時沉淪于日寇鐵蹄之下。日軍隨即將其憲兵司令部駐扎到浦東要沖、今大團鎮的衛生院兩層樓內,企圖以浦東為立足點,將其當作控制上海沿海、進而西指南京和南下浙江的橋頭堡。

然而讓侵略者始料未及的是,他們一踏上這片神圣的土地,立刻陷入誓與倭寇血戰到底的民眾的汪洋大海之中,甚至后來距其所謂“司令部”不遠的大團鎮河對岸,也創立起一所實質上是抗日游擊隊聯絡據點的東海初級中學!

當年浦東奉賢、南匯、川沙三縣范圍之內,抗日救國浪潮洶涌澎湃。從忠肝義膽的吳建功、鞠耐秋揭竿而起,到來自南昌起義戰場上的林鈞、周大根、盛幼宣以及姜氏兄弟、張曉初、郭君毅、楊品珍等一大批共產黨人和熱血志士的同仇敵愾;從傳奇英雄朱亞民的《浦東抗戰的八年》,到朱人俠、朱人俊、張大鵬等駕船南渡、周旋轉戰于浙東沿海,再到譚啟龍、何克希等奉命揮師東進,統率杭州灣兩岸軍民將士開創敵后抗戰的全新天地,等等,留下了無數感人肺腑、動人心魄,并且足以彪炳史冊的實跡與戰績。

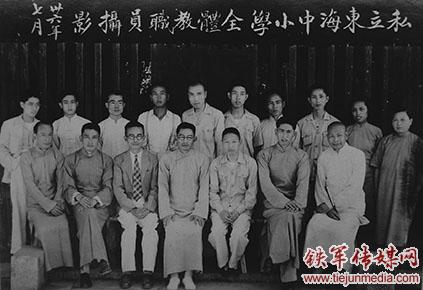

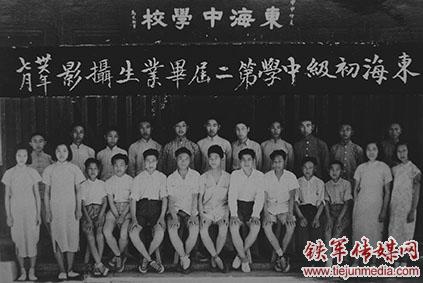

2011年紀念辛亥革命100周年期間,在上海舉辦的《世紀留影——全球華人百年“全家福”照片展》中,前文提到的東海初級中學的一組舊照片就以《抗戰時期浦東一所中學的全家福》為標題,榮獲“最動人的全家福故事獎”,受到海內外眾多同鄉矚目。其中有兩位年逾八旬的校友劉耀軍和盛宗器,專程從美國和澳大利亞將珍藏了60多年的母校校徽和1947屆畢業生及教工集體照送回故鄉。拳拳赤子之情,令人感懷。

捧起浸滿滄桑年華的舊照,教工合影上前排居中而坐者,就是當年參加八一南昌起義的七名上海人之一、抗戰時期肩負特殊使命回鄉創辦東海初級中學的盛幼宣;而前排左側第一人,正是解放初赴京參加國慶觀禮,受到毛澤東、周恩來等接見并握手的葉秀山先生。

更為珍貴的是那枚倒三角形的校徽,最上面分兩行是“南匯海東中學”六個字,下面則有海水波紋,中間托起藍天之下光芒四射的朝陽,映襯著一葉乘風起航的帆影。不過與筆者記憶中幼年在家里所見不同的是,這一輪噴薄而出的旭日應該呈紅色而不是現在看到的白色。后來許多學長解釋,有紅色太陽的校徽是校長和教職員佩帶的,而學生校徽上則呈白色,以示區別,背后還銘刻有連續的編號。尤其讓人嘆為觀止的,這一幅“東方紅、太陽升”和“乘風破浪、勇往直前”的畫面,竟然在抗日戰爭勝利之后,中國處于兩種命運決戰之際的解放前夕,呈現于國民黨統治之下浦東地區一所堅守民族氣節和革命傳統的中學校徽之上,所有知情者和有識之士都堅信,這決不是偶然的巧合,肯定寄托著前輩對繁榮興旺的新中國以及年輕一代的無限期待。

胡錦濤同志在十八大報告中指出:只要我們胸懷理想、堅定信念,不動搖、不懈怠、不折騰,頑強奮斗、艱苦奮斗、不懈奮斗,就一定能在中國共產黨成立一百年時全面建成小康社會,就一定能在新中國成立一百年時建成富強民主文明和諧的社會主義現代化國家。全黨要堅定這樣的道路自信、理論自信、制度自信!

當上海市新四軍歷史研究會浙東浙南分會通過一定途徑,提議在奉賢、南匯等處的大中學校中展開“認識腳下這片神圣土地”的革命傳統教育活動時,此提議立刻得到有關人士的認同和肯定。由此而悟,諸如“杭州灣兩岸的抗戰遺事”,包括當年浙東解放區的捭闔縱橫、一草一木,難道不正是增強我們道路自信、理論自信、制度自信的最有力的佐證和教材么!