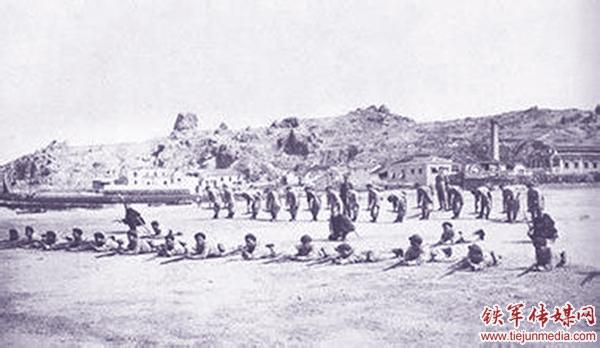

一八八五年在劉公島上拍攝到的北洋水師水兵操練照片,照片中水兵們穿著的是白色的夏季制服。

實踐是檢驗真理的唯一標準。軍人的實踐,軍隊的實踐,從最根本上來說都是這兩個字:戰爭。戰爭從來用血與火,對一支軍隊進而對一個國家作出嚴格檢驗。被甲午戰爭檢驗了的北洋海軍,是一支什么樣的軍隊呢?

——一支在官僚傾軋中艱難成軍的海軍,從始至終的窘迫絕不僅源于挪用經費。

北洋海軍成軍主要受到三個事件的推動:1860年的第二次鴉片戰爭,1874年的臺灣事件,1884年的中法戰爭。這三大事件,無不與海上力量的有無和強弱密切相關。在危機愈加深重的時刻,清廷終于確定“懲前毖后,自以大治水師為主”的決斷。

從1861年決定投巨資向英國購買一支新式艦隊起,到北洋艦隊成軍的27年時間內,清廷為建設海軍到底耗去了多少銀兩,至今無法精確統計。有統計說,清廷支付的艦船購造費超過3000萬兩白銀。再加艦船上各種裝備器材的購置維持費、艦隊基地營造費及維持費等,對海軍的總投資約在1億兩上下,等于每年拿出300余萬兩白銀用于海軍建設,平均占其年財政收入的4%強,個別年份超過10%。

這樣的數目與比例,在當時條件下不可謂不高。道理不復雜,此時不論慈禧太后還是同治、光緒兩任皇帝,皆意識到海防對維護統治越來越重要的意義。

但為什么自1888年北洋成軍后,“添船購炮”的工作就停止了呢?請注意三個人物:醇親王奕譞,北洋大臣李鴻章,帝師翁同龢。

首當其沖是慈禧旨派的總理海軍事務大臣、醇親王奕譞。此人在任上籌措款項,建立機構,確實做了一些事情。但從他入主海軍之日,便帶來了過多政治利害。

奕譞是光緒皇帝的生父,主持海軍衙門,正值慈禧應撤簾歸政、光緒親政在即的關鍵時期。奕譞深知慈禧專權,親睹即使慈禧親生子同治帝,亦被長期作為“兒皇帝”對待的境況。同治病亡無子,兩宮皇太后宣布奕譞之子入承大統,奕譞竟然“警懼敬惟,碰頭痛哭,昏迷伏地,掖之不能起”,可見對禍福的感受有多么深。多年來,他擔心其子光緒永遠只能做個兒皇帝,也擔心自己不慎惹怒慈禧,招致更大禍患,“謙卑謹慎,翼翼小心”。其最大心愿并非海軍建設,而是如何使光緒帝平安掌權。海軍衙門不過是他完成這一夙愿的平臺。

在光緒被立為皇帝之后,最初堅決反對重修圓明園的奕譞,變為挖空心思挪用海軍經費修園的始作俑者。鐵甲艦和頤和園是一對矛盾體。對慈禧來說卻并不矛盾。危機時用鐵甲艦來維護統治,承平時用頤和園來享受統治,一切都是天經地義。掌握數百萬銀餉的海軍大臣奕譞,知道慈禧既要購艦、也要修園的兩個心病。他也有兩個心病:既要保己、也要保子。他最終選擇用海軍經費作為協調利益的粘合劑。這不但可鞏固自己政治地位,還能讓政權早日轉移到光緒帝手中。

李鴻章加入挪款,矛盾表現得更加深刻。

李鴻章當年未處朝政中樞時,就在反對修園上起過重要作用。他還曾上奏“停內府不急之需,減地方浮濫之費,以裨軍實而成遠謀”。奕譞入主海軍衙門之初,要李鴻章挪用購船款項30萬兩“修三海工程”,他也推說:“因購船尚不敷,請另指他處有著之款撥付。”

但是,最終他還是加入了挪用海軍經費的行列。這首先是因對自身政治地位的憂慮。在奕譞入主海軍,光緒帝親政在即的情況下,李鴻章不得不開始新的政治算計。在最初婉拒挪款后不足一月,李鴻章函“請奕譞在親政撤簾后繼續主持海軍”。5個月后,奕譞要李“借洋款七、八十萬兩”,李鴻章立即辦理。1888年奕譞又稱萬壽山工程用款不敷,要李鴻章以海軍名義從各地籌款,李即分函兩廣總督張之洞等多地督撫,從各地籌到260萬兩,以利息供慈禧修園。

北洋海軍軍官群像(資料圖片)

李鴻章加入挪款行列的第二個原因,是對形勢的錯誤估計。李鴻章本是清廷中最具危機感的大臣,但隨著“定遠”、“鎮遠”兩艘鐵甲艦的到來及北洋海軍成軍,在一片夸贊聲中,他也開始飄飄然,感覺“就渤海門戶而論,已有深固不可搖之勢”。1894年7月大戰爆發近在眼前,他仍認為“即不增一兵,不加一餉,臣辦差可自信,斷不致稍有疏虞”。早年對日本的高度警惕,變成了晚年的昏庸和麻木。

當初籌建海軍最力的人,后來騰挪海軍經費最力。當初反對修園最力的人,后來別出心裁暫借、直撥、挪用、吃息籌資修園最力。

這種極其矛盾復雜的現象,還出現在李鴻章的反對派、光緒皇帝師傅翁同龢身上。他是甲午戰爭中激烈的主戰派,也恰恰是此人,和平時期異常堅定地克扣、停發海軍經費。翁同龢如此行事,既有多年與李鴻章深結的宿怨,更來自滿族中央權貴對漢族封疆大吏的排斥。在翁同龢等一批滿族權貴眼中,北洋水師是李鴻章的個人資本。削弱李鴻章,就要削弱這支艦隊。“主戰”與“主和”的爭斗,不過是由承平延伸到戰時的官僚傾軋。

斗來斗去,吃虧的只能是夾在中間的海軍。在內外利害縱橫交織的形勢下,誰也不會將主要精力投入海軍建設。一個政權將如此多的精力、財力用于內耗,無法有效迎接外敵的強悍挑戰。

(作者為國防大學著名學者)