阿英

上世紀30年代,上海素有“東方巴黎”之稱。富麗堂皇的大飯店,氣勢不凡的銀行、商廈,風格各異的劇院、歌舞廳,租界內一座座充滿異國情調的洋房,以及黃浦江口停泊著的一艘艘裝上卸下的商船,無不散發出現代都市的極大魅力。相對于當時中國普遍的貧窮落后,上海的喧囂繁華恍若有一種超然于中國土地的異域風情。白天車水馬龍,人流如潮;入夜則燈火輝煌,火樹銀花。上海,有著太強的誘惑力。

上海,也引起了日本人的虎視眈眈。

1937年8月13日,隨著淞滬戰爭的爆發,上海這座聞名于世的大都市結束了它的歌舞升平,而經歷了一場血與火的洗禮。最終,明珠失色,上海淪陷。之前,一直堅持上海從事抗日救亡運動的文化界人士紛紛撤離上海。仍然執守“孤島”者為數較寡,而阿英即為其中之一。根據中共組織的決定,在最困難的時期,阿英仍然堅守上海的抗戰文化陣地。在租界以“風雨書屋”為掩護,出版《文獻》雜志,宣傳八路軍、新四軍的抗戰事跡。

太平洋戰爭爆發后,上海租界亦為日軍占領。面對嚴峻形勢,上海地下黨組織通知阿英火速撤離。撤往何處呢?在香港與蘇北新四軍抗日根據地中,阿英選擇了后者。去蘇北,是阿英全家的一次大遷徙。在戰亂時期將婦挈雛大行動,可謂困難重重。但阿英心有所屬,義無反顧。可是,撤離準備工作卻耗時許久,直到1941年歲末,阿英全家才登上前往蘇北的輪船,離開上海。

敵后之行與陳毅之托

上海到蘇北,如果不繞道,行程只需幾日。可是當時日偽重重封鎖,關卡甚多,途中迂回輾轉,時遇險情。阿英最終抵達蘇北鹽阜區竟花了半年多時間。其中艱難正如阿英自己所稱:“常是持槍在手,暗夜潛行。諸凡海陸河川,風雨晦冥,艱辛苦難,無不飽經。”

當阿英風塵仆仆踏上阜寧縣境時,軍長陳毅正翹首以盼,希望能早日見到這位從敵占區千里迢迢而來的“大文化人”。事后,阿英在回憶這一情景時寫道:“到達蘇北后,我才得知,要我去新四軍,乃是陳毅同志的主意。我們一家能夠安全抵達軍部,全賴華中局和陳毅同志多方關照。”又說:“早在上海時就知道陳毅同志能征善戰,又精通文墨,他馳騁疆場,又矚目文壇,對我們黨的軍隊文化建設也卓有功績。這一點,我來到陳毅同志身邊后,感受更深。”

7月中旬的一天,阿英終于抵達停翅港軍部并與陳毅相見。停翅港是阜寧陳集一個較大的村莊,東西2里多。村上樹木蔥郁,景致優美。村中心有一片水塘,塘中有一小洲,長著兩棵挺拔蒼勁的大樹。傳說曾有一只美麗的鳳凰在此停歇,由此得名停翅港。

陳毅對阿英的到來十分欣喜,他熱情地接待了阿英。陳毅對文化人很尊重,他說早在10多年前就讀過阿英的作品。兩人從文化藝術切入話題,竟頗多共鳴,談得十分契合。陳毅說:“吾軍在文藝及戲劇上反映甚弱,人才如得開展,頗想致力于此。”并希望阿英“留此最好能專事寫作”,“集中文化人,重振軍區文化”。見陳毅軍長戎馬倥傯中猶能如此重視文化工作,且十分信賴和器重自己,阿英心中充滿著知遇之情。

從此,阿英與陳毅相互引為知己,暢抒胸臆。阿英成為軍部隨意進出的常客,他們切磋和交流文學方面的感知,有時話題也拓寬到時局等政治層面。陳毅為人豁達,態度謙虛,非常健談。兩人常常到“繁星耿耿一河橫,叢林靜止夜無聲”時始盡興而歸。陳毅在與阿英的交往中,常常將其詩作請阿英提意見。阿英也極愛讀陳毅的詩作,感覺到其詩的恣意飛揚、大氣豪放以及文采斐然。在不到一年時間里,阿英竟匯集了陳毅軍長詩作20多首,并用毛筆抄錄在毛邊紙上,裝訂成冊,扉頁題上“阿英手錄”,并蓋印章后轉贈陳毅軍長留念。這本手抄本的《陳毅詩集》至今仍為陳毅后人收藏,成為佳話。

一天,陳毅向阿英問起郭沫若、茅盾以及曾在上海文化戰線上工作的一些同志的近況。隨后,他告訴阿英,不久將有一批文化人陸續到來,這里已匯去路費。正是由于陳毅的親自關心和具體安排,乃有鄒韜奮、范長江、賀綠汀等先后抵達蘇北,融入到蘇北的抗日新文化運動中。

抵鹽阜根據地后,阿英心情極佳。這除了有陳毅的熱情關心外,還與不少故友重逢有關,其中包括彭康、錢俊瑞、范長江、揚帆、賀綠汀、呂振羽、黃源等。當時,整個蘇北根據地以抗戰為主題的新文化運動正轟轟烈烈、蔚然成風。阿英置身其間,呼吸著一種全新的文化氣息,怎能不為之激動和興奮。他內心涌動著一種創作欲,那是他全部情感積淀的一種待發。于是,他迫不及待地融入到這充滿魅力的全新環境和生活中去,開始了陳毅所寄希望于他的“專事寫作”……

《宋公堤》再現宏偉工程

歷史上,蘇北沿海人民曾飽嘗海嘯之苦,情形至慘。據文獻記載:海嘯時“屋廬遇浪而摧,人畜隨波以逝。命頃頓刻,不聞呼號聲,死在須臾,悉作含冤魂。”這是一個令人惡夢驚心的場面。千百年來,蘇北人民多么盼望能夠有一條堅固的海堤擋住那肆虐的海嘯,消除生存威脅。

1940年冬,在阜寧縣東坎鎮一間校舍召開的士紳座談會上,新任縣長宋乃德擲地有聲:“無情的海嘯年復一年地摧殘、毀滅著沿海人民的生命財產。而歷代統治者只顧橫征暴斂,不顧百姓死活。我們八路軍和抗日民主政府決不能讓歷史悲劇重演,必須修筑海堤,造福人民。”

然而這鏗鏘有力的聲音并未贏得全場的掌聲。原因是,前幾年,國民黨政府也曾修過堤,但除了勞民傷財、敷衍成一個土堆外,沿海人民并未受益。地方士紳對此失望太深,他們對抗日民主政府是否真心修堤,有沒有能力完成這么艱巨的工程,都持懷疑態度。會議無果而終。

修堤的內涵擴大了,它不僅關系到抗日力量的發動,更主要的是關系到黨和抗日民主政權的威信。為此,一直關注此事的中原局書記劉少奇指示阜寧縣政府:修筑海堤,應從政治影響上決定,費用問題次之。在翌年召開的阜寧縣第一屆參議會上,宋乃德再次重申了民主政府的決心,并且決定全部費用不由群眾負擔,以鹽稅作抵押發行公債,由政府償還。提案最終獲得通過。以宋乃德為主任的“修堤委員會”宣告成立,在蘇北抗戰史上影響巨大的浩繁工程拉開了序幕……

阿英抵鹽阜區時,此工程已竣工一年,但他所到之處,無不聽到關于修筑海堤的相關故事。其中很多情節十分生動,非常感人。尤其當地一首民謠給阿英留下了很深的印象:“由南到北一條龍,不讓咸潮到阜東。從此不聞沖家禍,每聞潮聲想宋公。”這里所稱的“宋公”即宋乃德。老百姓將宋乃德與歷史上修“范公堤”的范仲庵并提,可見他們對宋公堤的感情之深。

宋公堤,由此像一塊磁鐵,深深吸引著阿英。出于職業的敏感,他意識到這是一個非常難得的創作題材。對此,阿英在其日記中曾有記述:

“晨,就場中讀《新華報》,有于巖《宋公堤》特寫一篇,詳述阜東筑堤經過,不僅艱苦,且極富于戲劇性,顯示我軍除對敵偽殘酷斗爭外,對于自然斗爭,亦在無限迫害中開展,頗思設法一閱此次建筑海堤之全部檔案,并至阜東考察,并詳為訪問主要當事人,期能成一大劇本……旋軍長來訪,余告以《宋公堤》寫作計劃,彼極同意,并愿予以便利。”

陳毅軍長的支持令阿英信心大增。旋即,他持軍長介紹信策馬前往鹽阜行署所在地阜寧岔頭,拜訪時任行署主任的宋乃德。宋乃德曾任八路軍五縱隊供給部部長,蘇北抗日民主政權建立后,受命出任阜寧縣縣長。

這次與宋乃德晤面,阿英收獲頗豐。作為親歷者的宋乃德向他講述了很多修堤細節。這些對劇本創作很有幫助。此后,阿英又查閱了《阜寧縣新志》《阜寧縣水利工程委員會駐灘辦事處工作紀要》等資料,豐富了自己對海潮、海嘯及海堤的一些感性認識。為做創作前的資料準備,他編輯了一本《海嘯詩抄》并撰寫了《詩人小傳》,整理了《宋公堤札記》3卷。又補記數跋及地方著名士紳楊芷江吁請修堤長記,寫一小序,共兩萬數千言。

阿英在創作中

1942年底,阿英完成了紀實作品《宋公堤》初稿。不久,日軍對鹽阜區實施了第二次大掃蕩。阿英遂轉移海邊。反掃蕩結束后,阿英開始了宋公堤實地考察。

沿廢黃河口向南,阿英終于看到了一道蜿蜒曲折、綿延近百里的土崗。它就像一條臥龍,橫亙在黃海之濱,守護著蘇北平原。這就是他情牽已久的宋公堤;這就是當年中原局書記劉少奇直接關注并拍板修筑的宋公堤;這就是三師師長黃克誠在關鍵時刻將全師新購軍糧接濟民工而保證工程竣工的宋公堤;這就是八灘區區長陳振東面對匪徒酷刑,從容正色:“我為筑堤而來,今為筑堤而死。何憾”的宋公堤;這就是工程竣工后,海嘯復至,大堤巍然屹立,民眾歡呼雀躍的宋公堤……

宋公堤蘊藏著多少可歌可泣的故事,見證了一段多么偉大的歷史。在宋公堤面前,阿英突然意識到一種職責的神圣。他準備先寫成一篇紀實作品,然后在此基礎上再改編成劇本。這年9月,洋洋1.5萬字的《蘇北偉大的水利工程建設—宋公堤》一文終于脫稿。這是迄今為止對宋公堤記述最為詳細的一篇紀實文章。其文列七部分,不僅史料翔實,記述細致,而且文筆優美,飽蘸情感。該文開篇即賦五言詩:“壯氣凌云上,雄才一代中。孤軍驅暴虜,只手拯哀鴻。蘇北干臣重,淮東障海功。生靈數百萬,翹首仰英風。”正是阿英的這篇長文,使后來者得以詳細了解到宋公堤修筑過程中跌宕起伏的經過,以及它對于民生的偉大之處。在后來創刊的《新知識》雜志中,此文分兩期連載。遺憾的是,阿英將《宋公堤》改編成劇本一事始終縈繞心懷,但終其一生卻未能了其心愿。

從“藝文社”到《新知識》

1942年,蘇北抗日根據地匯集了眾多的文人雅士,這種高密度的文人聚集,在根據地似不多見,由此引發了有儒將之稱的陳毅軍長的思考。他與阿英商量,能否成立一個文化組織,把眾多的詩文愛好者吸引到一起來,為抗戰文化出力。當時,蘇北地區的一些士紳、文人經過一年多時間的詩文交往,增進了相互間的了解,形成了一種抗戰的文化統一戰線,也營造了一種氛圍。可以說“萬事俱備,只欠東風”。1942年10月,鹽阜區參議會的召開為陳毅、阿英這一計劃的實施創造了契機。

參議會期間,陳毅專門約請了出席會議的文人、學者、士紳,共同商討詩文社事宜。其時,在阜寧賣飯曹已建有一文化村,阿英、范長江、揚帆、孫冶方、胡考等文化人,均相對集中居住于此,經常會開展一些文化活動。而軍部所在地,則在距文化村不遠的停翅港。參議會閉幕那天,陳毅登門至文化村與大家商議詩文社組織章程等具體事宜。對此,阿英在日記中記載頗詳:

“軍長約晚間訪龐友蘭、楊芷江二先生,談組織詩文社事。晚飯后,與長江、黃源兩同志至軍長室,旋并偕彭康同訪龐、楊二老,漫談約時許,關于詩文社,推定彼等起草緣起,會完后在文化村正式召集會議。”

“揚帆同志即來,軍長托其約余前往彼處,陪伴諸紳,當即偕往。至則亞農、白桃、闌西諸同志均在。士紳到者為龐友蘭、楊芷江、唐碧澄、喬耀漢、楊幼樵5人,又計雨亭,共6人。……午飯后,乃談詩文社事,楊、龐等已擬名為‘湖海詩文社’,取其意有三:陳元龍湖海之士,因軍長而起也;鹽阜有射陽湖、黃海,因地而起也;宋詩‘湖海樓開名集’,因雅集而起也。經商議,將‘詩文’改為‘藝文’,以期能更廣泛地吸收書畫、金石等方面人才。”

湖海藝文社旋即成立。阿英為發起人之一。此外還有陳毅、彭康、龐友蘭、楊芷江、范長江、王闌西、薛暮橋、揚帆、李一氓等22人列名。其中有軍部、華中局及蘇北地方政權負責人,有知名文化人,亦有蘇北碩儒及著名士紳。發起人范圍之廣、面之寬,即可見湖海藝文社五湖四海之性質了。“湖海藝文社臨時社約”由阿英負責起草,它是規范同仁行為的章程。陳毅特地寫了《湖海藝文社開征引》長詩,以為助興。

阿英此前參與組織過不少文學社團,其中有著名的太陽社以及左聯等。這次在鹽阜區組織湖海藝文社,更加豐富和充實了他一生的文化生活。

當時,在蘇北有一種特別濃烈的文化氛圍,抗戰的詩歌文學作品也較為豐富。而與之不相適應的是,缺少大型的文學載體。為此,阿英多次與錢俊瑞、范長江、黃源等相關人員討論此事,并在陳毅的提議下,組織了一個文化雜志編委會,決定出版《新文化》刊物。繼之,阿英又與曾任鹽阜區黨委宣傳部長、主管過《江淮日報》的王闌西以及詩人林山磋商,決定將以普及科學生活知識為宗旨的《大眾知識》更名為《新知識》,繼續出版。然而以上計劃,隨著1942年底日軍對根據地的大掃蕩而被迫放棄。

時至1943年初夏,經過反掃蕩后,根據地環境已逐步安定。恢復《新知識》雜志事被提上議事日程。由于一部分文化人已隨軍部轉移淮南,故對《新知識》雜志編委會人員進行了調整,阿英、王闌西、車載三人為編委會常委,阿英任主編,其長子錢毅為助理編輯。由于人手不夠,原擬創辦《新文化》雜志的計劃取消,其文化的內容并入《新知識》。《新知識》風格定位為既有文化又有知識的綜合性大型雜志。

《新知識》創刊后,阿英即致信已遷駐淮南黃花塘的陳毅。不久,陳毅復電去:“阿英、車載、闌西諸同志:《大眾知識》復刊,甚好。創刊號,我來不及投稿,以后可以寫幾篇小文章,以答雅意。我建議,《新知識》應以顧及中上層社會為度,且應成為活潑生動的綜合雜志。”

《新知識》的編輯工作主要靠阿英,《發刊詞》《編后》及設計編排,畫版樣,幾乎全是他親自動手,經常一寫就是十幾封約稿信。《新知識》除轉載延安報刊的一些重要文章以及宣傳黨的文藝政策外,主要反映蘇北根據地的政治、經濟、文化等方面的活動,也有一些介紹蘇聯衛國戰爭的文藝作品。阿英在編輯《新知識》的同時,自己亦寫有不少文章發表在《新知識》上,其中包括著名的“海邊三記”,即《掃蕩記》《春荒記》《海嘯記》。

阿英在《新知識》上還辟有《湖海詩文選》專欄,為湖海藝文社社員創作園地。同時它又成為陳毅等領導人以詩會友,交流感情,達成抗日統一戰線的一種渠道。陳毅、張愛萍、李一氓、沈其震、呂振羽、車載等人均于此發表過自己的詩作。至抗戰結束,《新知識》一共出了6期,每期印數近2000份。其影響除鹽阜區外,還擴大到淮海區、蘇中區甚至山東等地。

在主編《新知識》的同時,阿英還負責編輯鹽阜地委機關報《鹽阜報》的副刊《新地》。阿英為根據地新文化建設可謂嘔心瀝血,傾注了無限熱情。據其次子錢小惠介紹,當時“他幾乎每天都要伏案寫作,嚴寒的三九天,手指僵了,也不停筆。有時,筆硯凍了,就改用鉛筆。實在沒法寫了,也要堅持看一些書。”

阿英的工作作風都體現在認真、嚴謹、勤奮、扎實這幾個字上。凡與之接觸者,無不為其工作熱情和創作激情所感染。在戰火紛飛的環境中,阿英筆端汩汩流淌出來的不僅僅是文字,還有對抗戰文化執著追求的一種精神。

阿英輔導過的鹽阜區地方文工團

“為著戰死者的憶念”

在鹽阜區抗日根據地,阿英結識了陳毅、黃克誠、張愛萍等一批新四軍將領,從他們身上感受到了一種信念和意志的力量。正是從這樣一批對民族忠誠、善于指揮、英勇無畏的新四軍指揮員身上散發出的一種激情和魅力,深深感染著阿英。作為一個純粹的文化人,阿英始終關注著他們,并希冀從一個獨特的群體角度來解讀他們。阿英將與他們接觸的工作和生活細節,都通過日記的形式作為資料保存下來,以便在合適的時間,通過訪問記和人物傳記的形式,記錄下他們的颯爽英姿。但由于戰爭環境的瞬息萬變,以及面對日軍掃蕩的不停轉移,阿英幾乎未能實現這樣的愿望。但他還是為我們留下了一篇、也是唯一的關于新四軍將領的人物傳記。傳主是時任三師參謀長的彭雄。

彭雄15歲在井岡山參加革命,歷經百戰,一路成長,成為八路軍中一位杰出善戰的軍事指揮員。在華北抗戰中,他身先士卒,沖鋒在前,躍馬揮刀。一次,彭雄所部遭日軍包圍,他指揮部隊打退日軍三次進攻,最后躍上一匹白馬沖出重圍。日軍3輛汽車竟未能追上。故有“白馬將軍”之譽。彭雄是隨黃克誠南下抵達蘇北的。阿英到鹽阜區后,經常會聽到一些關于彭雄的傳說,這不免引起阿英的好奇。

一天,阿英專程到三師師部拜訪彭雄。在阿英眼中,彭雄身材高大,體格健壯,濃濃的眉毛下,眼神炯炯發亮。他性格豪爽,嗓門洪亮,說起話來語速很快,顯得特別干練果斷。在阿英的要求下,彭雄介紹了自己的革命經歷。從江西紅軍時代,參加二萬五千里長征,一直到平型關戰役、百團大戰、魯西南鄭探口之役、剿滅抱犢谷土霸劉桂棠等。彭雄幾乎滔滔不絕,甚至有點眉飛色舞。以后阿英說:“我最感到興奮的,是他那一種給人以清新感覺的明朗、簡約、有力的新語言形式的創造”,“在和他的談話中,很容易使你把握他的本質,渾然的天性,無邪的神采,以及他是怎樣的在企圖駕馭、洗煉他的語言,甚至希望他的語言完全成為富有藝術性的描繪。不但說,而且還摹擬著各種聲態,用著手的種種動作,加強他的語言的力量。”

與彭雄接觸多了,阿英發現彭雄是一個愛讀書的人,尤其喜歡軍事書籍。為此,彭雄在戰爭間隙甚至策劃出版一套《軍事叢書》,這是令阿英很吃驚的。彭雄還曾將他的壓箱寶貝取出來給阿英看。那是兩本很厚的活頁本,上面記載他所參加戰斗的手繪地圖、圖表、總結和文獻等。阿英稱,總字數“是不會在10萬言以下的”。

阿英與彭雄還有很多之約,但因一突然事件,竟使這些約定永遠無法履行了。

1943年3月,彭雄與時任八旅旅長的田守堯率領一批團以上干部前往延安學習,在連云港小沙東海面與日軍汽艇遭遇。遭遇戰從破曉打到黃昏,彭雄、田守堯等均壯烈犧牲。噩耗傳到鹽阜區,阿英難以置信。他急切地趕到三師師部以求證消息真偽。卻見師長黃克誠已陷入深深地自責之中。黃克誠連聲說:“對他們的犧牲,我是要負責任的。這是可以避免的,我太大意了。”不幸已成事實,阿英不僅是驚愕,更有無盡的遺憾和惋惜。他知道此刻唯一能做的事,就是盡可能地將一些散落的記憶匯集起來,來悼念這位英年早逝的軍事將領。

阿英說:“用文字向海上死者致其哀思,在我這是第二回了。”阿英說的第一回,是指《義勇軍進行曲》和《大路歌》的曲作者聶耳。他是在日本被海浪吞噬而遇難的。阿英甚至認為這是一宗疑案。聶耳的抗日歌聲風靡全國,阿英由心而發,寫下紀念性文字,以慰痛惜之情。而這一次,“我卻又不能不在這茫茫的海甸,風雨的深宵,熒熒一燈之下,對著浩淼的海洋,再為我們英勇的海上戰死者彭雄同志,揮淚重寫哀詞。”

阿英這篇文章的標題即是《為著戰死者的憶念—回憶彭雄同志》,它詳細地記述了彭雄的革命經歷以及對彭雄的印象。文章最后說:“我遺憾,我和他相處太淺,還不能夠對他有較深了解,形象地把它刻畫出來……我這回憶,不過敘述我個人所知道的幾件事,聊抒一己的哀思而已。唉,彭雄同志,在兩個風雨的深宵,我回敘他直到啼雞雄唱,我是忍不住地又要留下淚來了!……”

阿英紀念彭雄的文章后來在《新知識》刊載,也成了后人了解和紀念彭雄的一份珍貴資料。

大眾戲劇的有力推手

在根據地,阿英深切地感受到文化對于部隊和地方有著異乎尋常的意義。在一次與華中局文委書記錢俊瑞的談話中,他說:“藝術較發展之部隊,其戰斗力亦強,反之則弱。物質生活既苦,若無精神生活鼓動,足以影響戰斗意志。”戲劇是阿英的專長,他自然對此傾注情感與更多關注。

當時,鹽阜區有不少從敵占區和大后方來的文化工作者,他們既面臨著政治環境的轉換,也有著所熟稔的城市文化背景與蘇北地域文化背景的落差問題。比如,一次阿英觀看了由部隊文工團演出的外國獨幕劇《破舊的別墅》和《日出》第三幕。之后,阿英在與普通觀眾閑聊時,發現他們均說看不懂。阿英后來對同行說:“看來城里搞的那套東西不宜全部搬來。要很好地研究一下戰士和群眾的喜愛,只有找到他們熟悉和喜歡的形式,戲劇才有可能達到宣傳群眾、鼓舞群眾的目的。”為此,阿英做了很多努力。

在鹽阜區,淮劇是一種地方文藝形式,但過去常表現才子佳人以及庸俗糟粕的東西。而新成立的阜寧縣文工團,采取“舊瓶裝新酒”的嘗試,演出新淮劇《照減不誤》,以配合根據地減租減息運動的開展,收到很好的效果。阿英很關注也很贊賞對地方戲的這種改革,此后專門寫了《論淮劇》《農村劇團組織訓練與演出》《編劇雜談》《敵后演出四講》等文章,從理論上來支撐淮劇改革。阿英既是群眾性戲劇活動的積極參加者,也是根據地戲劇運動的指導者。他是大劇作家,不少文藝團體都希望能得到他的親臨指導,阿英是有請必到,而且傾注極大熱情指導幫助地方和部隊文工團排練戲劇。當時阿英在根據地幫助指導排練的劇目有:《小奸細》《鄭家父子》《照減不誤》《參軍記》《小板凳》等,以及《新小放牛》等秧歌舞劇。當時軍魯工團、三師魯工團、新安旅行團、蘇北文工團以及各縣文工團,包括部隊和地方的所有戲劇工作者,凡在創作、學習中遇到問題,都要找阿英討論和請教。阿英也非常樂于同大家研究戲劇理論以及進行戲劇實踐。

由于阿英在鹽阜區現代戲劇創作和演出上的躬親力行,極大地提高了地方戲劇作品的創作數量和質量。隨著《漁濱河邊》《生死同心》《路遙知馬力》《劉桂英是朵大紅花》《雨過天晴》《淮陰之戰》等系列代表性戲劇作品的演出問世,敵后戲劇創作進入了一個枝繁葉茂的繁榮期。據《抗日戰爭時期延安及各抗日民主根據地文藝運動資料》一書的《華中根據地戲劇書錄》部分記載:僅1943年和1944年,蘇北根據地即有近70個淮劇劇本,內容涉及到根據地建設的各個方面。廣大抗日軍民沐浴在這種文化氛圍中,心情怡然,倍受其益。

1944年秋和1945年夏,蘇北區黨委宣傳部先后兩次將各縣文工團集中進行整訓。阿英直接參與了集訓計劃的制定,并為文工團干部和團員講授戲劇理論以及表演知識等。同時,還幫助與指導蘇北區黨委宣傳部主辦《鹽阜文娛》和《農村劇團》等藝術刊物。

抗戰時期,蘇北敵后戲劇的繁榮和興盛,無疑是一道靚麗的風景線,而阿英則是熠熠生輝的閃亮焦點。

歷史話劇經典《李闖王》

1945年5月6日,一條消息在阜寧縣益林鎮不脛而走:大型古裝歷史話劇《李闖王》當晚將在益林首次公演。是日晚,駐益林鎮及其附近的機關干部群眾、部隊指戰員紛紛聚集廣場,把戲臺圍得水泄不通。

《李》劇一開幕,就是寧武關外闖王營地,闖王的軍旗、軍帳、軍座,以及闖王的軍威與戰爭的氣氛,都很逼真地呈現。李闖王與文武大將足智多謀、指揮戰斗的英姿,以及號令將士攻陷北京城的場面,均表現得淋漓盡致。觀眾的心情隨著劇情的發展而跌宕起伏。隨著明朝最后一個皇帝崇禎自縊煤山,李闖王勝利了。但悲劇亦從此滋生。李闖王和他的將僚們開始驕傲自滿,忘乎所以,甚至驕奢淫逸,以致埋下悲劇的種子。觀眾越看越緊張,并開始“為古人擔憂”。一出戲如此深深地牽動著觀眾的心,可見其魅力所在。該劇場面之大,藝術水平之高,教育效果之好,超過了以往在蘇北根據地演出的任何歷史劇。

《李闖王》是阿英在鹽阜區創作的影響較大的劇本之一,也是當時演出此劇的三師八旅文工團的代表之作、得意之作和巔峰之作。

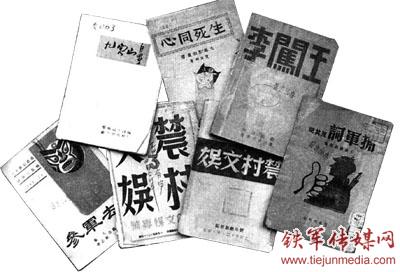

鹽阜區出版的劇本和文藝書籍

1944年,德國法西斯已面臨總崩潰,日本帝國主義在亞洲和太平洋戰場節節失利,中國人民的抗戰勝利已為時不遠。中共中央要求全黨和各根據地將工作重心逐步轉到城市,同時,告誡全黨全軍,牢記歷史上明末農民起義失敗的教訓。這一年,按干支紀年是甲申年,而在300年前的1644年,李自成農民起義也是甲申年,故而時在重慶的郭沫若以敏銳的眼光,鑒古觀今,寫出了《甲申三百年祭》一文。重慶《新華日報》首發,延安《解放日報》轉載。毛澤東認為郭沫若寫的雖謂歷史,卻乃時代檄文,要求中宣部和總政治部通知各根據地黨政軍組織學習,并意味深長地提出學好該文的目的“也是叫同志們引以鑒戒,不要重犯勝利時驕傲的錯誤”。

蘇北根據地也不例外地組織學習《甲申三百年祭》。時任新四軍三師副師長的張愛萍希望能有一種好的形式,將這一學習教育活動搞得生動而有效。于是,他想到了戲劇,想到了阿英。這天,他對阿英說:“郭沫若先生寫了一篇好文章,他是歷史學家,但此文獨將視線放在了300年前的甲申年,很有眼光,很有喻義。我在考慮,能否根據郭先生的這篇文章,創作一部歷史劇,以配合這次的學習運動。當然,這可能要讓你受累了。你有什么要求我盡量滿足你。”

阿英欣然允諾。他對張愛萍說:“副師長放心,這個歷史劇我寫。沒別的要求,就是要給我一點時間,因為要查找的資料實在太多。”

“行,你在前線奮戰,我當好后勤部長”,張愛萍調侃了一句。

阿英一諾千金。他查閱很多資料,對李自成、李巖、劉宗敏等文武將領和崇禎皇帝、吳三桂等重要歷史人物和事件逐一梳理考證和研究。阿英認為,歷史劇表現的是歷史真實,但也需“有一定限度的藝術夸張,否則就不是戲劇藝術”。阿英于1945年1月開始劇本創作,時值三九,天寒地凍,在極其艱苦的條件下,阿英鍥而不舍,一鼓作氣,連續兩個多月,終使五幕歷史話劇《李闖王》劇本問世。

《李闖王》由三師八旅文工隊排演。該隊接受任務后高度重視,立即組織了有領導、導演和主要演員參加的導演團,研究劇本和人物,制定導演計劃,分配角色,加緊排練。阿英則全程跟蹤,邊參加排練,邊修改劇本,力求完善。阿英還依據話劇的規律和要求,設計了各場舞臺布景、裝置和每個人物的服裝道具。阿英嚴謹細膩的創作作風由此可見。

《李闖王》首演時,三師師長黃克誠以及八旅和鹽阜地方黨政領導均前往觀看,并給予高度評價。黃克誠為此專門致函阿英,肯定和祝賀該劇創作演出成功。隨后,八旅文工隊根據師、旅首長的意見,到各部隊和地方巡回演出。僅在鹽阜區境內就演出30余場,以后又應邀前往一師及蘇中地區進行多場演出。李自成、李巖、劉宗敏、牛金星等劇中歷史人物深入觀眾心中,可謂形成一股《李闖王》熱。

《李闖王》的問世,是緣于張愛萍當時的一個獨特思路。可以說,張愛萍的靈感,阿英的實踐,成就了《李闖王》。稍有遺憾的是,張愛萍當時沒能看到《李闖王》的演出,因為他將任務交給阿英不久,即接到華中局和軍部的調令,前往淮北接替犧牲的彭雪楓任四師師長。張愛萍未能做好對阿英承諾的“后勤部長”,為此頗有歉疚。建國后的一次見面,張愛萍、阿英重提舊事,不禁開懷大笑。

1946年底,根據組織決定,阿英北上東北,從而結束了在敵后抗日根據地五年多的戰斗生活。其間,他與鹽阜抗日軍民同舟共濟、相濡以沫,建立了深厚情誼。那歷史細節和人物情感,都被融進了他80多萬字的《敵后日記》中,成為翔實記錄敵后抗戰生活的珍貴歷史資料。