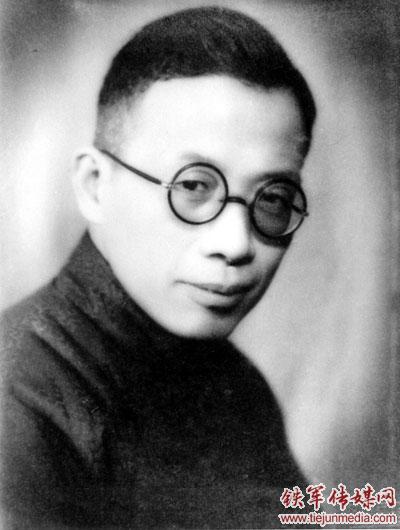

1936年的竺可楨

竺可楨,美國(guó)哈佛大學(xué)的博士生,中國(guó)氣象學(xué)的開(kāi)創(chuàng)者。1936年,當(dāng)行政院政治會(huì)議通過(guò)了由他出任浙大校長(zhǎng)時(shí),他正在中央氣象研究所所長(zhǎng)的位置上。他一再推辭,卻因親朋好友的勸說(shuō)而動(dòng)了心;他一再表示只干一年,卻因抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)而改變了初衷。

如果說(shuō),最初讓竺可楨動(dòng)心的僅僅是這樣的一句話(huà)——“浙省文化近來(lái)退化殊甚,需一大學(xué)為中流砥柱。”那么,等到1937年的10月,當(dāng)他向一年級(jí)的新生發(fā)表演講時(shí),便有了這樣的內(nèi)容——“國(guó)家為什么要花費(fèi)這么多錢(qián)來(lái)培植大學(xué)生?為的是希望諸位將來(lái)能做社會(huì)上各業(yè)的領(lǐng)袖。在這困難嚴(yán)重的時(shí)候,我們更希望有百折不撓、堅(jiān)強(qiáng)剛果的大學(xué)生來(lái)領(lǐng)導(dǎo)民眾,做社會(huì)的砥柱。”等到1938年的6月,當(dāng)他向應(yīng)屆畢業(yè)生致辭時(shí),更有了這樣的思想——“諸位離校以后,每個(gè)人應(yīng)該以使中華民族成為一個(gè)不能滅亡與不可滅亡之民族為職志。把這自強(qiáng)不息、奮發(fā)有為的精神,傳播于各村鄉(xiāng)、各城市、各機(jī)關(guān)去。”再等到1939年的7月,當(dāng)他在送別又一屆的畢業(yè)生時(shí),則進(jìn)一步地有了這樣的理念——“大學(xué)畢業(yè)生如欲為國(guó)家造福,則單求一點(diǎn)智識(shí)與技能,尚非最重要的目標(biāo);大學(xué)畢業(yè)生的人生觀必須確定,方能使社會(huì)事業(yè)有格外的成功。”

——這,就是竺可楨于實(shí)踐中一步步形成的對(duì)于大學(xué)的認(rèn)識(shí),也是他于戰(zhàn)火中一步步形成的對(duì)于辦學(xué)的思索。為了培養(yǎng)出“各業(yè)的領(lǐng)袖”,為了培養(yǎng)出“社會(huì)的砥柱”,為了讓更多的人擔(dān)負(fù)起中華民族“不能滅亡與不可滅亡”的重任,竺可楨義無(wú)反顧地挑起了這副重?fù)?dān)。他無(wú)怨無(wú)悔,一干就是13年;他不僅把這所大學(xué)一而再、再而三地“馱”離了戰(zhàn)火與硝煙,而且把這所大學(xué)于顛沛流離中“馱”成了令世人矚目的“東方劍橋”。

一遷浙西建德

當(dāng)年,竺可楨在接手浙大后可謂雄心勃勃,他一心想干出一番轟轟烈烈的事業(yè)來(lái),以徹底改變學(xué)校原有的落后面貌。不曾想,一年之后日本侵略者竟將戰(zhàn)火燃到了長(zhǎng)江三角洲,杭州成為了敵機(jī)轟炸的重要目標(biāo)。作為一校之長(zhǎng)的竺可楨,交給了我們這樣一份清單——“自9月20日至10月30日的6個(gè)星期中,因警報(bào)而不能上課的時(shí)間平均為16%,最多的集中在8點(diǎn)—9點(diǎn),占28%,次之為下午2點(diǎn)—3點(diǎn),達(dá)22%。”

為了保證正常的教學(xué),為了保護(hù)師生的安全,竺可楨當(dāng)機(jī)立斷作出了這樣兩項(xiàng)決定:第一,將一年級(jí)新生遷往天目山中的禪源寺,將附設(shè)的高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校和農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)校遷往蕭山縣的湘湖。他安慰大家道:“禪源寺是我國(guó)東南地區(qū)的有名大叢林,西天目參天夾道的柳杉,更是中國(guó)各地所少見(jiàn)。在這種心曠神怡的環(huán)境之下,我們應(yīng)該能夠樹(shù)立起一個(gè)優(yōu)良的學(xué)術(shù)空氣。”第二,于杭州的校園內(nèi)成立特種教育執(zhí)行委員會(huì),下設(shè)總務(wù)、警衛(wèi)、消防、救護(hù)、工程、防毒等機(jī)構(gòu);學(xué)生中則組織起戰(zhàn)時(shí)后方服務(wù)隊(duì),進(jìn)行各種必要的訓(xùn)練。當(dāng)年的學(xué)生干部劉奎斗回憶道:“竺校長(zhǎng)經(jīng)常坐鎮(zhèn)辦公室,有時(shí)我陪同他到校區(qū)各處察看同學(xué)們躲警報(bào)的情況和校警布防與警戒等,希于不幸遭遇轟炸時(shí)有最小的損失。他那種大無(wú)畏的精神,使同學(xué)們?cè)跀硻C(jī)的轟炸下仍能鎮(zhèn)靜如常。杭州數(shù)次遇襲,母校均能安然無(wú)恙,皆竺校長(zhǎng)之賜也。”

1937年秋,竺可楨等人在天目山禪源寺前合影

然而,侵略者的狼子野心遠(yuǎn)非竺可楨等善良人所能預(yù)料——1937年的11月5日,日軍終于在距離杭州100公里處的金山衛(wèi)登陸了,形勢(shì)愈來(lái)愈緊張。為了保護(hù)住這所浙省的“中流砥柱”,竺可楨斷然下令:自11月11日起,全校師生員工分作三批遷往位于浙江西部的建德縣!

其實(shí),遷校一事竺可楨早在一月之前就開(kāi)始醞釀與籌備了,他不僅派出人員前往桐廬和建德等地進(jìn)行考察,而且親自出馬實(shí)地進(jìn)行勘測(cè)。那天的布告是這樣寫(xiě)的:“除一年級(jí)的新生外,全體同學(xué)于11、12、13三天遷移建德。先由大輪拖民船赴桐廬,每次可容180人;次自桐廬換小輪赴建德,每次價(jià)約100元之?dāng)?shù)。晚12點(diǎn)出發(fā),次晨8點(diǎn)抵桐廬,下午四五點(diǎn)至建德。”——浙江大學(xué)的第一次遷徙就此拉開(kāi)了帷幕。

走水路,是為了節(jié)省開(kāi)支;走夜路,是為了躲避空襲。數(shù)天之后全體師生終于平安地抵達(dá)了建德,而竺可楨卻又開(kāi)始了他新一輪的忙碌——11月14日,檢查各處的安排,先“出至東城”,于二年級(jí)的學(xué)生宿舍看望同學(xué);繼之“至北門(mén)林場(chǎng)”,到教員宿舍慰問(wèn)同仁;然后“至文廟、嚴(yán)子陵祠及何宅”,那里是三、四年級(jí)學(xué)生們的下榻地;最后“回至方宅,即總辦公廳也”。11月16日,上午召集學(xué)生代表談話(huà),安排防火事宜,老屋“系木板,路又窄,一旦失火,不堪設(shè)想”;下午召開(kāi)特種教育常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,確定總務(wù)長(zhǎng)、情報(bào)委員和壕溝設(shè)計(jì)委員的人選,并安排新的工作。11月17日,得知因人手短缺、車(chē)輛不足,尚有400箱圖書(shū)和儀器滯留杭州,當(dāng)即帶領(lǐng)搬運(yùn)人員折回危城之中。11月19日,得悉留在天目山的一年級(jí)學(xué)生“恐慌甚殊”,親返山中探望,并召集該地的教職員談話(huà),以安定人心……竺可楨有寫(xiě)日記的習(xí)慣,感謝他留下了如此詳盡的記錄。

——雜亂而繁忙的遷徙工作終于勝利地結(jié)束了!11月19日浙江大學(xué)正式復(fù)課,竺可楨總算長(zhǎng)長(zhǎng)地吐出了一口氣,他定下心來(lái),開(kāi)始著手于早已制定好的治校方略——于全國(guó)的高校之中率先推行“導(dǎo)師制”:

自從我國(guó)創(chuàng)設(shè)學(xué)校以來(lái)已愈30年,這30年當(dāng)中,在設(shè)備和師資方面,不能不算有進(jìn)步,但是有個(gè)最大缺點(diǎn),就是學(xué)校并沒(méi)有顧到學(xué)生品格的修養(yǎng)。其上焉者,教師傳授完他們的學(xué)問(wèn)即算了事;下焉者,則以授課為營(yíng)業(yè)。在這種制度下,決不可能造成優(yōu)良的教育。

俗話(huà)說(shuō):“覆巢之下豈有完卵?”但是對(duì)于竺可楨來(lái)說(shuō),只要這個(gè)巢還沒(méi)有完全傾覆,他就要把浙江大學(xué)按照既定的方針辦下去!——這是他的職責(zé),不僅要在戰(zhàn)火中保護(hù)好學(xué)校,更要在戰(zhàn)火中治理好學(xué)校。他為之而嘔心瀝血,為之而殫精竭慮。一日,一位老友與他不期而遇,注視良久竟不敢相認(rèn)。竺可楨苦笑道:“自長(zhǎng)浙大以來(lái),余兩鬢幾全白,頹然老翁矣。”——這一年,他剛滿(mǎn)47歲。

二遷江西泰和

那天在天目山校區(qū)時(shí),竺可楨為了安定師生們的情緒,曾發(fā)出過(guò)這樣的誓言:“日兵不到富陽(yáng),則建德分校不移;不到余杭,則天目分校不動(dòng)。”不曾想,戰(zhàn)局的飛速發(fā)展竟令這句話(huà)成為了讖言——11月12日,上海失陷;11月20日,國(guó)民黨政府宣布遷都重慶;11月26日,浙省教育廳下令解散所有的省立學(xué)校,浙大附設(shè)之高級(jí)工業(yè)職業(yè)學(xué)校和農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)校亦在名單之中……面對(duì)著眼前的這一局勢(shì),竺可楨明白:天目山也好,建德縣也好,只能是臨時(shí)性的躲避,最終同樣逃脫不了淪陷的厄運(yùn),為此他不能不再一次地考慮遷校的問(wèn)題。

中央大學(xué)由南京直接遷往了重慶,這不能不令竺可楨心生羨慕。但浙大不是中大——第一,它沒(méi)有那么多的經(jīng)費(fèi);第二,教育部的意見(jiàn)是令它在浙南與贛南二地進(jìn)行選擇。竺可楨開(kāi)始派人前往兩地勘察,既尋找合適的校址,又打聽(tīng)最佳的路線(xiàn)。12月4日,江西吉安來(lái)電,告知白鷺洲“可容全校”。于是他親自出馬,用了整整7天的時(shí)間,完成了實(shí)地的考察。——這是他的日記:12月17日,召開(kāi)特種教育委員會(huì)常委會(huì)議,決定將搬遷的時(shí)間提前,“南京失落以后,日人有侵武林(即杭州——筆者注)之趨勢(shì)。杭州如失守,則公路必?cái)啵阙M或不通,故不得不先遷也。”12月18日,派人前往江西玉山聯(lián)系車(chē)輛,“浙大既決定提早遷移,則車(chē)輛不得不與浙贛路總局直接接洽,以便收指擘之效。”12月19日,召開(kāi)教職員工會(huì)議,討論教學(xué)的安排,“課程暫不結(jié)束,至吉安后繼續(xù)上課,兩星期后大考。”12月22日,運(yùn)送圖書(shū)儀器的船只出發(fā),“計(jì)第一次418箱,第二次237箱,第三次441箱,共1096箱”,尚余二三百箱在待運(yùn)中。12月23日,召開(kāi)特種教育委員會(huì)會(huì)議,商討人員的出發(fā)時(shí)間與安排:24日晚為二年級(jí)學(xué)生及全體女生,25日晚為三四年級(jí)的學(xué)生,26日晚為一年級(jí)的新生(已先行由天目山轉(zhuǎn)移至建德);“每次均須船10只,由事務(wù)課偕同免票學(xué)生前往押船”,并具體落實(shí)了負(fù)責(zé)人員的名單。

就這樣,僅僅才安頓了一個(gè)月的浙江大學(xué)又開(kāi)始了它的第二次遷徙。——這一次的路線(xiàn)共分為三段:先從建德乘舟南下至蘭溪;再由蘭溪轉(zhuǎn)乘火車(chē)西行至江西樟樹(shù);最后再由樟樹(shù)轉(zhuǎn)換木船沿贛江南下直抵吉安……然而不曾想,1937年的12月24日——亦即浙大師生正式啟程的那一天,杭州淪陷了。百姓逃難如潮,軍隊(duì)調(diào)動(dòng)如梭;客車(chē)被迫停開(kāi),貨車(chē)被充軍用……面對(duì)著突如其來(lái)的緊張和混亂,竺可楨一時(shí)也慌了手腳。經(jīng)過(guò)討論,更經(jīng)過(guò)詳細(xì)的研究,他作出了一個(gè)大膽的決定:全校人馬立即改變路線(xiàn),由蘭溪乘船上溯至常山,再乘汽車(chē)?yán)@至贛浙交界處的玉山,最后再由那里想方設(shè)法登上開(kāi)往南昌的火車(chē)……為了保證這條線(xiàn)路的暢通,竺可楨親自前往探路;為了提前聯(lián)系好車(chē)輛,竺可楨在玉山整整奔波了11天。

1937年12月,浙大師生坐民船從建德赴蘭溪途中

原本是管“天”的科學(xué)家,如今管起了“地”上的事情;原本是大學(xué)的校長(zhǎng),如今成了“流亡大隊(duì)”的大隊(duì)長(zhǎng)。作為一名文人,竺可楨遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上“指揮若定”,但他卻努力做到了“身先士卒”。——1938年的1月11日,鞍馬勞頓的他先行趕到吉安,開(kāi)始著手復(fù)課前的準(zhǔn)備工作:1月12日,奔赴泰和,視察教室等事宜。1月13日,會(huì)晤當(dāng)?shù)貙W(xué)校的校長(zhǎng),商議租賃房屋一事。1月15日,召開(kāi)特種教育常務(wù)委員會(huì)會(huì)議,鑒于泰和的房屋尚未修繕完畢,決定1月22號(hào)先于吉安開(kāi)學(xué),一星期后進(jìn)行考試。

1938年的1月21日,浙大的師生們終于以25天的時(shí)間走完了這段長(zhǎng)達(dá)752公里的行程,勝利地抵達(dá)了吉安。按照原定的計(jì)劃,先于吉安城內(nèi)的那兩所臨時(shí)借用的學(xué)校中,將1937年秋開(kāi)始于杭州的、后又繼續(xù)于建德的課程全部補(bǔ)上,并舉行了學(xué)期考試。1938年的2月11日,全體師生再次背起行裝,搬遷到了位于泰和縣上田村的新校址中——除去教室和宿舍外,以大原書(shū)院為學(xué)校總部,以華陽(yáng)書(shū)院為農(nóng)學(xué)院的試驗(yàn)場(chǎng)和農(nóng)場(chǎng),以蕭氏的藏書(shū)樓為圖書(shū)館,以其宗祠為大禮堂……竺可楨終于又舒了一口氣,面對(duì)著眼前的窮鄉(xiāng)僻壤,面對(duì)著今后的篳路藍(lán)縷,他咬咬牙,一如既往地又開(kāi)始了多次被打斷的辦學(xué)計(jì)劃與實(shí)踐:

我國(guó)稱(chēng)受教育的人為“讀書(shū)人”,這名稱(chēng)誤盡蒼生。書(shū)本子的教育不過(guò)是教育的一部分,所以袁子才有詩(shī)道:“世事洞明皆學(xué)問(wèn),人情練達(dá)即文章。”信哉言乎。

——這便是竺可楨始終堅(jiān)持的治校方略與辦學(xué)理念,他繼續(xù)奮斗著這一未竟的事業(yè)。僅僅半年的時(shí)間,他不僅讓學(xué)校的規(guī)模于原來(lái)的基礎(chǔ)上又有了新的發(fā)展——增設(shè)了一所師范學(xué)院;他更帶領(lǐng)著同學(xué)們走出“讀書(shū)人”的誤區(qū),走向廣闊的天地,既為當(dāng)?shù)嘏d辦起了公益事業(yè),又于實(shí)踐中獲得了扎實(shí)的本領(lǐng)——修筑起一條長(zhǎng)達(dá)15華里的防洪堤,開(kāi)辟出一座方圓600畝的墾殖場(chǎng),創(chuàng)辦起一所具有正規(guī)設(shè)施的澄江學(xué)校……

這一年,教育部派人于全國(guó)各地巡視檢查,在西遷的學(xué)校當(dāng)中,浙江大學(xué)獲得的評(píng)語(yǔ)是:“最能安心上課。”

三遷廣西宜山

然而,殘酷的戰(zhàn)爭(zhēng)再一次打破了竺可楨的夢(mèng)想——1938年的春末夏初,津浦鐵路被敵人打通,戰(zhàn)火開(kāi)始由北而南、由東而西地向著華中地區(qū)蔓延,“最能安心上課”的浙江大學(xué)也無(wú)法再安下心來(lái)了。6月28日,竺可楨不得不把遷校的問(wèn)題再次提交到了校務(wù)會(huì)議的桌面上——若敵艦上駛九江,則泰和危殆矣;若南昌一旦失守,則浙贛線(xiàn)必中斷也。屆時(shí)再想遷校,無(wú)論如何也來(lái)不及了。

為此,竺可楨開(kāi)始了第三次奔波——究竟是遷往貴州,還是遷往廣西?他必須進(jìn)行實(shí)地的考察。7月12日,抵達(dá)湖南長(zhǎng)沙;7月21日,抵達(dá)湖南祁陽(yáng);7月22日,抵達(dá)廣西桂林……他一路察看,一路探聽(tīng),作為一名科學(xué)家出身的校長(zhǎng),竺可楨追求的是精確與謹(jǐn)飭,更何況在他的肩上所馱負(fù)的不是一個(gè)兩個(gè)班級(jí),不是十個(gè)百個(gè)學(xué)生,而是一所正在發(fā)展壯大的學(xué)校,一所被視為“中流砥柱”的高等學(xué)府。于是,他風(fēng)塵仆仆,馬不停蹄,最終的目的地是教育部長(zhǎng)陳立夫向他推薦的貴州安順。然而不曾想,就在這時(shí)一個(gè)噩耗竟晴天霹靂般地降臨在他的頭上——7月23日這天,他收到一封催其速歸的電報(bào),趕回泰和方得知,年僅 14歲的次子已于數(shù)天之前病逝,相濡以沫的妻子也是沉疴在床命懸一線(xiàn)。竺可楨心急如焚卻又束手無(wú)策,一周之后妻子竟同樣撒手人寰……面對(duì)如此而來(lái)的打擊,竺可楨悲痛欲絕,他在給夫人的挽聯(lián)上寫(xiě)道:“慘兮,子遽離世,同甘共苦已廿年,相期以大義,奈一朝永訣,雪館云峰情何以堪!嗚呼,余何貞昊,大哭仲兒才十日,又遭此奇災(zāi),縱再度重逢,落花流水渺不可期!”母子二人患的都是禁口痢,雖說(shuō)此癥頗為棘手,但也不致無(wú)力回天。如果當(dāng)初竺可楨不當(dāng)這個(gè)校長(zhǎng),如果當(dāng)初浙大不遷到這個(gè)窮鄉(xiāng)僻壤,如果當(dāng)初他不去湘桂勘察,如果……竺可楨后悔過(guò)嗎?沒(méi)有人知道。人們知道的只是,他默默地安葬了自己的親人之后,又繼續(xù)在為遷校的事情傷神,又繼續(xù)在為師生的安全絞盡腦汁。

他拿出地圖,精確地計(jì)算著各條路線(xiàn)的利弊——如果遷往貴州,則自泰和經(jīng)衡陽(yáng)、柳州至貴陽(yáng),全程長(zhǎng)達(dá)1786公里,其中只有很少的路段通火車(chē),大部分要靠公路來(lái)運(yùn)輸;如果遷往廣西,則經(jīng)贛州、大庾、南雄、曲江、三水抵達(dá)柳州,全程僅1153公里,而且800公里是水路,可以借舟前行。此時(shí)的浙大,共有師生員工(包括家屬)上千人,圖書(shū)儀器及各種行李數(shù)千件,因此竺可楨除了要準(zhǔn)確地比較出兩地的遠(yuǎn)近外,更要“錙銖計(jì)較”地計(jì)算出哪一條線(xiàn)路能夠更多地節(jié)省開(kāi)支。

就這樣,位于桂北的宜山成為了首選的目標(biāo)。它除了與貴州相比具有一定的優(yōu)勢(shì)外,其本身也擁有著相當(dāng)不錯(cuò)的條件——既有龍江可以通航,又有公路四通八達(dá),從經(jīng)濟(jì)發(fā)展來(lái)看,更是被列為了廣西的八大城市之一。于是,一場(chǎng)運(yùn)籌于帷幄之中、指揮于千里之外的戰(zhàn)斗又打響了——9月11日,委派專(zhuān)人駐桂林和衡陽(yáng),著手中轉(zhuǎn)事宜。9月12日,獲悉“桂省府已撥宜山標(biāo)營(yíng)與本校”,且“標(biāo)營(yíng)團(tuán)部已遷移,正在著手修繕”。9月13日,匯3000元至宜山,“購(gòu)制床桌等”;同日,召集學(xué)生談話(huà),“講留泰和八個(gè)月之過(guò)去,與去廣西之展望與路上一切”……

浙大在宜山標(biāo)營(yíng)的籃球場(chǎng)

僅僅才安穩(wěn)了一個(gè)學(xué)期,又要遷移了。9月17日,竺可楨帶領(lǐng)著兒女們來(lái)到妻子的墓前告別。這里不僅留下了他的思念,也留下了他永生的傷痛。遷徙的線(xiàn)路是這樣安排的:人員和隨身物品繞道衡陽(yáng)走陸路;圖書(shū)、儀器及大件行李走水路——沿贛江南下至廣東三水,再改入西江,溯流而上至宜山。與上一次的遷徙相比,此次尚屬順利。唯船只抵達(dá)三水時(shí),因廣州已失守,碼頭一片混亂,押運(yùn)者倉(cāng)皇而逃,所幸人員無(wú)傷亡,行李無(wú)損失……

1938年的11月1日,經(jīng)歷了第三次流亡的浙江大學(xué)終于在廣西的宜山勝利開(kāi)學(xué)了。總部設(shè)在當(dāng)?shù)氐墓ぷx學(xué)校;禮堂和教室則以文廟和湖廣會(huì)館充之;另外又于東門(mén)外的標(biāo)營(yíng)搭建了一批草屋,作為臨時(shí)性的教室和宿舍。在當(dāng)天的日記中,竺可楨有這樣的記載:“9點(diǎn)至標(biāo)營(yíng),召集學(xué)生在膳廳談話(huà),到約200人……”沒(méi)有片刻的喘息,竺可楨又開(kāi)始投入新的工作。他念念不忘的,仍然是戰(zhàn)爭(zhēng)期間的教學(xué)改革與設(shè)想——

現(xiàn)在我國(guó)在歷史上是最為艱苦的時(shí)期,但同時(shí)卻是青年有史以來(lái)最難得的報(bào)國(guó)機(jī)會(huì)。……吾人的使命無(wú)論如何卑微,力量如何薄弱,只要我們的工作與抗戰(zhàn)有關(guān),我們的心力盡了,我們自己就得到了安慰。從國(guó)家的立場(chǎng)說(shuō),她費(fèi)了許多人力與財(cái)力來(lái)創(chuàng)辦大學(xué),也就得到了收獲。

大學(xué)的使命是大學(xué)理念的具體體現(xiàn)與外在形式,竺可楨的這段話(huà)正是向全校的師生們莊嚴(yán)地宣布了戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期浙江大學(xué)的特殊使命。就這樣,他僅僅用了一年的時(shí)間,不僅使學(xué)校于戰(zhàn)火中繼續(xù)得到發(fā)展與壯大——其一,于浙江龍泉設(shè)立了分校;其二,令原有的文理學(xué)院分立;其三,設(shè)立了文科研究所史地學(xué)部、理科研究所數(shù)學(xué)部,及史地教育研究室——而且還帶領(lǐng)學(xué)生們投入到抗敵救亡的事業(yè)當(dāng)中,以不負(fù)這一“有史以來(lái)最難得的報(bào)國(guó)機(jī)會(huì)”。那天是親自為戰(zhàn)地服務(wù)團(tuán)授旗,也是他親口發(fā)出倡議:“使之成為永久之機(jī)關(guān),每人前去一年,于抗戰(zhàn)前途大有益處!”

四遷貴州遵義

經(jīng)過(guò)三次遷徙的浙大本該在宜山好好地養(yǎng)精蓄銳了,不曾想,這里同樣不是久留之地。僅僅才過(guò)了3個(gè)月,校務(wù)會(huì)議竟先后兩次討論起了遷校的問(wèn)題。

第一次是在1939年的1月,原因是惡性瘧疾猖獗,染疾者已不在少數(shù)——竺可楨在日記中留下了這樣一份統(tǒng)計(jì)數(shù)字:“自浙大遷桂,10月、11月兩個(gè)月中患瘧者已達(dá)146人,其中惡性者占77%。12月、1月新染者接踵而起,共不下200起,每一家中幾乎必有瘧病之人,其嚴(yán)重性可知。”為此,竺可楨不得不派人前往貴州尋找更為合適的校址。

第二次是在1939年的2月,原因是宜山屢屢遭到敵機(jī)的轟炸,尤其是5日這天最為慘烈——這是竺可楨的現(xiàn)場(chǎng)記錄:“至農(nóng)場(chǎng)左近,見(jiàn)路上落彈累累。后據(jù)點(diǎn)數(shù),共有86枚之多。至標(biāo)營(yíng),知共燒去二年級(jí)學(xué)生宿舍一所、標(biāo)營(yíng)大門(mén)及辦公室與新成之禮堂及農(nóng)場(chǎng)對(duì)門(mén)之新造茅屋頂教室一所。”第二天他又補(bǔ)充寫(xiě)道:“敵機(jī)所用者均系50——100公斤之炸彈,彈坑直徑約一丈五六。”為此,學(xué)校不得不臨時(shí)采取辦法:一是將上午10點(diǎn)至12點(diǎn)的課移至晚上7點(diǎn)至9點(diǎn)上,以避開(kāi)空襲的時(shí)間;二是將師生們轉(zhuǎn)移到宜山郊外的小龍鄉(xiāng),以避開(kāi)空襲的主要目標(biāo)。

這一次的選址,同樣是由竺可楨親自出馬——2月27日,他來(lái)到貴州的烏江,并于日記中記載道:“江面闊200公尺,江南為息烽縣,江北為遵義城。遵義均沙巖,故田能蓄水,人民稍殷富,多稻田。”“全縣人口60萬(wàn),貴州第一縣也,但田賦僅45000元。米價(jià)每百斤合5元,豬肉每元8斤……”就這樣,黔北重鎮(zhèn)遵義及其附近的湄潭成為了浙大的首選之地。但是后來(lái)由于教育部的反對(duì),這一遷移計(jì)劃未能立即實(shí)現(xiàn)。

……1939年的11月15日,日本軍隊(duì)突然從廣西北海的龍門(mén)港登陸,并一步步北上,占領(lǐng)了防城、欽州和南寧。面對(duì)著這一措手不及的形勢(shì),竺可楨不得不將遷往遵義的問(wèn)題再次提上了日程——在他的日記中這樣記載道:11月26日,召開(kāi)緊急會(huì)議,“決定目前照常上課,小龍鄉(xiāng)建筑繼續(xù)進(jìn)行,俟敵人進(jìn)占賓陽(yáng)時(shí)始停課。書(shū)籍儀器等不得已時(shí)即留存小龍鄉(xiāng)。女生由校車(chē)送至相當(dāng)?shù)攸c(diǎn),男生步行。”11月28日,再次召開(kāi)緊急會(huì)議,決定敵人一旦侵入武鳴、賓陽(yáng)線(xiàn)時(shí),立即西遷;“通知各系將圖書(shū)儀器分為緊急與不緊急兩部,不緊急者先行起運(yùn)。”11月29日,派人“至貴州獨(dú)山、都勻、瓷安等等地方,覓得150間房屋可為暫避之所”;另派人“至長(zhǎng)安、三江、合江等地,探運(yùn)行李之路線(xiàn)”。12月1日,“繪制宜山、貴陽(yáng)及貴陽(yáng)、遵義、湄潭間距離及高度表。”12月5日,親往黔桂路局了解情況,得知“局中有船40艘,大者可載10噸……回宜之船赴柳城者浙大可利用”。12月6日,教職員及大部分家屬撤離宜山,前往貴州都勻,所剩者僅24戶(hù)。12月7日,“舊雜志及重要儀器雇利通公司車(chē)運(yùn)黔。”12月13日,“第一批船載儀器赴柳城轉(zhuǎn)長(zhǎng)安、三江”,“第一批書(shū)籍裝上汽車(chē)二部”。12月15日,召集一年級(jí)學(xué)生談話(huà),“述國(guó)家之困難,及大學(xué)之顛沛流離;次述吾人在現(xiàn)代之世應(yīng)持之態(tài)度;最后述浙大過(guò)去簡(jiǎn)史與遷徙之過(guò)去與將來(lái)。”12月23日,遵義新校舍籌備委員會(huì)成立,并于當(dāng)天出發(fā);考慮到經(jīng)費(fèi)不足,“不能將全部學(xué)校搬往遵義,故不得不留一部分儀器在宜山也”……文質(zhì)彬彬的竺可楨已經(jīng)學(xué)會(huì)了鎮(zhèn)定自如,學(xué)會(huì)了指揮若定。但他畢竟不是將帥之才,他做不到“舉重若輕”,面對(duì)著這一傷痕累累的“馱隊(duì)”,他全然是“舉輕若重”,事必躬親。那天,他一直等到全校的教師學(xué)生、圖書(shū)儀器均已安排妥當(dāng)之后,才最后撤離了炮聲隆隆的宜山——那天是1940年的1月12日。

竺可楨實(shí)在是太疲勞了,他于日記中“不經(jīng)意”地記下了這樣兩筆,讀之頗令人凄然——“此二三年來(lái),余老態(tài)日增,看報(bào)紙須去眼鏡始清晰,耳中常聞哄哄之音,如一二里外之機(jī)器聲然。”“胡國(guó)泰伯謙來(lái)拜年,猜我已過(guò)60歲,可知我是龍鐘不堪了。二三年不相見(jiàn)的人沒(méi)有一個(gè)不驚怪我老得如此之快。”——是的,因?yàn)槭聼o(wú)巨細(xì),因?yàn)槁蜀R以驥,竺可楨的身體已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地虧損了。這究竟是性格使然,還是本性難移?整整八年的時(shí)間,他沒(méi)有一天休息,沒(méi)有一刻放松。他不僅獻(xiàn)出了自己的美好年華,也獻(xiàn)出了自己的寶貴健康。

——這不,當(dāng)他剛一踏上貴州的土地,又馬不停蹄地忙碌開(kāi)了;整整半個(gè)多月的時(shí)間,總算是一切就緒了!—— 2月1日,竺可楨正式入校辦公;2月9日,一年級(jí)學(xué)生先借青巖鄉(xiāng)房屋復(fù)課;2月22日,其他年級(jí)于遵義正式上課……等到這一年的冬天,竺可楨又將學(xué)校的布局重新做了調(diào)整——文學(xué)院、工學(xué)院和師范學(xué)院內(nèi)的文組,設(shè)在遵義;理學(xué)院、農(nóng)學(xué)院和師范學(xué)院內(nèi)的理組,設(shè)在距遵義75公里處的湄潭;一年級(jí)遷至湄潭附近的永興場(chǎng),青巖鄉(xiāng)的校舍不再使用。

一所大學(xué)在不到三年的時(shí)間內(nèi)四遷校址,這于中外教育史上實(shí)屬罕見(jiàn)。竺可楨成了地地道道的“流亡大學(xué)”的校長(zhǎng),他損失了許多,但他也因此而收獲了許多——

以前有人批評(píng)國(guó)內(nèi)的大學(xué)為貴族化,因校舍是崇樓高閣,畫(huà)棟雕梁,而內(nèi)部設(shè)備又十足洋化,學(xué)生過(guò)慣了舒服的學(xué)校生活,連自己家庭生活都過(guò)不慣,更不必說(shuō)“親民”或深入民間了。但今日的情形已大異,我們一方面在顛沛流離,一方面卻在更近一層地親民。這本身便是一種很可寶貴的教育,在平時(shí)是不易獲得的。

……那是四年之后的1944年,英國(guó)劍橋大學(xué)的一位名叫李約瑟的教授前來(lái)中國(guó)考察,臨走前他說(shuō)了這樣一句話(huà):“在重慶與貴陽(yáng)之間的一座名叫遵義的小城里,可以找到浙江大學(xué),是中國(guó)最好的四所大學(xué)之一。”他還說(shuō)了:“西南聯(lián)大和浙江大學(xué)足可與牛津、劍橋、哈佛相媲美!”——這樣的評(píng)價(jià),足以令竺可楨欣慰了,也陶醉了。

國(guó)立浙江大學(xué)遵義校本部

是啊,八年的戰(zhàn)火,四度的遷徙,浙江大學(xué)不僅沒(méi)有被摧垮,反而在不斷的耕耘,不斷的收獲——從辦學(xué)的規(guī)模來(lái)看,1936年竺可楨剛剛接手時(shí),僅有文理、農(nóng)、工3個(gè)學(xué)院13個(gè)系,等到抗戰(zhàn)勝利時(shí),它已發(fā)展到了6個(gè)學(xué)院、25個(gè)系、4個(gè)研究所、5個(gè)學(xué)部、1個(gè)研究室、1個(gè)分校及1所附屬中學(xué);從培養(yǎng)的學(xué)生來(lái)看,不僅數(shù)量上從最初的400多人增加到了后來(lái)的2000多人,而且質(zhì)量上更是令人刮目,其中當(dāng)選為中國(guó)科學(xué)院、中國(guó)工程院院士的就有13人,成為“各業(yè)領(lǐng)袖”者更是數(shù)不勝數(shù);從科研的水平來(lái)看,王淦昌的《關(guān)于探測(cè)中微子的一個(gè)建議》、貝時(shí)璋的關(guān)于實(shí)驗(yàn)生物的研究、談家楨的關(guān)于基因遺傳的研究、羅宗洛的關(guān)于微量元素和生長(zhǎng)素對(duì)植物生長(zhǎng)關(guān)系的研究、蔡邦華的關(guān)于昆蟲(chóng)分類(lèi)學(xué)的研究、蘇步青的射影微分幾何和仿射微分幾何的研究、陳建功的三角級(jí)數(shù)論和復(fù)變函數(shù)論的研究等等,均位于世界前列……

人們都說(shuō):“一個(gè)好校長(zhǎng)便是一所好學(xué)校。”這句話(huà)放在竺可楨的身上,是再恰當(dāng)不過(guò)了。然而,有一點(diǎn)卻被眾人忽視了,這便是竺可楨對(duì)于校址的選擇。《竺可楨傳》的作者是這樣總結(jié)的:“浙大四次遷校,都不考慮通都大邑如重慶、桂林、昆明、貴陽(yáng)之類(lèi),這說(shuō)明竺可楨選擇校址是綜合考慮了各方面許多條件的。不往大都市正是其中之一。一則大城市是敵人注意的重點(diǎn),不免時(shí)有轟炸。抗戰(zhàn)期間許多大學(xué)都曾受敵機(jī)轟炸,因空襲而耽誤的教學(xué)科研更多,而浙大則只在宜山時(shí)有過(guò)多次空襲和遭到一次大轟炸,其它的干擾很少。二則中小城市的生活費(fèi)用較低,民風(fēng)較樸實(shí),這對(duì)于浙大師生安心教學(xué),特別是求是校風(fēng)的培養(yǎng)也是很有好處的。”

但是,這樣的分析依然是片面的:它只看到了事物的表面,殊不知就在這一“外因”的背后,蘊(yùn)藏著一個(gè)更為重要的“內(nèi)因”——這條自浙江而贛南,而桂北,而貴州的路線(xiàn),正是明代理學(xué)家王陽(yáng)明曾經(jīng)生活過(guò)的地方;這條數(shù)萬(wàn)里的遷徙之路,也正是竺可楨在帶領(lǐng)大家緊緊地追尋著他的足跡。

那是剛剛抵達(dá)廣西,竺可楨說(shuō)了:“今浙大以時(shí)局影響而三遷入廣西,正是躡著先生的遺蹤而來(lái);這并不是偶然的事,我們不應(yīng)隨便放過(guò),而宜景慕前型,接受他那艱危中立身報(bào)國(guó)的偉大精神。”

那是剛剛遷至貴州,竺可楨又說(shuō)了:“昔王陽(yáng)明先生至龍場(chǎng)一年,其影響所及,風(fēng)化文物,莫不因而改善進(jìn)步。……浙大來(lái)此,尚有多年之逗留,吾人自當(dāng)法步先賢,于所在地之種種設(shè)施,革革興興,盡心竭力以赴。”

——由此可見(jiàn),竺可楨的選擇是有目的的:浙大的四次遷移均是“躡著先生的遺蹤而來(lái)”;而“躡著先生的遺蹤而來(lái)”的原因,則是為了尋找精神的力量:

陽(yáng)明先生與叛亂匪盜斗,與瘴癘疾病斗,又對(duì)著權(quán)臣小人與種種不良環(huán)境之阻撓來(lái)奮斗,以一介文人而敢于蹈險(xiǎn)至此,非具有修養(yǎng)過(guò)人之大無(wú)畏精神者,何克臻此!……先生當(dāng)年謫黔居桂,才是孤身深入荒僻之地,以我們今日比他的當(dāng)年,已是十分舒服。而今日中國(guó)所臨大難之嚴(yán)重,則遠(yuǎn)過(guò)當(dāng)時(shí)之內(nèi)叛與匪亂。我們溯往處今,怎可不加倍刻苦奮勵(lì)?陽(yáng)明先生公忠體國(guó)獻(xiàn)身平亂的精神,正是我們今日所應(yīng)繼續(xù)發(fā)揚(yáng)的,并且擴(kuò)之于對(duì)外抗戰(zhàn),與進(jìn)一步的建國(guó)事業(yè)。

“桃李不言,下自成蹊。”竺可楨以王陽(yáng)明的精神成就了浙江大學(xué),浙江大學(xué)也以其流亡的經(jīng)歷成就了竺可楨。他本非教育家,但他卻摸索出了辦學(xué)的經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出了教育的理念——他說(shuō),“大學(xué)是社會(huì)之光”,是“海上之燈塔”;他本非軍事家,但他卻成功地指揮了一支龐大的“馱隊(duì)”——不僅將浙大“馱”了回來(lái),而且“馱”成了令世人矚目的“東方劍橋”!