2008年11月4日至11日,珠海迎來了近600家中外航空航天廠商參與的第七屆中國國際航空航天博覽會。會上,從殲-10到“飛豹”,從轟油-6到直-9,我國空軍首次全面亮相,可謂“滿堂彩”。我國具有完全自主知識產權的“空中獵鷹”殲-10戰斗機,則是這次航展上最吸引眼球的“明星”。

11月5日上午9時55分,隨著一陣轟鳴,只見由空軍特級飛行員、航空兵某師副師長嚴鋒大校駕駛的殲-10戰斗機,呼嘯著滑過跑道,加力短距起飛,以近80度的大角度上升,剛剛離開跑道便轉瞬間直刺蒼穹,然后平翻兩周半。正當圍觀者驚嘆不已的時候,它突然又急速掉頭下降,快的讓鏡頭都難以捕捉。緊接著表演了超低空倒飛通場、斜斤斗、下“∞”字、最大坡度盤旋、上升多次橫滾、小航線著陸等令人眼花繚亂的高難度動作。一連串扣人心弦的特技飛行,雖然只有短短5分鐘,卻贏得了觀眾11次熱烈的掌聲。

中國航空工業集團公司副總經理耿汝光在回答記者提問時說:“殲-10是世界上第三代戰斗機中的佼佼者,由于時間和空域的限制,在本次航展上的飛行表演有所保留,只展示了很少一部分性能。”殲-10飛機的研制成功,實現了我國軍機從第二代向第三代的歷史性跨越,標志著我國已經躋身于少數幾個能夠研制先進戰斗機的國家之列。具有完全自主知識產權的殲-10飛機研制成功并形成戰斗力,是我國在攀登航空科技高峰征程上邁出的重大一步。耿汝光介紹說,在過去的一年,中國航空集團公司在國防產品方面,實現了重點型號的“三大跨越”:即以殲-10系列飛機研制成功為標志,實現了中國空軍戰機從第二代向第三代的跨越;以“太行”發動機研制成功為標志,實現了中國軍用航空發動機從第二代向第三代的跨越;以新一代空空導彈研制成功并裝備部隊為標志,實現了中國空空導彈從第三代向第四代的跨越。

研制——艱難起步

長期以來,中國航空工業是在前蘇聯模式下建立起來的,走的基本上是“引進——仿制——改進”的路子。1956年7月19日,殲-5戰斗機試飛成功,仿制的是米格-17,中國擁有了第一架噴氣式亞音速戰機。1964年9月23日,中國第一架超音速戰斗機殲-6交付部隊使用,仿制的是米格-19。1967年,兩倍音速的戰機殲-7獲得生產許可證,它是仿制米格-21的產物。1969年7月5日,殲-8試飛成功,它是我國在戰斗機領域秉承米格飛機傳統的基礎上,盡可能利用成熟技術取得的一項重大成就。

為了適應現代戰爭的需要,世界上的主要軍事強國都紛紛推出了自己的第三代戰斗機,其共同點是強調空中格斗能力和全天候作戰能力;十分重視飛機在亞跨音速范圍內的機動性;機載電子設備和武器系統的性能水平有了突破性進展。

1980年初,我國航空工業制定了“更新一代、研制一代、預研一代”的發展方針。1982年,中央軍委主席鄧小平聽了國防科工委副主任鄒家華匯報后,提出要搞一個新的具有自主知識產權的飛機,投資5個億。研制任務交給了成都飛機設計研究所。

1984年,殲-10戰斗機研制工程正式立項,代號為“十號工程”,由成都飛機制造(集團)公司具體負責。對新殲擊機的研制,上級提出了三個事關全局的大目標:“研制一架滿足戰技要求的飛機;造就一支高素質、高技術、跨世紀的航空科技隊伍;建立一個具有研制先進殲擊機能力的航空科研基地。”殲-10的目標是當時世界上最成功的第三代戰斗機。

1984年初春,成都飛機設計研究所接到參加新機方案討論會的通知。曾擔任殲-7C總設計師的宋文驄,作為研究所的代表在會上發言,他從當今的空戰特點,講到我國空軍的需求和發展方向,以及研制的思路和擬采取的方案措施。他的發言,引起空軍和航空部領導、專家的重視。又經歷兩年的論證,成都飛機設計研究所的方案獲得通過。1986年,56歲的宋文驄被國防科工委任命為國家重點型號飛機總設計師。

殲-10雄姿

殲-10開始研制后不久便遇到重大困難。1989年我國發生的政治風波,導致發動機等關鍵部件無法引進,而自行研制的發動機遠遠趕不上進度。這一困境幾乎令殲-10下馬。怎么辦?只有橫下一條心,排除萬難往前走。

在殲-10的研制中,科研人員勇于攻關,大膽采用先進的高科技含量的技術設備。比如,為容納更多的燃油和設備,飛機的體積有所增大,便采用了扭轉切尖三角翼、可具有主動氣動扭轉的設計;進氣口擴大,形狀改為類似EF-2000的矩形,有利于提高機動能力;放棄原有垂尾設計,增大翼面,改善縱向操縱性;采用S形進氣道,降低發動機的雷達反射回波等。由于采用了計算機控制、速度補償等先進的控制結構和多態的控制方式,高精度地實現了與飛行狀態相一致的氣動載荷譜的加載。

電傳操縱系統作為三代機最大的特點和技術瓶頸,長期以來一直制約著我國新型戰機的研發。為了攻克電傳操縱技術,科研人員做了大量的試驗與論證工作。成飛與沈陽飛機設計研究所通力合作,為在高機動性戰機的操縱、控制領域和主動升力控制技術方面,提供了寶貴的參考數據,為殲-10裝備的電傳操縱系統安全使用進行了充分的技術驗證,大大降低了試飛的風險。許多國家在電傳操縱系統的研制中,都付出了機毀人亡的慘重代價。我國吸取國外的教訓,在整個研制過程中,從未發生過一起因電傳操縱系統故障,而造成嚴重問題甚至墜機的事故,說明在這一領域我國已經走在世界的前列。

由于受航空動力技術發展的制約,殲-10剛開始只能采用與米格27同樣型號的發動機,對飛機的性能造成一定影響。我國科技人員刻苦攻關,終于研制出新型大推力渦輪風扇發動機,其性能指標和技術水平達到和超過米格27發動機的標準。這種新型高性能發動機的研制成功,將徹底改變我國發展先進戰斗機在動力系統上受制于人的局面。

1998年,殲-10研制實現了重點型號的“三大跨越”,這是我國航空工業具有里程碑意義的重大成果。

“三大跨越”的實現和機載系統的升級換代,使我國成為第四個能同時自主研發先進戰斗機、發動機和導彈的國家,縮短了與先進國家的差距。同時,突破和掌握了一批有重大影響的核心技術、關鍵技術和前沿技術,科技成果的轉化率大幅提升,形成了以數字樣機、快速研制、行業協同為特征的研發制造平臺,建立了一批重點實驗室和試驗設施,形成了面向新一代武器裝備的基礎技術體系。

試飛——勇闖險關

殲-10的研制成功,不僅凝聚著科研人員和工程技術人員的心血和智慧,同樣也滲透著空軍試飛人員的勇敢和拼搏精神。

在我國空軍飛行員里,雷強是極具傳奇色彩的人物:他參與完成了100多項重大科研試飛項目,取得40多項科研成果,填補了我國戰斗機試飛史上多項空白;他是全軍第一個三角翼飛機、K8教練機尾旋的首席試飛員和教員,帶教過20多個國家近200名飛行員,駕駛過12個機種34個機型;他遭遇各類重大空中特情上百起,次次化險為夷,挽救國家財產幾十億元。雷強作為殲-10飛機首席試飛小組的首飛試飛員,是他將我國自主研制的第一架國產現代化新型戰機殲-10飛上藍天。

曾受到胡錦濤總書記接見并簽署命令表彰的優秀試飛員李中華,是殲-10的主力試飛員,一連飛出了6個第一:最大飛行表速、最大動升限、最大過載值、最大迎角、最大瞬時盤旋角速度和最小飛行速度……

一次試飛中,當飛機飛在500米空中時,突然報警燈急促亮起,飛機猛然向右偏轉,瞬間就倒扣過來向地面墜去。400米、300米……前艙試飛員梁劍峰意識到出了嚴重問題,喊了聲“飛機不行了”。這時,后艙傳來李中華堅定的聲音:“別動,我來!”倒扣的飛機飛速下墜,李中華忍著劇烈的眩暈,蹬舵、壓桿,飛機毫無反應;關閉計算機電源再重啟,飛機仍無反應; 按下操縱桿上的緊急按鈕,飛機還是毫無反應。幾種辦法都不行,李中華果斷地采取了把右手邊的變穩、顯控和計算機三個電門全部關閉的措施。奇跡出現了,在距地面僅200多米的高度,“休克”的飛機恢復了生機,倒扣的飛機翻了過來,逐步恢復正常。飛機保住了!寶貴的試驗數據保住了!中國試飛研究院院長劉選民心有余悸地說:“要不是李中華的拼死一搏,摔掉的將不僅是兩名優秀的試飛員,我軍航空武器研制也將滯后8年到10年。”

一天下午3點,李中華和戰友駕駛新機駛入萬米高空,進行正尾旋課目的預研試飛。在調整好飛機的狀態后,他們首先進入了左尾旋。飛機正常旋轉了一圈后,突然,發動機發出“咔嚓”一聲怪響,飛機瞬間急劇向右滾轉,進入一個巨大的“旋渦”。在這個被航空界稱為“死亡陷阱”的尾旋狀態中,李中華駕駛的飛機在空中翻滾幾圈后,由向左的正尾旋推入更加險惡的向右倒飛尾旋狀態。由于處在懸空倒立狀態下,試飛員操縱飛機和向外觀察都受到很大局限。兩人憑著嫻熟的技術,一前一后,互相配合,在7000米高度,終于將飛機從倒飛尾旋狀態中改出。

類似這樣的試飛,在整個殲-10的試飛過程中,屢見不鮮。試飛員就是和不確定性的風險打交道的人,更何況是全新的機種。在殲-10試飛員的團隊里,哪一個沒遇到困難?哪一個不歷經風險?空中關車啟動實驗,單發飛機的火箭彈打靶,大漠冬天的大迎角、低空大表速試飛,空中彈射試飛,與加油機的空中對接,空中導彈靶試,等等,哪一項不包含危險?加之沙塵暴的肆虐,天氣狀況的突變,意外情況的突發,這些都嚇不倒、難不住我們的試飛員們。他們迎著危險,伴著死神,一往無前。正是這些極為優秀的天之嬌子,與廣大科研人員一起,創造了中華民族傲立于世界的紀錄。

在研制第三代戰機的過程中,西方國家無一例外地都摔過飛機,惟獨我們的殲-10一路過關斬將,從重重危機和險惡中橫空出世,成為世界第三代戰機研制中唯一沒有摔過飛機的國家。我們的試飛員們自豪地說:在振興民族航空工業,實現空軍武器裝備跨越式發展的歷程中,我們無愧于中國空軍試飛員的神圣稱謂!

新機——性能優良

經過科研人員刻苦攻關和試飛人員冒死試飛的第三代作戰飛機殲-10,到底有哪些與眾不同之處?

殲-10作為高性能制空戰斗機,飛行高度超過2萬米,速度超過2馬赫,最大機動過載和國外第三代戰機相當。此外,殲-10采用了常規三角翼和前置鴨翼近距耦合的鴨式氣動布局。這是國外新型戰斗機普遍采用的較先進的氣動布局,可以保證飛機在不同速度條件下都具備很高的升空性能,滿足高機動飛行性能要求,并可以攜帶大量的外掛載荷。殲-10的空中機動性不低于F16,其敏捷性勝于米格27。

殲-10的數字式電子傳導操控系統也是很先進的。飛行員的操控力,以電子信號的方式傳入計算機,計算機將信號進行處理后,由電腦根據飛機實際情況計算出最佳控制量,再通過電信號將參數傳入舵機操縱系統,并驅動舵面完成對飛機的操縱。如此循環,構成一個完整的“人機閉環”的反饋回路。計算機將各種數據進行比較處理后,通過屏幕顯示和多功能顯示器,將各種信息傳送給飛行員。飛行員由操縱員變為系統管理員,由傳統的“儀表式”變為“菜單”式,既可以通過菜單,也可以通過駕駛桿進入程序。駕駛桿上不同按鈕的轉換,就可實現綜合航電、炸彈、導彈、火箭彈、電子戰、雷達等各項功能的操控,既方便又高效,改變了過去用很大氣力拉桿、蹬舵的操縱方式。電傳飛機的飛控系統進一步保證了飛行的安全。當飛機出現小故障時,飛控系統可自動補償。飛行員在駕駛飛機時,在操縱品質、工作效率、直觀性和舒適性等方面,都比傳統飛機有著質的跨越。

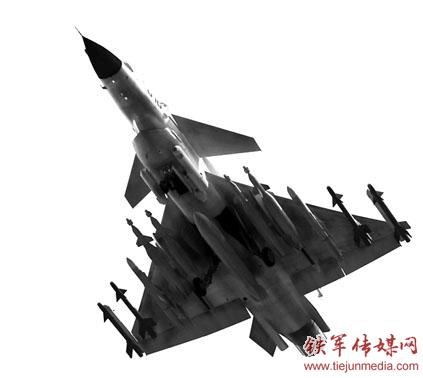

殲-10的作戰能力很強。它是我國空軍裝備的第一種真正滿足多用途作戰要求的國產戰斗機。主要作戰武器是各種空空導彈、火箭、炸彈、戰術空地導彈和一門23毫米航炮。殲-10的外掛載荷處于較高水平,在執行對空作戰時,可掛載4-6枚空空導彈;執行防空、護航和爭奪戰區制空權任務時,可以混合掛載雷達制導導彈和紅外格斗導彈。較大的外掛載荷和作戰半徑,可以確保執行戰場遮斷或近距離支援等對地攻擊任務。其航電設備和火控系統也是較為先進的,以高性能脈沖多普勒雷達為核心,構成綜合火控系統。裝備的半主動和主動雷達制導導彈,有著很好的作戰性能,使飛機具備超視距和多目標攻擊的能力。利用可在較遠距離上搜索和識別地面或海面運動目標的火控雷達,可以使用戰術導彈和精確制導炸彈對目標進行有效攻擊。

殲-10座艙的環境控制系統是國內飛機中最好的,打開機載空調,啟動自動駕駛儀,在溫度適中的機艙里,感覺比坐高檔轎車還舒服。就連儀表盤上的顯示屏,其亮度和色澤既清晰又柔和,適合飛行員觀看和飛行。

有的飛行員反映:二代飛機叫“硬飛機”,飛行員要去迎合它,需要很長時間才能適應飛機。而三代的殲-10是“軟飛機”,有幾十臺計算機的完整閉合回路,飛行員有一定的操縱主動性,熟悉一下座艙設備,不久就能放單飛。還有的飛行員說:殲-10在操作上不用操心,飛行員能夠騰出足夠的精力,關注如何對付敵人。空軍首批雙學士飛行員、國際試飛員徐勇凌說:“我飛過國內外許多不同類型的飛機,包括各種先進的三代機,但很少有像殲-10人機融合這么好的飛機。殲-10真正做到了安全、高效、舒適。”

總之,殲-10是一架空中機動性能優秀、作戰效能突出、各種設備先進的戰機,它必將成為維護祖國領空安全和完整的空中利劍。

在一次會議上,為殲-10含辛茹苦十幾年、已經74歲的總設計師宋文驄院士動情地說:“從1986年的第一張草圖,到今天噴上‘八一’軍徽,我們的殲-10長大了,參軍了,交給部隊了……”話音未落,全場掌聲雷動,經久不息。

沖天一飛開新篇。在世界航空史上,中國殲-10寫下了濃墨重彩的一筆。